棉花是河南的主要经济作物。元末明初时期,豫北新乡等地就有棉花种植。清代中期种棉区域扩大,当时省内外贸易主要是棉花。各种输入品主要用出售的棉花款支付,棉花买卖终年不断,主要输往陕西和甘肃。产棉区域以安阳、邓县、洛阳、通许、商水、孟县为最多,收数多至300多万公斤,少亦100多万公斤。商丘、虞城、项城、灵宝、阌乡、汝阳、新野、罗山等县次之。清朝末期,安阳、邓县、洛阳等是主要产棉区,常年产量在350万公斤左右。

民国初年,政府提倡种植美棉,在安阳设场繁殖推广,每年春季散发种子,产额以安阳为最多,太康、尉氏、汤阴、新乡、洛阳、偃师、巩县、登封、陕县、灵宝、阌乡、临汝、新野等县次之。总计全省净棉产额4000万公斤,除供应本省各地销用外,输出津汉等处约1000万公斤。由于美棉纤维长、色白质优,省内所产土棉逐渐绝迹。1929年河南有近90个县种植棉花。

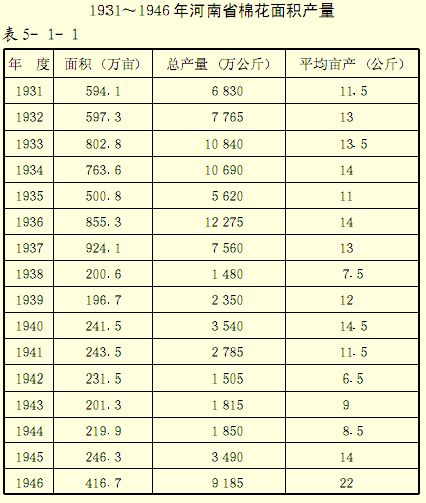

30年代,河南棉花生产有所发展,1931年全省种植面积达594万亩,总产棉花6830万公斤。1936年棉田面积发展达855.3万亩,总产量达到12275万公斤,为抗日战争前总产量最高的年份。抗日战争爆发后棉田面积减少,一般保持在196~246万亩,年产量在1480~3540万公斤。抗日战争胜利后,棉田面积开始回升。1946年全省棉田416.7万亩,总产量达到9185万公斤。棉花主产区的格局基本未变,安阳 60万亩、新乡10万亩、孟县15.3万亩、郾城27万亩、息县12.3万亩、偃师16.2万亩、伊川25.2万亩、灵宝16.4万亩,合计182.4万亩,占全省43.8%。

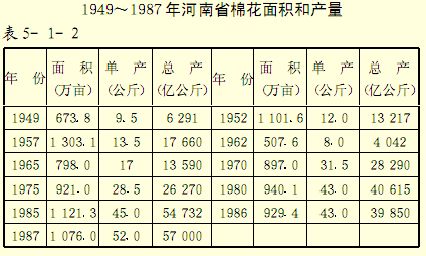

中华人民共和国成立后,1950年政务院发布《关于保证棉麻与粮食合理比价的通知》,规定78寸的中级皮棉每公斤折换小麦7公斤,棉区可用棉花抵交公粮。河南省政府为棉区拨放棉田肥料贷款折小麦150万公斤。为加强棉花生产技术指导,成立河南省棉花改进所,并在陕县、洛阳、郑州、商丘、淮阳、南阳等处设棉花生产指导区。1951年对棉粮比价进行调整,从1:7提高到1:8。收购部门还与棉农订立预购合同,预付定金20%,同年省政府下拨棉花肥料贷款298亿元(旧币)。1952年全省开展棉花生产竞赛活动,棉花种植面积迅速扩大到1102万亩,比1936年855.3万亩扩大28.8%;总产量达到13217万公斤,比1936年总产量12275万公斤增长7.6%。1955年国家规定,每预售50公斤皮棉,国家额外再供应5公斤粮食、3.3米布票。1957年全省棉田面积发展到1303万亩,总产量达17660万公斤。1960年与1950年相比,播种面积增长53%,总产增长1倍多。

由于自然灾害和农业“大跃进”的影响,从1961~1965年为棉花生产的低潮阶段。三年经济困难时期,在农业生产指导上,强调粮食生产,影响了棉花发展。1962年全省棉花播种面积下降到507.6万亩,比1957年减少61%,总产下降到2021万公斤,比1957年下降77.1%。1962年12月,国务院召开第一次全国棉花集中产区县级干部会议,研究发展棉花生产的政策和措施。1963年起国务院组成棉花工作组督促检查棉花生产,促进了全省棉花生产的迅速恢复。1965年棉田面积恢复到798万亩,比1957年仍减39%,总产量达到13591万公斤,比1957年尚差23.1%。

1966~1976年“文化大革命”时期,强调“以粮为纲”,棉花生产受到压缩。1971年粮食实行超购加价30%,相对降低了棉粮比价的标准,棉田面积减少,棉花亩产量与总产量都有所下降。1972年国家对棉花收购价提高5%,同年国家颁布“细绒棉检验标准(GB1103-72)”,规定按棉花的成熟度、色泽特征、轧工质量分为7个等级。3级为标准级,7级以下为级外棉。1~5级棉成熟系数不低于1.6~1.03,强力 (克)不低于3.7~2.3。要求改人力轧花车为动力锯齿轧花机。这些措施有利于棉花质量的提高。

1978年棉花收购价提高10%。全省棉田面积达到918万亩,比1965年扩大15%,总产量达22420万公斤,比1965年增长23.4%,平均亩产达24.4公斤。1979年为促进棉花生产的发展,国家再将收购价提高15.2%。北方棉区(含河南)另外增加5%的价外补贴,同年7月又实行超购部分加价30%的政策。1979年与1965年相比,播种面积增长4%,总产量增长46%。1980年收购价又提高10%,棉粮比价达到1:9.2,调动了农民种棉的积极性。为保证棉农有足够的口粮,省政府规定,以生产队为单位,每人交售皮棉7.5公斤,基本口粮保证180公斤,每人超售1公斤皮棉,奖售2公斤粮食,吃粮标准最高达210公斤。省政府还确定安阳、汤阴、滑县、新乡、获嘉、商丘、柘城、杞县、尉氏、扶沟、太康、灵宝、鄢陵、南阳、新野等15县为棉花生产基地,并进一步调整棉花生产布局,压缩分散产区面积,增加主产区的种植面积。全省主产区增加棉田160万亩。棉田在10万亩以上的县达到37个,比1978年31个增19%。37个县棉田面积630 万亩,占全省棉田面积70%。同时,农村开始实行家庭联产承包责任制,全省出现棉花生产高潮。1980年全省棉田面积达到940.1万亩,总产量达到40615万公斤,平均亩产43公斤。

1981年国家再次调整收购政策,实行粮棉挂钩超产奖励的措施。1984年采取“倒二八”比例加价措施,即20%按国家牌价,80%按加价30%计算,促进棉花总产量大幅度上升。

1985年省政府成立棉花生产办公室,地县两级也相应成立了棉花生产指导机关,加强了对棉花生产的领导。

1981~1983年,全省进行了棉花种植的区划工作,依据棉花生态条件和经济状况,划分为4个生态类型区:一是豫北平原棉区,包括安阳、新乡两地区大部分。该区水热条件好,无霜期200~220天,年降水量600~700毫米。太行山前洪积平原,土壤以黄土为主,肥力较高,京广线两侧为黄河泛滥冲积平原,地势平坦,便于机耕;人民胜利渠贯穿其间,灌溉条件好,是河南棉花高产区,棉田面积占全省的23%,年总产量占全省的26%左右。二是豫东平原棉区,包括黄河以南,淮河以北,京广线以东的平原地区。年降水量800~900毫米,无霜期220天,土壤为青沙地、两合土和部分淤地、盐碱地,为黄河冲积平原,棉田面积占全省的38%,年总产量占全省的29%左右。三是南阳盆地棉区,包括南阳盆地各县,属唐、白河流域。年降水量800~900毫米,无霜期220~230天,热量丰富,土壤为砂礓黑土和部分黄岗土,棉田面积占全省的18%,年总产量占全省的26%,是个有发展前途的棉区。四是豫西丘陵棉区,包括黄土丘陵和浅山丘 陵县。无霜期210天,年降水量600毫米,大多数为黄土,水资源缺乏易干旱。

1985年和1986年,农牧渔业部为加快棉花商品优质化的发展,与河南农牧厅先后在尉氏、扶沟、南阳、内黄、新乡、杞县、太康、商丘、虞城、新野等10个县联合建设优质棉花基地。总投资3205万元,其中部投资1779.5万元,地方投资1425.5万元。1985年10个县棉田面积为371.76万亩,总产量19372.6万公斤。1987年种植面积达到394.53万亩,总产量达23151万公斤,比1985年分别增长19.5%和19%。

1987年全省棉田面积1076万亩,平均亩产52公斤,比1978年增长17.2%,总产量达到57000万公斤,比1978年增长1.5倍,比1952年增长3.3倍,开创了棉花总产量和单位面积产量的最高水平。