【气象工作概况】 1993年,我省气象部门坚持深化改革,调整气象事业结构,加快气象业务现代化建设,气象为经济建设服务取得明显效益。至年末,有90%的市(地)和县(市)气象局初步建立了由基本气象系统、科技服务和综合经营组成的新型事业结构,分流30%左右的人员。全省气象科技服务总收入586万元,比上年增长31%;气象部门组建综合经营实体30多个,完成利税100万元。气象部门双重领导管理体制进一步完善,各级地方政府加强对气象工作的领导,增加了投入。省气象局、14个市(地)和88个县(市)气象局(占县局总数83%)在当地财政列上了事业费户头,有3个市(地)、10个县(市)气象局得到专项、专题经费补助。全年省、市(地)、县(市)三级立户气象事业费达278万元,得到专项经费补助177.54万元。在全省气象台站开展的测报质量年活动中,有77人次创测报百班无错情,10人创250班无错情,创历史最好水平。基准站和基本站地面气象信息化资料上报及时率和质量全年均达优秀。气象现代化建设取得好成绩。省气象台实时业务系统进一步完善,开通省台一北京气象中心的标准话路,省台局域网有5种信息和4种预报产品可供市地调用;714CD雷达在汛期投入业务使用。13个市(地)局开通省台计算机网络远程终端。国家"八五"攻关项目、我省主持的《黄河重要防汛地段暴雨监测预报和警报服务系统》课题研究进展顺利,年底完成阶段性成果技术总结6份,论文12篇,在业务试验中取得较好效果。

本年全省发生较大范围的暴雨、寒潮、低温冻害性天气20次,其中气象部门提供的较准确预报占85%。在全省大部分地区春、夏、秋三季发生不同程度的干旱时,气象部门在政府和有关部队的支持下,进行高炮和飞机人工增雨作业,减缓了干旱对农业生产的影响。全省建成县一乡农村气象警报服务网75个;在大别山区进行了3个科技扶贫项目研究试验,其中稻麦高产优质气候资源开发在500亩大田推广试验,亩产提高30~40%;由省气象学会组织的河南省气候资源合理开发利用学术讨论会,被省科协评为为经济建设办100件实事活动优秀项目;利用卫生遥感监测森林火情,省气象台和信阳地区气象局被省森林防火指挥部评为全省森林防火先进单位。

各级领导班子的思想、组织、作风建设进一步加强。调整、充实了13个市(地)局和3个局直单位的领导班子,选拨40岁以下处级干部10名,下派、交流市(地)局干部4名。17个市(地)局都健全了纪检机构,省局制定了《处以上干部廉洁自律制度和措施》,全省处级以上干部对照中央和省委廉洁自律规定,进行了自查自律。全年有2个县级文明单位升为市(地)级,新创15个县级文明单位,文明单位总数达创建单位的65%,省局机关和新乡市局连续6年保持省级文明单位称号。

【全省气象工作会议】 1993年4月19~24日,全省气象工作会议在郑州召开。来自全省各市(地)、县(市)的气象局局长和市(地)局业务科长,省局各职能部门负责人参加了会议。李成玉副省长到会作重要讲话。会议传达全国气象工作会议精神,讨论通过《河南省气象事业发展十年规划》和《河南省九十年代气象业务现代化建设目标》以及"八五"建设方案,部署了全省汛期气象服务工作。

【加强天气预报发布管理】 1993年12月18日,省政府办公厅转发了省气象局《关于加强天气预报发布管理工作的报告》,并为此发出通知。通知要求:(1)全省及各地区的天气预报和灾害性天气警报,统一由省气象局所辖各级气象台(站)负责向社会公开发布,其他部门、单位及个人未经省气象局同意,均不得擅自向社会公开发布。(2)各级气象台(站)制作的短期(时效3天以内)天气预报和灾害性天气警报,可向社会公开发布;中、长期预报,仅供内部参考;非国家气象系统的气象台(站)或机构,只负责向本部门内部发布专业天气预报,不得以任何方式向社会公开发布各类天气预报和警报。(3)广播、电视、报刊等新闻宣传媒体定时播出或定期刊登天气预报、警报,须经同级气象局同意,由当地气象台(站)提供适时天气预报、警报,不得转播、转登通过其它渠道获得的天气预报、警报。(4)广播、电视、报刊等如在天气预报节目(栏目)中开展广告(包括赞助标版广告)业务,应以天气预报内容为主,不得影响天气预报的发布效果。(5)天气预报知识产权为气象部门所有,凡属于商业、经营及创收性广播、电视、报刊、自动答询电话和寻呼机等商品信息媒体,需播发、刊登天气预报内容的,由气象部门实行专业有偿服务。(6)对违反规定擅自向社会公开发布天气预报和灾害性天气警报的,当地政府和气象部门要坚决予以制止;对造成不良影响的,要追究责任,严肃处理。

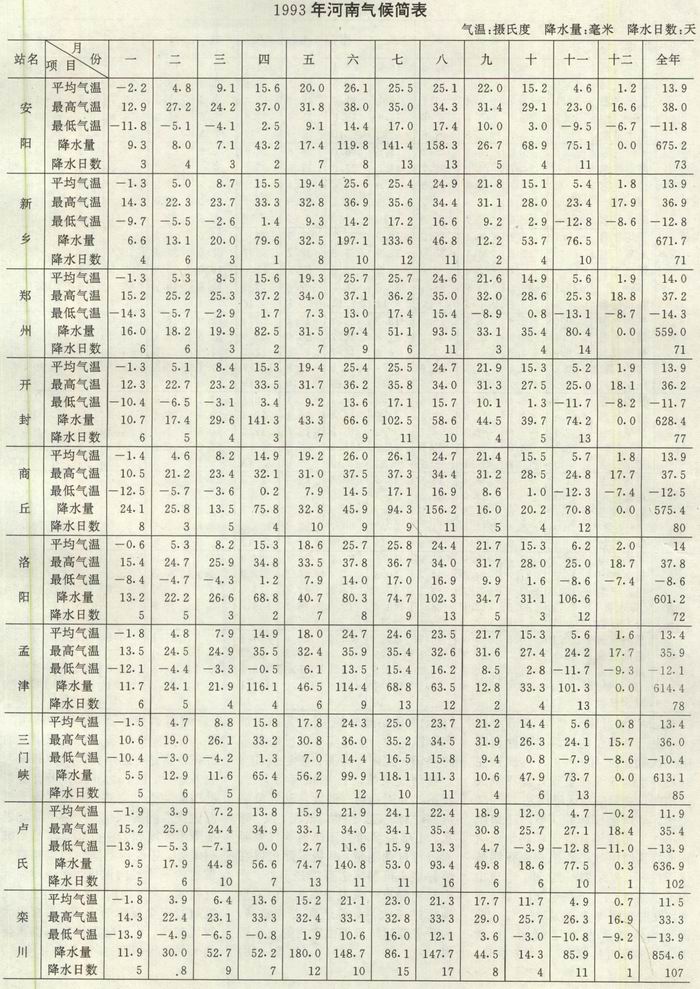

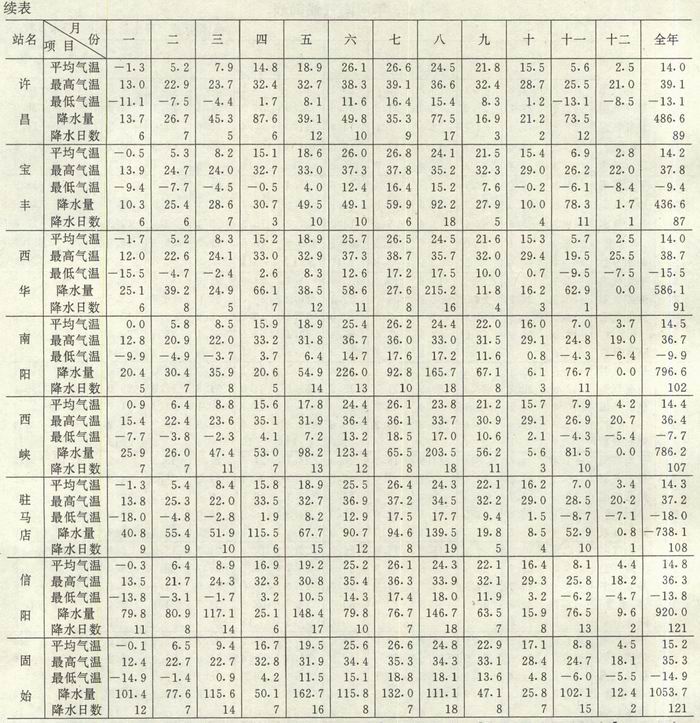

【1993年河南省气候影响评价】

一、气候概况

1993年河南气候基本特点是:冬暖、夏凉;冬季雨雪丰沛,仲春、夏、秋季有旱情出现;冬、春、夏3季日照均偏少。

(一)气温:全省年平均气温11.5~15.9摄氏度,豫西山区及林县一带不足13.0摄氏度,信阳地区大部15.0摄氏度以上,其余市地13.0~15.0摄氏度。属正常年份。

冬季偏暖,全省大部分地区较常年偏高0.5~1.4摄氏度。12月份大部分地区较常年偏高1.0摄氏度;1月份大部偏低1.0~2.0摄氏度,信阳、驻马店两地偏低2.0~3.01摄氏度;2月份较常年偏高3.0~4.0摄氏度。

春季气温正常,4月份大部分地区偏高1.0~2.0摄氏度,尤其下旬偏高2.0~5.0摄氏度,部分站点达历史同期最高值;5月份全省大部偏低1.0~3.0摄氏度。

夏季凉爽,绝大部分地区普遍偏低0.5~1.5摄氏度。 秋季气温接近常年略偏低。

(二)降水:全省年降水量440~l060毫米,商丘、许昌、平顶山3市地及焦作、开封、郑州、三门峡4市局部不足600毫米,信阳地区及南阳、驻马店、洛阳3市地局部在800毫米以上,其余市地为600~800毫米。较常年同期,安阳、新乡、濮阳3市局部偏多二成,许昌、平顶山2市,驻马店地区大部及商丘、开封2市部分县偏少二至四成,其余市地接近常年。

冬季降水偏多。季内降水主要集中在1月中旬和2月中旬,季降水量全省20~189毫米。较常年同期,濮阳、焦作、平顶山3市及安阳、三门峡2市局部接近常年,其余市地偏多三成至1.4倍,季内每月降水量均偏多。

春季降水正常略偏多。季内降水主要集中在3月中、下旬,4月底及5月中旬,季降水量67~329毫米。较常年同期,新乡、开封、洛阳、郑州4市部分县偏多三成至1倍,南阳大部、商丘局部偏少三至五成,其余市地接近常年。

夏季降水量接近常年略偏少。季内降水主要集中在6月下旬、7月中下旬及8月上中旬,季降水量全省163~485毫米。较常年同期,新乡、安阳、南阳局部偏多一至二成,其余市地偏少1至五成。

秋季降水量前期偏少后期偏多。季内降水主要集中在11月上中旬,季降水量全省75~180毫米。较常年同期,新乡、安阳、濮阳3市部分县偏多二至六成,周口、平顶山、驻马店3市地及洛阳、商丘、信阳3市地局部偏少三至六成,其余市地接近常年。9、10月全省降水持续偏少,造成干旱。

二、重大天气气候事件

(一)干旱:春、夏、秋季均发生不同程度的干旱,影响夏、秋作物的生长发育及麦播,尤以秋旱影响最大。

1.春旱:3月份豫北、豫西、豫东降水偏少,旱象抬头,三门峡、林县旱情严重。4月份全省降水偏少二至七成,旱情迅速发展,4月20日全省受旱面积2695万亩(其中严重干旱面积1200多万亩),至29日增至4300多万亩,对小麦生产造成不利影响。4月30日至5月1日降水使全省大部分地区旱情得以解除。

2.夏旱:6月份豫中、豫东的商丘、周口、漯河等市地没降一场透雨,致使1450多万亩农田受旱(其中严重干旱面积700多万亩),商丘有120多万亩晚秋作物没种上,种上的也出现了成片死苗现象,有的需要重种。7月上中旬大部地区降水偏少,旱情进一步发展,7月20日受旱地区已波及到商丘、周口、驻马店、信阳等9个市地,受旱面积达4242万亩(其中严重受旱面积2640方亩)。干旱造成河道断流、塘堰坝干涸,农作物大面积枯萎。7月20~30日全省普遍降水15~93毫米,除商丘地区东部、信阳地区南部部分县因降水量小且分布不均,旱情仍较重外,其它地区的旱情基本得以缓解或解除。

3.秋旱:9~10月上旬全省降水普遍偏少,尤其9月下旬、10月上旬全省几乎滴雨未落,旱象严重。10月7日全省受旱面积高达5600多万亩,占计划麦播面积的77%,严重影响麦播。10月11~14日全省性降水,降水量26~60毫米,开封市、豫北5市及郑州、洛阳、三门峡3市大部解除旱情,但全省仍有3542万亩麦播面积受旱,主要分布在许昌、平顶山、漯河、周口、驻马店、商丘、南阳7个市地。干旱使2000万亩小麦未能及时播种,已播地块因墒情不足缺苗断垄或根本没有出苗。11月5~12日全省出现30~77毫米的降水,秋旱得以彻底解除。

(二)暴雨:本年暴雨主要集中在6月下旬和8月上旬,濮阳、安阳、新乡等市地受害严重。与往年相比,本年暴雨发生次数少、范围小、危害轻。危害最大的一次暴雨过程发生在8月上旬。8月4~5日,濮阳市普降大~暴雨,安阳、汤阴县降特大暴雨。濮阳市积水面积157.4万亩,其中农田绝收62万亩,有178个村庄、13.5万人一度被水围困,63个村庄进水,倒塌民房6380间,损坏18000间,其中全倒户557户,砸伤76人,浸泡霉变粮食880万公斤,冲毁桥、涵、闸等水利设施238处,经济损失达2.4亿元,以濮阳、台前2县灾情最重;安阳、汤阴2县被淹农作物30多万亩,倒塌民房2881间,严重损坏4014间,砸伤20多人,因灾造成经济损失600多万元。

(三)局地风雹:本年风雹天气主要出现在春末和夏初,全省有9个市地60多个县发生风雹灾害,受灾农作物835万亩,其中绝收和基本绝收的60多万亩,倒塌房窑2369间(孔),损坏近2万间,死16人,伤340多人,农田、水利、交通、通讯设施也遭到严重损坏,各项经济损失达5亿多元。与前几年相比,属中度偏重发生年份。在各地发生的风雹灾害中,以许昌、洛阳、南阳、安阳等地损失较重。

(三)大雪低温:11月16~21日全省普降大雪,局部地区降暴雪,过程降水量20~57毫米,为小麦越冬备足了底墒。但降雪量大,持续时间长,给交通运输、人民生活带来严重影响。这次过程降温剧烈,全省普遍降温2摄氏度,最低气温达一20摄氏度,局部地区小麦受轻度冻害,大面积蔬菜遭受冻害,部分大棚、温室被压塌。 三、气候影响评价 (一)小麦:初秋降水充沛,小麦适时足墒下种;冬季气温偏高,降水偏多,小麦安全越冬;早春降水丰沛,温光适宜,对小麦返青拔节期生长十分有利,利于分化成大穗,但局部地区仲春干旱、冻害发生,对小麦生长有一定影响;灌浆期阴雨寡照天气,使灌浆期延长、千粒重偏低;收获期天气睛好,收打顺利。全生育期利大于弊,小麦获得丰收。

(二)玉米:生育期气温偏低,积温较少,但未造成大的影响;降水量偏少,时空分布不均,但在玉米生长关键期均有适量降水;光照基本适宜,能满足玉米生长需要。全生育期利大于弊,为丰产年。

(三)棉花:早春雨水丰沛,底墒好,利于棉花备播;初夏干旱,对棉花现蕾、开花略有不利;伏期水分条件满足其发育需要,阴雨寡照天气多,对棉花花铃期生长有一定影响;秋季降温缓慢,光照充足,利于棉花裂铃吐絮。全生育期利大于弊。

(四)烟草:生育前期气候条件适宜,利于烟草育苗,适时移栽,还苗顺利,局地遇风雹天气;中期干旱,不利于烟草生长,植株矮、叶片小且少;后期连阴雨天气,不利烟叶成熟收获,成熟期推迟,烟叶减产降质。

(五)蔬菜:冬季温度偏高,对温室蔬菜育苗及温棚蔬菜生长十分有利;初春多阴雨天气,对蔬菜育苗不利,但4、5月份温光适宜,利于各种蔬菜生长,春菜上市及时,价格低;初夏降水强度小,温湿适中,利于各种蔬菜开花授粉,座果率高,盛夏无明显旱涝,对鲜菜生长、冬贮菜播种十分有利;9、10月份多晴好天气,温高光足,利于各种蔬菜生长,鲜菜秋后生长良好,白菜、萝卜等丰收在望。11月中旬大雪低温天气,对蔬菜生产、贮存十分不利,菜源缺口大,蔬菜价格大幅度上涨。

四、结束语

1993年,气候条件对农业生产可谓是风调雨顺,除烟叶基本与上年持平外,粮油棉麻全面丰收,为丰产年型。

【灾害性转折性天气预报服务】 1993年,我省发生暴雨、寒潮、低温冻害等灾害性天气达20次,省台报准17次,预报准确率达85%。1月8~14日豫南出现强暴雪天气,省气象台和信阳地区气象台都做出了准确预报,并积极主动向当地政府和有关部门建议做好防寒防冻工作,减少灾害损失;"双夏"期间多数台站对6月9~11日的降水过程做了预报服务,保证了麦收、夏种的顺利完成。汛期,全省出现7次区域性暴雨天气,省台和市地台基本准确报出,并积极主动地做好为党政领导指挥生产、抗灾减灾的决策服务;洛阳气象台在持续严重干旱、小麦急需返青水时,准确报出2月中旬的关键性、转折性连阴雨雪天气,并提前向市政府提出暂停抗旱的建议,节约了大量抗旱经费。

【人工增雨工作效益显著】 1993年,全省春、夏、秋3季均发生不同程度的干旱。气象部门抓住有利天气过程,不失时机地进行了4次飞机人工增雨,累计飞行16架次;在21个县(市)进行高炮人工增雨,动用高炮130门次,增雨影响区覆盖面积达19.8万平方公里,受益农田1.6亿亩,节约抗旱经费6250万元。10月12~14日,全省抗旱种麦进入关键时期,首次采用飞机云中发射碘化银焰弹增雨技术,使干旱最重的豫北、豫西喜降中~大雨。11月5~9日再次抓住时机,连续5天在全省开展飞机人工增雨,使干旱地区降雨达20~50毫米,旱情全部解除。年内还组织了一次4市地连片大面积高炮增雨作业,其增雨效果和影响面积明显优于往年。7用21~22日,平顶山市6县(市)17门高炮同时参与作业,发射增雨弹1560多发,使作业区平均增雨量达23.2毫米,抢救了400多万亩秋苗。

【自动气象站建成使用】 为加强黄河防汛能力,世界实验室援助我省的洛阳、宜阳、济源、登封嵩山4个自动气象站,于1993年8月24日正式开通运行。该批自动气象站可随时对气温、温度、气压、风、降水、土壤温度和太阳辐射等气象要素进行自动测量,其资料除可以在装备地主机屏幕上直接显示外,还定时向静止气象卫星发送,由卫星地面站接收后,传送到省气象站,为我省黄河防汛提供宝贵的气象资料。

【新型雷达投入运行】 1993年7月,省气象台安装了由成都生产的714CD雷达,这是我国第一部投入业务运行、波长为5公分带有多普勒功能的天气雷达。它比常规天气雷达获取的降水信息更多,除能表征降水强度和云中液态含水量回波强度外,还能得到降水质点相对于雷达的平均经向速度,在强对流天气监测、人工增雨(防雹)作业、飞机航行安全保障等方面,具有极大的优越性,可为防灾抗灾提供重要的天气预报依据。