三门峡市辖境内的季风气候受非地带性因素影响,气候要素在各地区表现出较大差异,影响到各地区的农业生产。

一 日 照

日照(光能资源),是太阳照射到地球表面的能量,太阳年辐射总量及内含的光合有效辐射量。

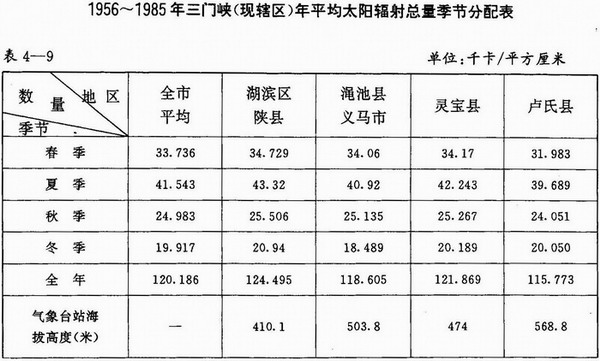

(一)太阳年辐射总量 三门峡市海拔高度1000米以上地区基本无资料(仅有灵宝县樊岔一处,海拔高度为1190米),只能依靠估算数据。1000米以下地区,1956至1985年太阳年辐射总量分布不均匀,湖滨区为一高值区,年均达到124.495千卡/平方厘米。卢氏县南部亚热带气候区,太阳年辐射总量随海拔高度增高而变多,地带性因素决定同一地区因季节不同,年太阳总辐射量分配有明显差异,夏季最高,冬季最低。

(二)光合有效辐射量 光合有效辐射量是植物能够吸收的太阳总辐射量,一切植物的干物质90~95%是利用有效辐射量通过光合作用合成的。太阳总辐射能量的99%集中在波长0.3至0.7微米的光谱区内,而植物在光合作用过程中具有选择吸收的特殊性状,它只能利用、吸收0.38至O.7微米光谱区的可见光,这部分能量与太阳总辐射能量的比值,在三门峡市境内约为0.49,即光合有效辐射总量为太阳辐射总量的49%。

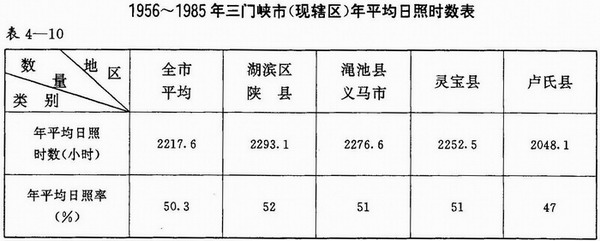

(三)日照时数和日照率 三门峡市辖区内,年日照时数相差较大,陕县、湖滨区的河川谷地最高,卢氏县最低。日照百分率相差较大,同日照时数分布规律相似。

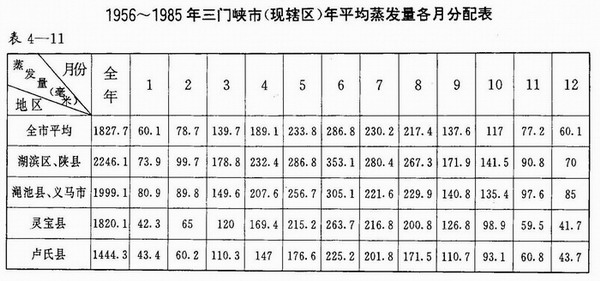

(四)蒸发量 三门峡市境内1956至1985年年平均蒸发量的分布特点是河谷川原地带高于山区。不论地区差别程度,均以6月份最高,12月份至翌年元月份最低。

二 气 温

季节变更不影响大气温度的分布规律,即河川谷地为气温高值区,中高山地区为低值区。但是,河川谷地秋季气温下降速度比春季增温更为迅速;气温年较差河谷川原明显高于中高山地区。

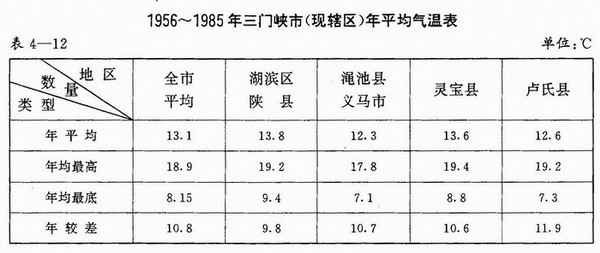

(一)气温 三门峡市辖区内气温受地形的影响,各地区差异较大,1956至1985年年平均气温分布情况是河谷川原地带高于中高山地。

市辖区内最高气温43.2℃(1966年6月21日),最低气温零下19.1℃(1955年1月10日),绝对温度为62.3℃。月平均气温以7月最高,1月最低。

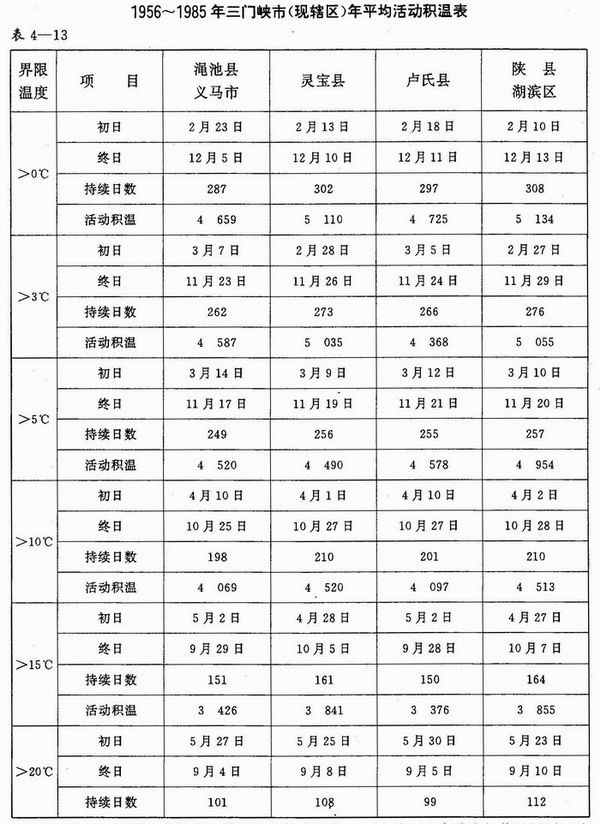

(二)活动积温 三门峡市大部分地区活动积温在2500至4500IC之间。南部老灌河谷地属亚热带气候区,为一高值区,在3500至4500℃之间;北部黄河沿岸及阶地,活动积温也在4000至4500℃之间。

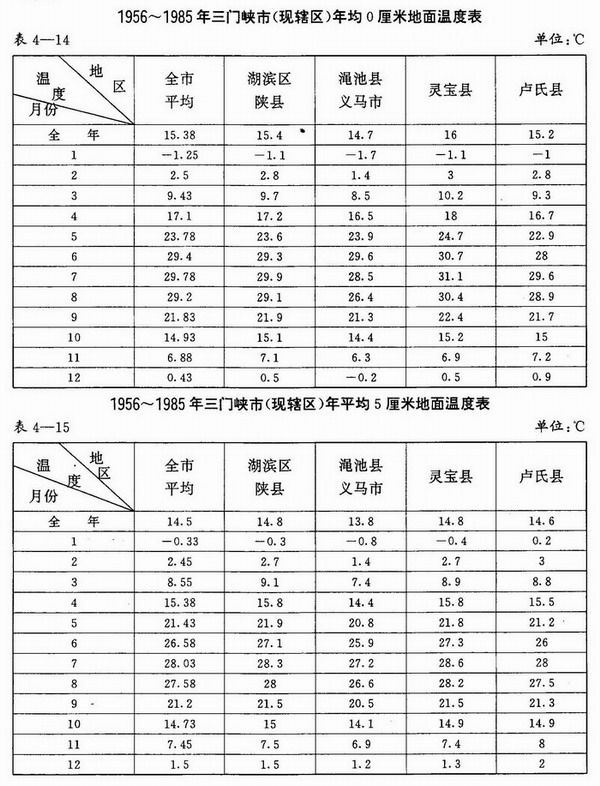

(三)地温 三门峡市辖区内没有永久性冻土带。0厘米地面温度分布规律是河川谷地高于中高山地带,但变化较大。极高地温达71.5℃(1966年7月19日,卢氏县),极低地温零下29.5℃(1958年1月16日,灵宝县),绝对地温高达101℃。地温年较差以灵宝县最高,卢氏县最低。5厘米地温接近于1956至1985年年平均气温(稍微高出气温)。1956至1985年年平均地温以7月份最高达28.6℃(灵宝县),1月份最低零下0.8℃(渑池县和义马市)。

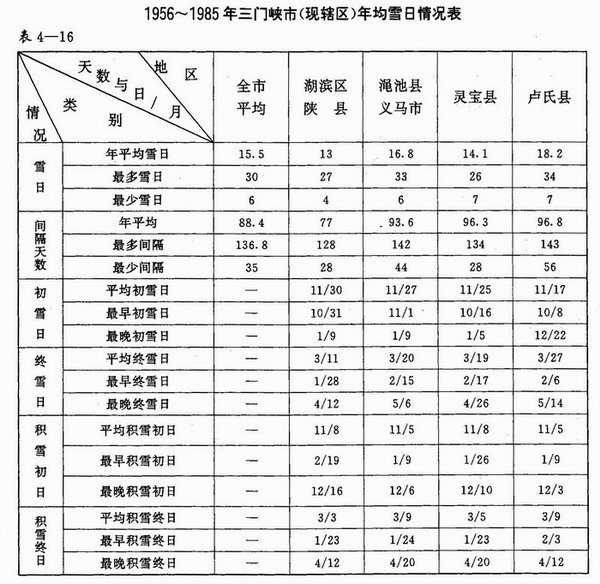

(四)积雪 降雪是三门峡市辖区内冬季降水的主要形式。因受地形特别是海拔高度的影响,雪日和积雪日在辖区内表现不一。初雪日以卢氏县为最早,在10月8日,1956至1985年年平均在11月17日;最晚初雪日在湖滨区、陕县,在10月31日,平均在11月30日。雪日天数以卢氏县最多,达18.2天,而在湖滨区、陕县则仅为13天。

积雪初日、终日在市辖区内不尽一致,积雪天数亦然。

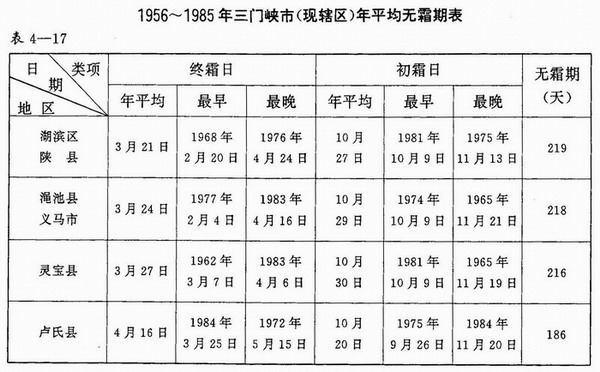

(五)无霜期 三门峡市辖区内无霜期1956至1985年年平均初、终霜日期间隔,山区初霜日来得早,终霜日较晚;河川谷地则与之相反,因而无霜期自南向北(不含朱阳关附近的亚热带气候区类型)逐渐变长。全市1956至1985年年平均无霜期为209.8天。

三 降 水

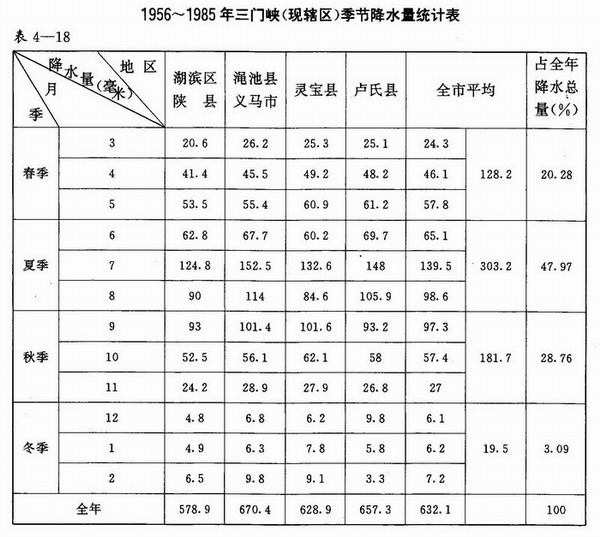

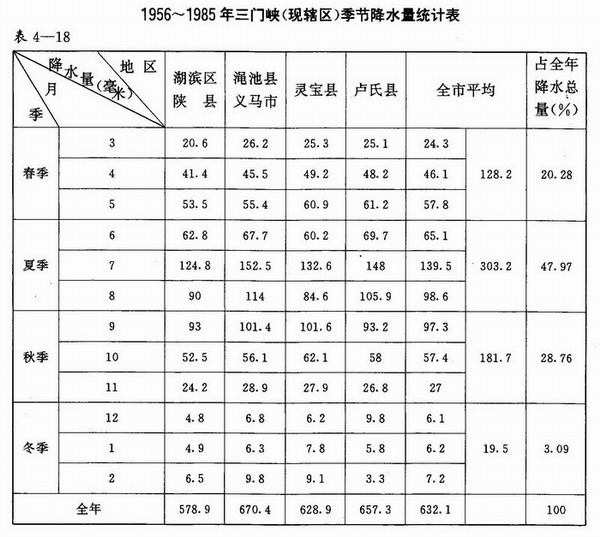

三门峡市辖区降水量在500至850毫米之间,山地海拔高度较高,为降水丰富区。河谷川原及其附近的低山丘陵为少雨区。市辖区内的降水规律自西向东渐减,自南向北递减。渑池县北部韶山山地、灵宝县西部小秦岭山地及卢氏县南部和陕县西南部是相对多雨区,降水量在700毫米以上。灵宝县北部、湖滨区和陕县北部、渑池县南部及义马市等地降水量较少。

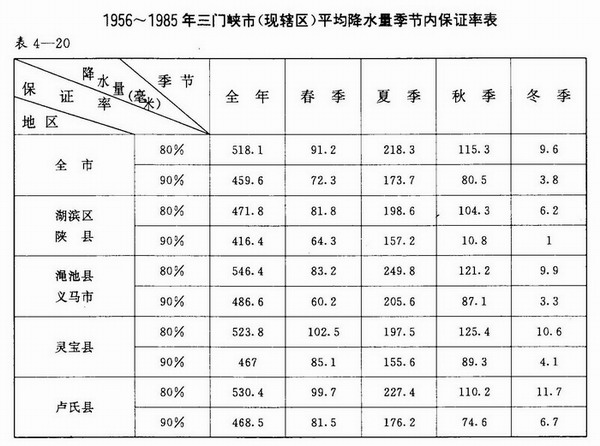

全市1956至1985年年平均降水量在578.9至670.4毫米之间,降水量季节分配不均,各季节的降水量变率较大。年降水量最高达1013.6毫米(渑池县,1964年),年降水量最低仅388.6毫米(1966年,湖滨区和陕县),年较差625毫米。

每年7月份为全市降水量最高期,占全年降水量的22%;12月份最少,仅占0.9%。湖滨区和陕县均低于全市平均数。降水变率以冬季最大,全年变率在25~54.6%之间。

各季节降水量变率相对较大,通常以80%保证率来衡量对农作物需要水分的指标。市辖区各季节的降水量基本上能满足农作物生长的要求。