一 《婚姻法》宣传

50年代初开始,三门峡市辖区乡镇、街道都有专人管理婚姻登记。1968至1969年各县(市)民政局(民政科)被撤销,婚姻登记管理工作受到影响。1971至1974年现市辖区各县(市)民政局恢复及义马矿区民政局建立后,根据《婚姻法》、《婚姻登记办法》以及河南省司法厅、河南省高级人民法院、河南省民政厅、河南省计划生育委员会、河南省妇女联合会的《关于对婚姻登记工作中存在问题的处理意见》中五个问题的处理意见,本着以"教育为主,处理为辅"、"以往从宽,今后从严"的原则,对不符合《婚姻法》、《婚姻登记办法》的,讲清利害关系。对离婚者细心查问,了解情况,着重于调解,最后做出是否准予离婚。对复婚的收回离婚证的同时,进行《婚姻法》宣传教育,并在结婚证上注有"恢复结婚"字样。对婚姻登记者进行勤俭办婚事的宣传教育,利用节日组织集体婚礼,宣传《婚姻法》。

1987年,各县(市)区民政部门及各乡、镇、街道办事处配备专职或兼职婚姻登记员。组织婚姻登记员学习《婚姻法》、《婚姻登记办法》、《婚姻登记办法细则》、《婚姻登记员守则》等,经考核及格,方可上岗工作。1988年,民政部设立婚姻管理司,使民政部门的婚姻管理工作由单纯的婚姻登记转向全面管理:完善法规、加强法制、改革婚俗。全市行政村都建立了红白事理事会。1990年全市76个乡(镇)、11个街道办事处都配备专职或兼职婚姻登记员,并建立婚姻档案,建立健全各乡(镇)、街道婚姻登记制度。

1987至1990年,市民政局先后三次举办比较大型的婚姻登记员学习培训。举办两次专业考核。全市共举办学习培训班39期,学习培训面达100%,考试合格率达99.6%。在严格考核验收的基础上给82名婚姻登记员颁发《婚姻登记员证书》。

1987至1989年,各婚姻管理部门充分利用集市、节日和各种会议,通过有线广播、电影、电视、墙报、板报、印发宣传材料,进行经常的宣传教育活动,使《婚姻法》深入人心。1990年5月由市民政局牵头,市委宣传部、司法局、计划生育委员会等11个市直单位统一行动,在全市范围内开展《婚姻法》宣传月活动。全市共刷写张贴标语口号3.65万条,制作墙报、板报2657块,出动各种宣传车达280余辆次,举办《婚姻法》讲座488场次,播放反映社会主义婚姻道德规范的影视节目374场次,戏剧13台,幻灯684次。各级领导发表广播电视讲话85次,开《婚姻法》座谈会717次,咨询服务700多次,举办《婚姻法》知识竞赛7次。全市受教育的达155.7万余人,受教育面达80%以上。

宣传月活动中,清理各种违法婚姻,违法93对,非法590对,重婚4对,分别对其进行批评教育、写检查、罚款、补办手续等。1990年,全市婚姻登记1.84万多对,登记合格率达99%。

二 婚姻登记

1950年《婚姻法》颁布之后,三门峡市辖区实行婚姻登记制度。按婚姻法规定,实行自由恋爱,男女平等,一夫一妻等,在双方自愿的情况下,按程序进行登记,符合法定的发给结婚证、离婚证、复婚证。

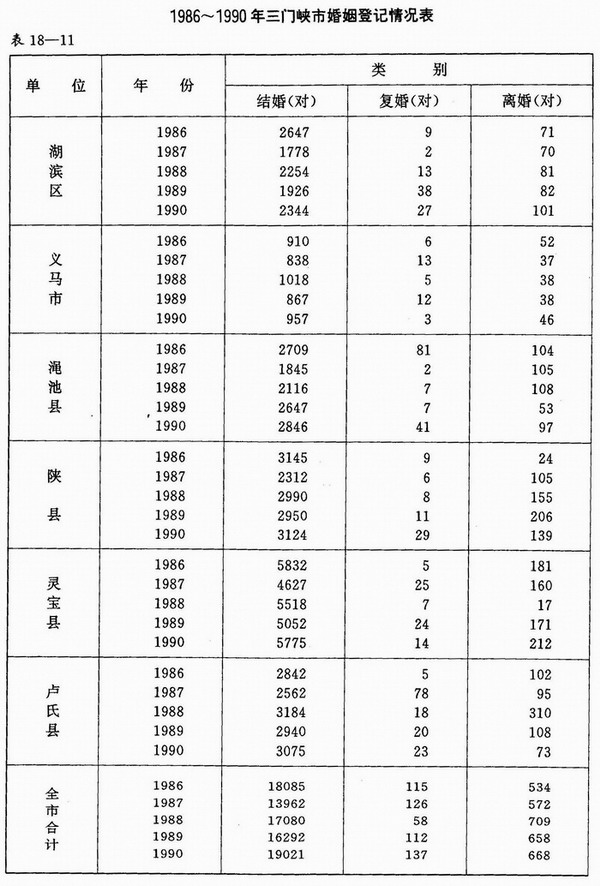

1954年陕县按照婚姻法登记的2330对,包办婚姻51对,不够法定年龄结婚的150对,调解和好不离婚的185对,调解无效送司法机关处理的112对,批准离婚的269对,复婚的29对。50年代初至1986年,灵宝县依法婚姻登记的12.35万对,依法批准离婚的3890对,调解和好的3950对,转司法机关1880对。1955至1958年陕县按照婚姻法登记的6055对,包办婚姻的20对,不够法定年龄的135对,经调解和好的226对,批准离婚的523对,复婚的18对,转司法机关的38对。1978年至1984年三门峡市依法婚姻登记的1.15万对。未批准登记的162对,准予离婚的293对,调解和好的191对,转司法机关的94对,复婚的60对。1978年卢氏县申请婚姻登记的2345对,准予登记的2109对,未准予登记的236对(其中包办婚姻30对,买卖婚姻33对),申请离婚的227对,准予离婚的97对,经调解和好的92对,转司法机关38对。1985年渑池县依法登记1549对,批准离婚的64对,复婚的17对。1979至1989年义马市依法准予登记的8509对,批准离婚的300多对,复婚的60多对。1986至1990年三门峡市各县(市)区婚姻登记总计:依法准予结婚登记的8.44万对,批准离婚的3141对,复婚548对。

至1990年底,三门峡市辖区还没有涉外婚姻登记事例。