供销合作社是由群众集资、国家扶助的集体经济、它属于社会主义经济范畴,但又区别于全民所有制的国营商业。主要任务是组织农村土特产品采购和担负农村群众生产、生活资料的供应,对沟通城乡物资交流发挥了积极作用。

(一) 机构沿革

义马市供销社前身是渑池县千秋乡供销合作社,始建于1951年,1956年供销合作社并入国营企业。1970年建立义马矿区,成立矿区供销社、内设办公室、财务组、业务组。1975年6月,建立千秋、常村两个基层社和土产公司(包括生产资料、棉麻、日杂、废品收购、外贸)有职工104人,设门店34个,经营额2.5万元,获利润12.7万元。1980年,义马矿区供销社脱离商业局自成独立机构,和土产公司合为一体。内部改设一室二股,即办公室、财务股、业务股。

1982年供销系统进行了体制改革。2个基层社于1983年2月先后召开了全社代表大会,制定了社章,民主选举了基层社理、监事会。接着在是年4月建立了义马市供销社联并初步恢复了功销社在组织上的群众性,管理上的民主性,经营上的灵活性。在经济方面,澄清核实原股金为675股,11.0068万元,给社员股金分红1.35万元。同时又新股898股,增加股金17936元。

1984年8月,市供销社与土产公司分开,经市编委批准,供销社内部股改为科,设置了人事秘书、财务基建和业务储运三个科。

(二) 供销业务

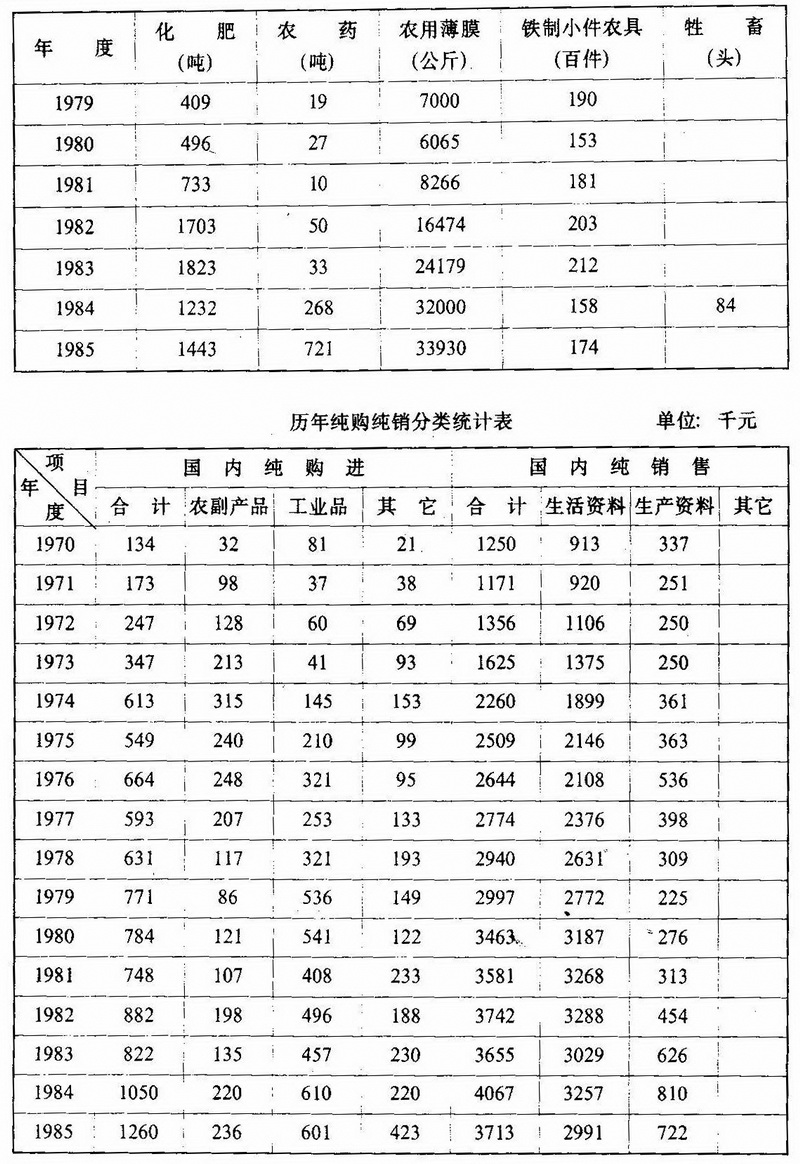

义马供销社从建社以来"贯彻发展经济,保障供给"的方针,经营业务不断发展,机构不断壮大,逐渐成为农村市场的商业主体。特别是党的十一届三中全会以后,农村实行生产责任制,发展商品生产,农民购买力空前提高,供销社的业务工作出现了购销两旺新局面。

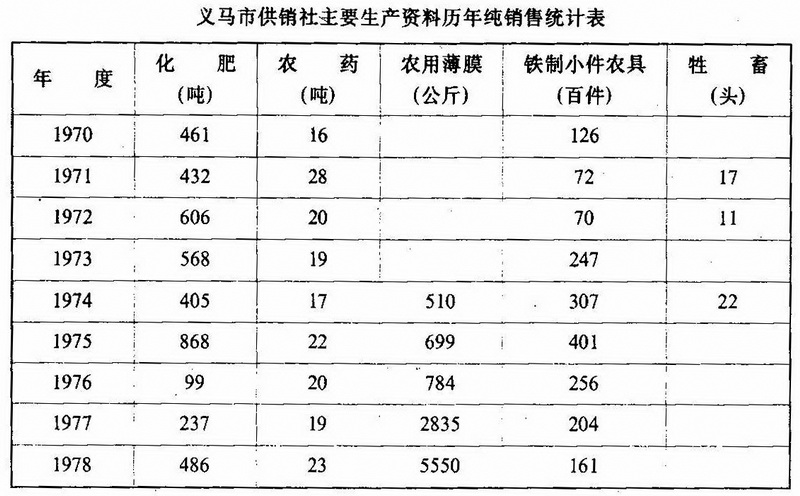

1.生产资料供应

以化肥、农药、耕畜、小件农具为主、实行国家调拨和自行采购相结合的购货方针。据1980至1985年统计,全市供销系统共供应各种化肥12001吨,农药1217吨,大小耕畜134头,农用薄膜10.436万公斤,铁制小件农具31.15万件,1983年供应各种化肥1832吨,比1970年的461吨增加2.95倍,比1975年的868吨增加1.1倍,农用薄膜24179公斤,比1975年的699公斤增加近34倍,比1980年的6065公斤增加近3倍。

2.生活资料供应

供销社在"面向农村、面向群众"的思想指导下,除经销日用百货外,还积极组织供应棉花、草袋、火炉、麻刀、尤其是煤矿和农民所需用之工具物品。80年代以来,随着农民购买力的增长和对生活用品要求的提高,供销社开始购销一些家用电器之类的高档商品,扩大了经营范围。据统计1970年至1983年纯销售额为3597.4万元,生活资料为3102元,其中1970年为91.3元,1975年为214.66万元,1980年为318.7万元。

3.扶助贫困农户致富

据1981年至1983年统计,供销社投放扶持资金17300元。1984年扶持湾子养鱼,梁沟种山楂树,石门养鸡,全额达4070元。

(三)经营管理

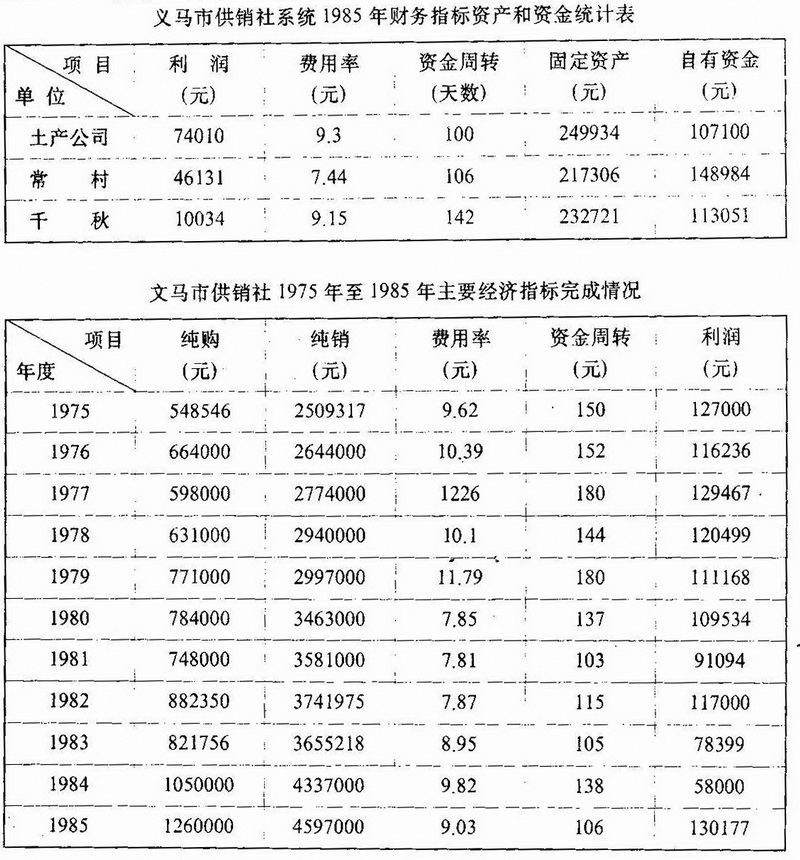

1.财务会计

财务管理是企业管理的重要组成部分,同时也是企业经营成果和经济效益的集中反映。1970年义马矿区供销社成立后,基层社各有财会人员2人。供销社和土产公司是企行合一,设财会组,有财会人员3人,执行增减记帐法。1985年1月,市供销社和土产公司分开办公。全市供销系统共有财会人员9人,执行借贷记帐法。

从建社起,每年编制财务计划,根据资金周转率、费用率、利润等项目检查计划执行情况和经营效果。在资金使用上推行定额管理,基层社、仓库和门市都实行商品资金定额。

2.利润分配

1970年实行利润留成。1981年改为税后利润留25%,其余上交当地财政;基层社按利润交纳所得税39%,再按所余利润交上级社20%,1984年改为15%,其余按规定比例分配。

3.计划统计

计划统计不但是企业管理的组成部分,而且是业务活动的具体反映,供销社的各项计划都以商品流转性计划为中心,围绕商品流转计划搞好与国民经济的平衡衔接,使产、供、销密切结合,协调一致,同时安排好企业内部各个环节和各个部门的比例关系,组织好人力、物力、财力,保证购销业务的顺利进行。

4.物价管理

供销社物价工作是根据党的物价政策,对所经营的商品正确制定、调整价格,加强物价管理、促进工农业生产,大商品流通。供销社经营的商品价格为计划价格和非计划价格两类。计划价格,即关系国家国计民生重要商品价格和非商品收费。在计划价格中还有一种允许商品价格在规定的范围内浮动的价格,称为浮动价格。非商品收费是指供销社所谓服务性行业中的旅社,理发、修理等收费标准。非计划价格指计划价格以外的价格,由市场调节,可以随市场供求关系的变化而自有涨落。

供销社经营的商品,若按价格形成的阶段划分,有:农村产品收购价格、批发价格和议购价格。批发价格是供销社向零售单位或规定的生产企业供应的商品价格。调拨价格是供销社企业之间调拨商品的内部结算价格。

义马市供销社成立以后,物价工作一直归业务科。不论机构如何变动,始终设有物价兼职人员,并在工商物价局的领导下,制定商品价格。公司和基层社都兼有物价员。公司和基层社有权制定那国家不定价的商品和一次性生产的商品价格,具体掌握鲜活商品的品质差价和季节差价,制定残损变质商品的处理价格。

(四)集日庙会贸易

1.集日贸易

千秋村原属渑池县,1958年成立人民公社后,千秋成为公社所在地,是渑池县东半县政治,经济,文化中心。每旬双日为集市日,东半县土产山货、粮食、棉花、牲畜、日用杂货多在这里进行交易。随着行政区划的演变,行政机构搬离千秋,商业网点随之迁走,集市贸易也逐渐冷落和消失。

义马村地处交通要道,是火车站所在地。随着煤炭工业的发展,这里日趋繁荣,商业网点不断增加,除国营商业、供销社、粮食和物资等部门的十几个门门店外,还新设了不少集体和个人的店铺。每旬逢五逢十集会,远近商客云集,货物齐全,是全市最大的农贸市场。

新市区农贸市场,于1986年10月竣工开业。每旬逢四逢九为集市日。

此外,每年有关部门还不定期组织物资交流会,扩大购销范围,沟通流通渠道。

2.庙会贸易

庙会起源于人们对神灵偶象的崇拜,具有浓厚的迷信色彩。随着庙会的出现,生产者和消费者往往借用人们集会的时间和地点,进行买卖,互通有无,义马市古庙会有20余处。会期常在农闲季节。本市较大的庙会有千秋村农历二月十九日千崖庙会,三月十八日土地庙会,四月十二小满会,义马农历正月二十五奶奶庙会,二月十五日老君庙会,廿里铺农历二月二日白龙庙会,裴村三月三日庙会。

建国后,随着农村商业网点的增加以及群众觉悟的提高,古庙会已摒弃了敬神烧香的迷信活动,变为纯商业性质的物资交流大会。