一、早期的青年组织及其活动

抗日战争时期,范县的青年组织为青年抗日救国会,简称青救会,隶属于县工农青妇各界抗日救国联合会(即抗联)。濮县青救会,1940年5月成立;范县青救会同年10月成立。青救会设主任1人。主要任务是向广大青年、儿童进行抗日救国的宣传教育,组织青年、儿童、学生参加各种抗日活动。1942年9月至1943年10月,范县还成立了青年抗日先锋队(即青抗先),设队长1人。

1946年6月,县青年抗日救国会改为青年工作委员会(即青委),设书记1人。主要工作是组织青年开展业余学习、文化娱乐、农业生产等活动,发动青年参军支前。

二、团县委的建立及历届团代会

1949年10月13日,根据《青年团章程》规定,中国新民主主义青年团范县委员会(简称团县委)成立。同月,濮县团县委成立。1950年上半年,各区设有青年团区委会,各村均建有青年团支部。

1957年7月,新民主主义青年团改为共产主义青年团,简称共青团。1966年"文化大革命"开始后,团组织瘫痪。1973年,团县委恢复。到1985年,团县委下设组织部、宣传部、学少部、办公室4个工作机构。同时全县12个乡(镇)均设团委。

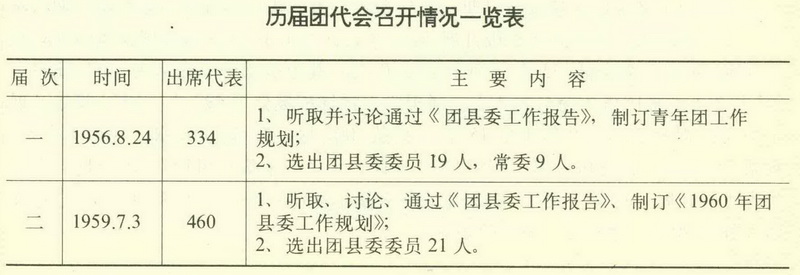

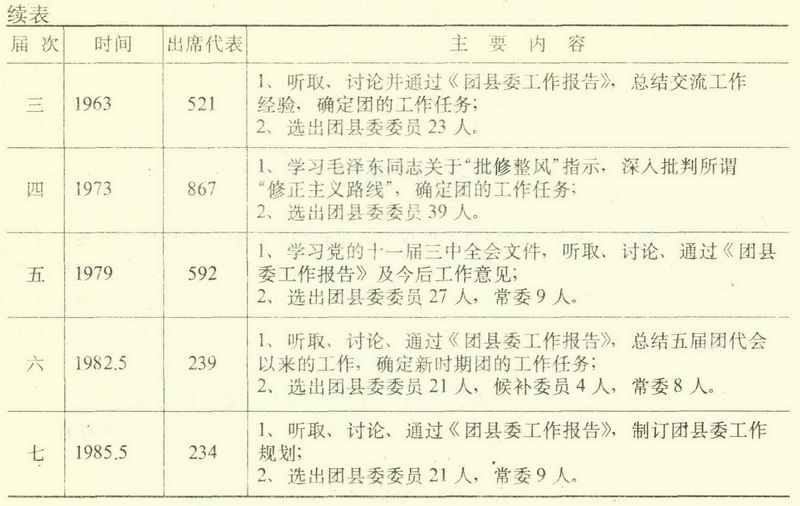

1956年至1987年,团县委共召开了七次团代会,团的组织也不断壮大。

三、主要工作

在社会主义改造时期,各级团组织带领广大青年,响应党的号召,积极投入抗美援镇压反革命、"三反"、"五反"和生产资料所有制的社会主义改造等各项政治运动,发挥了团的先锋作用。同时还参加了扫除文肓的活动。

在社会主义建设时期,团县委组织青年认真学习毛主席著作,学习雷锋、王杰、焦裕禄等先进人物,积极参加社会主义劳动竞赛,在工农业生产中争当标兵。1958年,40名青年出席省积极分子表彰大会。1959年,共青团员中,9人被评为全国劳动模范,33人被评为省劳动模范。同时还组织青年为少先队捐献红领巾款1113.28元。1965年团县委被评为全国学习毛主席著作先进集体。

在社会主义现代化建设新时期,团县委组织团员认真学习领会党在新时期的路线、方针和政策,发动青年积极开展争当"新长征突击手"和学雷锋树新风活动。全县涌现"新长征突击队"53个,"突击手"510人,其中被团中央命名为"新长征突击手"的2人,被团省委命名的4人。涌现学习雷锋积极分子497人。1982年还开展了为灾区捐献活动,共捐床单15条,衣服5007件,鞋袜1106双,现金162元,粮票25公斤。为支援甘肃,1983年号召青少年义务采集草树种6721公斤。在团员青年中开展了晚婚、晚育、计划生育签名登记活动,签名者达10204人,占应签名人数的90%,受到省、地委的表扬。

四、少年儿童工作

抗日战争时期,各村普遍成立儿童团、姊妹团,将十几岁的男、女儿童组织起来,讲爱国故事,唱革命歌曲,站岗放哨,盘查行人,传递消息,递送信件。在民主民生斗争和土改复查中,儿童团、姊妹团斗地主、除恶霸均发挥了重要作用。

1949年10月,根据团中央"建立中国少年儿童队"的决定,范、濮两县均建立了少年儿童队。1953年改为少年先锋队(简称少先队)。学校少先队分设大队、中队、小队,由少先队辅导员直接管理,定期开展队日活动。

"文化大革命"期间,少先队组织瘫痪,由"红小兵"组织取代。

1978年,各学校恢复少先队组织。截止1987年,全县共建少先队522个,吸收队员53743人;有辅导员1492人,其中大队辅导员520人,中队辅导员918人,专职辅导员13人,校外辅导员41人。