一、地名普查

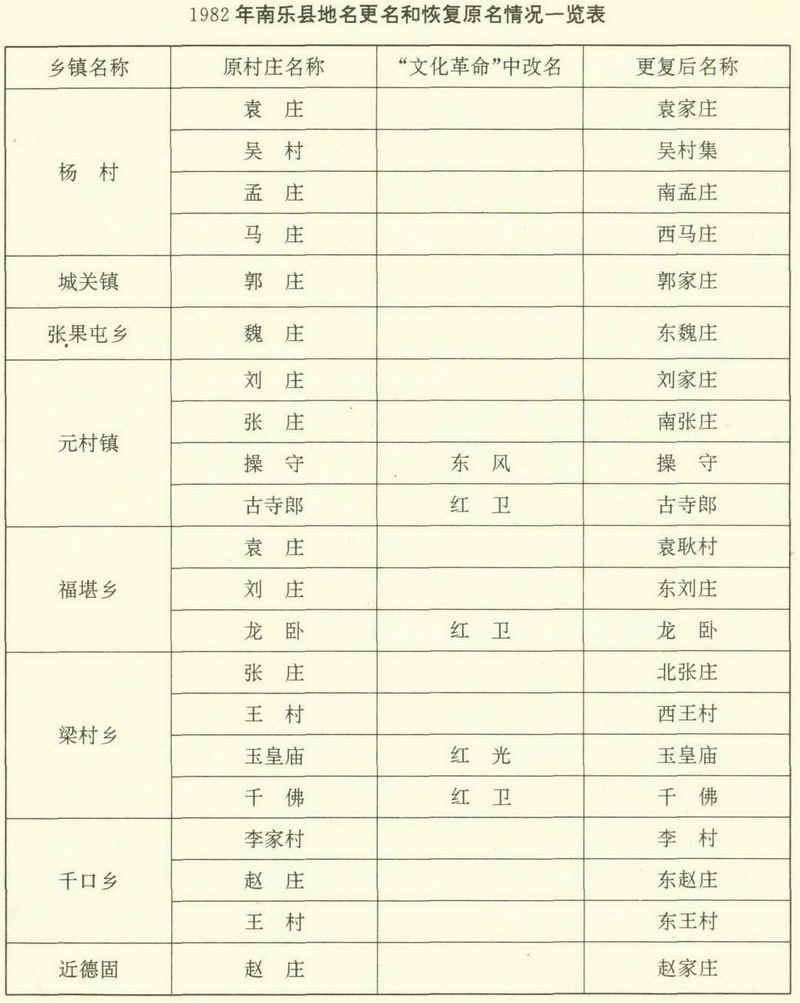

随着历史的演变,国民经济的发展,行政区划的划分,新的地名不断产生,地名重复、名地不符,用字不当,含义不清,图有实无和图无实有,错注错写等混乱现象普遍存在。为使地名进一步标准化、规范化,县地名委员会自1980~1983年组织力量,对全县314个行政村,375个自然村和一些街道、站场、文物古迹、革命纪念地、自然地理实体、行政区划、企事业单位等,共901条地名进行普查。通过翻阅府志、县志、史书和采取"三查"(查家谱、查碑文、查历史资料)、"四访"(访问老干部、老文人、老农民)、"五结合"(地名普查工作人员和群众相结合,访问和实地考察相结合,内查和外调相结合,分析研究和资料考证相结合,收集和整理相结合)等方法,取得了大量地名资料。至1983年底,已基本查清295个重要的自然村名来历和南乐县名的由来及历史沿革,基本澄清重名村庄及一些名胜古迹的来龙去脉。经县人民政府研究,报请安阳地区行署批准,更改16个村名,恢复"文化大革命"中改名的5个村庄原名。基本搞清南乐境内河流名称来历、流量、排灌面积等情况,以及4座公路桥的结构性质、承压吨位、修建时间、名称等。恢复县城内街巷旧称,新街道报请政府批准逐一命名。地图上错注错写和图无实有需增补的147条地名,均进行图上修改和增补。至1990年底,已查明的901条地名,均逐一填入地名表,标绘出包括全县自然村的标准(1:50000)地形图6套,县城图(1:25000)6套,整理打印文字材料29份,填写地名卡4620张,编印《南乐县地名资料汇集》1册。

二、"国典"与"省典"辞条的编纂

1985年,按照上级统一部署,开始《中国地名大辞典》与《河南省地名大辞典》南乐县辞条的编写。南乐县以地名普查资料为依据,经过筛选,拟定出既能反映南乐地方特征、来历、沿革又较为清楚,证据比较确凿的地名40条。在选写居民点辞条时,本着布局合理,适当照顾边缘村的原则,注重选写有知名人物、有土特产品或发生过重大历史事件等特征的自然村。每个乡、镇选定2~3条。选写的古迹和人工建筑条,重点突出南乐古代文化艺术和自然风貌。1985年底,"国典"辞条(南乐部分)脱稿。其中县、乡镇所在地13条,居民点22条,沟渠1条,古迹2条,桥闸2条。1986年,按照省、市要求,编写"省典"辞条(南乐部分)71条。其中县、乡镇13条,居民点32条,企事业单位7条,城镇2条,农林场2条,历史地名6条,古迹4条,人工建筑4条,纪念地1条。

三、机 构

1980年8月,成立南乐县地名普查领导小组,下设地名普查办公室。各乡镇、局委也建立了相应机构。1983年6月23日组建南乐县地名委员会,原县地名领导小组撤销。地名委员会下设地名办公室,归属县计划委员会。1985年对地名委员会进行调整,地名办公室归属县政府,由政府办公室代管。1989年10月,地名工作归属民政局,为地名股,有工作人员3人。

四、地名述源

南乐 南乐初名乐昌,以境内有昌意城得名。乐昌县筑城于昌意城侧。昌意,人名。相传为黄帝之子,颛顼帝之父。按《竹书纪年》,黄帝七十七年,昌意降居若水,娶蜀山氏,名昌仆。清代学者考证,南乐为昌意封地,其城系"未降居时筑"。颛顼称帝于帝丘(今濮阳境内),袭其父昌意封地,在情理之中。昌意其人,远在两周时期已被奉为圣人,秦汉尤然。汉人以此地有古圣贤昌意古城,取吉祥美好之意,故称"乐昌"。晋置昌乐县,县名二字前后颠倒,出于当时门第之风盛行。追踪寻祖为习。认为"乐昌"一名置古圣昌意之名于后,大为不恭,故而改为"昌乐"。唐武德年间,为避黄河水患将县城南迁,仍名昌乐。五代后梁贞明二年(916年),昌乐城为晋王李存勖占领。李避其祖李国昌讳,取"新城在旧城之南"意,改昌乐为南乐。但是考唐代阎肇墓志铭,南乐一名却始于唐朝。阎肇墓志铭刊于唐咸通十三年十月,1986年10月出土于濮阳市老城区西水坡,志文为"奉义郎相州临河县尉摄魏州大都督府法曹参军"吕茂撰文,叙述阎肇"书造右军之奇,学精北海之奥",任"大唐魏博节度随军勾当南院孔目事,朝议郎行魏州大都督府南乐县丞",以"咸通十二年十月六日……终于澶州清丰县南王村之别业","享年五十有九"。由此可知,昌乐改南乐是唐朝的事,早于后梁几十年或者百余年。唐武德年间昌乐城南迁之后,新城或有"南昌乐"之称,此后不久,以"新治在旧治之南"故,县城昌乐、南乐二名并称于世,南乐之名已为民间俗称。唐后期天下离乱,或者无暇统一,至李存勖占昌乐,诏定以南乐名为制,成为名正言顺的事了,故而人们多引后梁改名之说。

平邑 属谷金楼乡。据清光绪《南乐县志》载:周威烈王八年(公元前418年)晋国赵氏所筑。取平原之城邑意,名平邑。汉代为元城县地。东魏天平二年(公元535年)置平邑县,北齐废。隋开皇十六年(596年)复置县,大业初入贵乡县,城址遂废,今为平邑村。平邑自建城至今已2400多年历史,是南乐县已知名称的最古老的村镇。

村镇名称述略

韩张 春秋时,齐桓公率诸侯朝见周主相会于此,故称朝城。后县城东迁,城址渐废。故老相传,辽国元帅韩昌死后葬此,故以韩昌为村名,后讹为韩张,今镇北门外有韩昌坟,此皆附会不可为信。查正史,韩张,金朝为韩家镇,明清为韩张堡,今名韩张镇。

福堪 明初名韩家庄。因南街有古井,水旺质好,咸谓堪称福地,遂更名福堪。此亦附会之说。

张果屯 明朝以前称庆远乡。该村原有张姓大族,族首张果,德高望重,村人崇敬,张果老人去世后,人们为纪念其德,改村名为张果屯至今。村老相传,未知确否。

杨村 明永乐年间,从山西洪洞县迁来杨姓,首居这里。以后村民渐增,以姓氏取村名杨村。

西邵 村民相传,村西五花营古为营垒,营东设有四哨,该村位于四哨所的西端,故名"西哨"。后演变为西邵。以古兵事名附会,按今音韵臆断,未必正确。

寺庄 该村原有安庆寺,后以寺名命村名,称为安庆寺集。明朝改名安庆寺庄,后改寺庄。

近德固 县人以明初曾在此设社学,取名"近德"之意附会,言古人赞村民和善,近乎道德。"固",坚固之意。愿近乎道德之风永固,故名近德固。

五花营 属西邵乡。唐代河北五镇曾会兵于此,后人因其壁垒,聚居成镇,故名。又考《宣和遗事》,宋徽宗时梁山好汉智取生辰纲案发生于此,时有花姓酒家,或与村名形成有涉。

南清店 属杨村乡,与清丰县接壤。南清店原名清丰店,相传为隋孝子张清丰故里。张清丰家贫,母子相依为命。以卖烧饼度日,清丰每作第一个烧饼不卖,留给母亲吃,人皆称其孝。隋文帝嘉其贤,令其家南迁至大镇以居,故里以宋时划归南乐,时已有以孝子之名命名的清丰县,该村又在二县交界处,取二县名各一字,定名南清店

岳连 属谷金楼乡。明以前为王庄村。明初有一姓岳名连的医生来此定居,行医有方,颇有声望。岳连去世后,人们念其德,改村名为岳连。

操守 属元村镇,原名操刀营。相传来历有二:商朝末年,殷纣王荒淫暴虐,人民怨声载道,纷纷揭竿反抗。约公元前十一世纪中期。周武王率西、南各部落讨伐商纣。军队在今南乐西部进行操练。后人以周军在此操练刀枪,命村名操刀。此其一。南北朝时期,北齐、北周军队在此操练刀枪,最后灭掉了北齐,故名操刀。清朝同治年间,知县认为"操刀"二字不祥,遂改"刀"为"守",意在安守本分。

留胄 属元村镇。传说周武王灭纣以后,凯旋而归,行至此地,认为天下太平,可以刀枪入库,马放南山,下令将士解盔卸甲,将甲胄埋留此地,后人依此取村名留胄。一说北朝时期,宇文周灭齐,遣兵追杀高纬之处。

千佛 属梁村乡。村外原有大寺一座,内塑佛像干尊,俗呼为千佛寺。明初,山西迁来姚张诸姓,因居寺周,渐成村落,遂名千佛村。

吴村 属梁村乡。古名史官村,唐属昌城乡,以村北昌意城上有上古史官仓颉陵庙得名。古籍载仓颉即此地人。明初永乐年间,有吴姓富绅迁此,筑楼房以居,时人称为吴家楼,渐成村名代称,原名遂湮,吴姓人遂改村名为吴楼村。全国解放前后,去楼字,称吴村。