一、企业登记

企业登记是工商行政管理部门对工商企业的开业、停业、合并、转业、迁移和生产经营活动进行监督管理的一项重要行政手段。它对保障企业的合法经营,维护社会经济秩序起着重要作用。1949年,工商科根据平原省人民政府《营业证领取暂行办法》和中南军政委员会《中南区行商管理办法》,第一次对全县工商企业进行登记,并发了营业证。发证的对象是大、中集市有固定地址的坐商,较大的作坊和行商、摊商。新开业者临时申请,临时发证,一般小集市的小商贩均发有牌照证。这次共发证252户,其中坐商220户,行商23户。

第一次发证后,由于工商科对工商业户采取扶植发展政策,私营工商业户逐年增加。1949年为963户,1950年达1882户。全县工商企业(包括国营与公私合营)1950年1746户,到1952年发展到2031户。1953年后,开展"三反、五反"运动和对资本主义工商业进行改造,私营商业户骤减,到1957年完全消失,有的被取缔,有的转为公私合营或合作商业。1958年,对私营工商业的社会主义改造基本完成,县内停止企业登记。

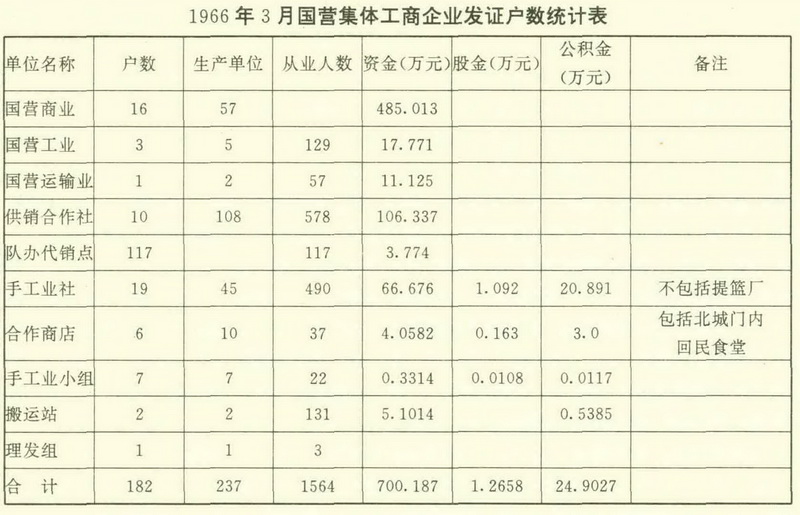

1960年,集市贸易恢复,自发商贩不断增加,私营商业由1959年的73户发展到1961年的718户。1962年,为稳定商业队伍,保护合法经营,取缔非法活动,对无证商贩区别情况进行清理整顿,登记发证从严控制。是年批准发证488人,并根据其经营业务,分别组织了28个合作小组。1963年,对自发商户进行压缩,其原则是,县城多减,农村少减;购买力强的地区少减,购买力弱的地区多减。通过整顿发证,全县自发商户从业人数由1190人减少到670人。1964年,县工商科根据国务院《工商企业登记管理试行办法》制定了《关于工商企业管理工作若干具体规定》经县人民委员会批准签发执行。文件规定:所有工商企业和个体工商业者的经营,都必须悬挂营业执照,全民和集体所有制企业并悬挂牌匾,流动服务者应随身携带证照,以便检查和群众监督。证照一律不准涂改和转让。企业的公章,牌匾必须与标准的企业证照相符。如果企业负责人认为证照名称不恰当,应立即办理变更登记换发新证照。是年,对工商企业登记的情况是:①国营企业13户,经营单位44个,从业人员735人,资金447.8万元,比1963年减少两个木材经营单位,增添交电、书店两个经营单位。②供销合作企业13户,经营单位132个,从业人员643人,资金728.2万元。③合作店(组)7户,经营单位11个,从业人员38人,资金2.35万元。④手工业社、组21户,经营单位27个,从业人员489人,资金30.2万元。⑤个体工业户516户,从业人员726人,资金3.26万元。

1965年,全县有工商业户1145户,从业人员1474人,其中个体商户428户598人;个体手工业户277户373人。1966年8月以前,全县有个体商户330户427人;个体手工业户191户278人。无证商贩约120户,其中收购废品的30人,贩运粮食、疏菜、煤炭的约60人,其他杂行20人。8月底,全部取缔了个体工商业户,由国合商业代替,形成独家经营的局面。

十年动乱期间,中断了工商企业登记。城内仅有国合商业,个体商贩所剩无几。

1977年4月,恢复登记发证工作。1978年,县革命委员会批转工商行政管理局《关于全面开展工商企业登记发证和加强商标注册管理工作的意见》,1979年10月,县革委下达《关于加强工商企业登记发证管理的通知》经有关部门配合,对全县工商企业,社队工副业和个体工商业户进行大普查和工商企业登记。全县共登记发证1934户,其中国营285户,集体1369户,个体180户。

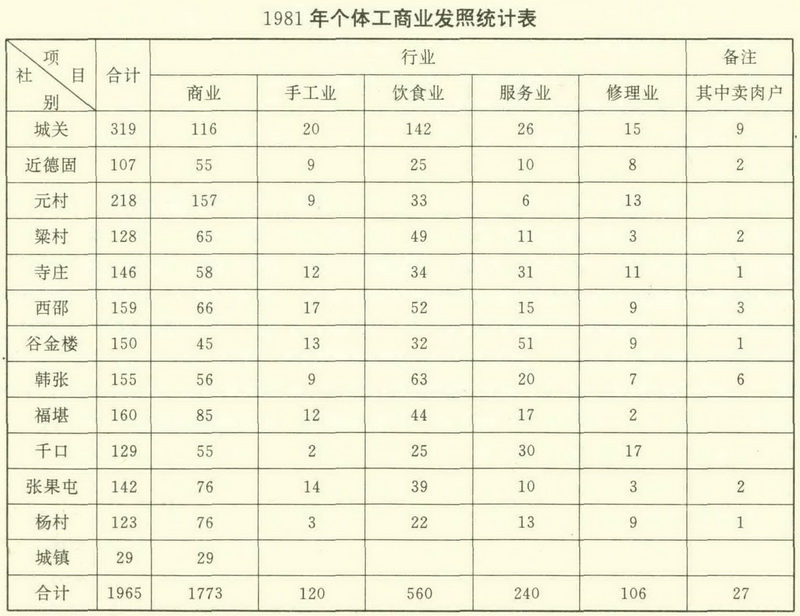

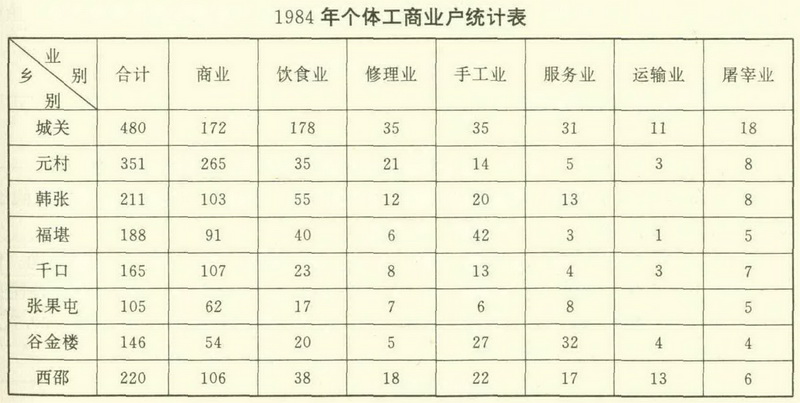

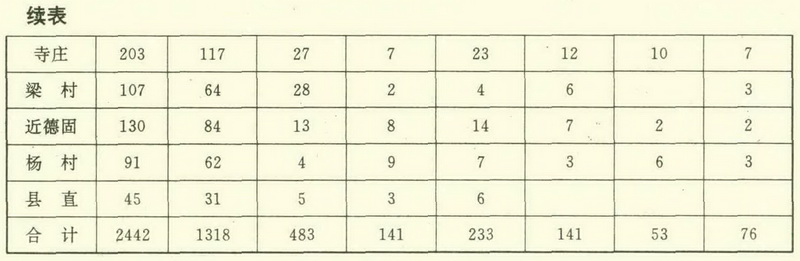

1981年,工商、税务、粮食、县社、医药等12个单位组成"工商交普查办公室",对全县的商业、饮食业、服务业、交通运输业重新进行普查登记,并分门别类建立企业资料档案,建立商交企业"经济户口"。为对企业进行日常监督管理,协助企业改善经营奠定了基础。同年7月,对全县工商企业户换发了营业执照,全县共换发营业执照1970个。1982年,对全县国营、集体、个体商业户进行大检查,换发营业执照2064个。1983年,审批了一批农副产品加工、饮食、交通运输业等工商企业共500户。1984年4月,县政府发布《关于换发工商、企业、个体工商户全国统一营业执照的布告》,全县共换发营业执照2445个,其中全民企业84户,分支机构240个;集体企业345户,分支机构690个;个体工商业1945户。收取执照登记费31641元。

1985年首次对全县117家公司进行了清理整顿。对存在的问题,按国家有关规定分别情况进行处理。公司由117家减少到66家。查处违章违法案例36起。1988年第二次对工商企业进行清理整顿,撤销4个公司,对10个不符合公司条件的降格处理,辞退党政机关干部到公司任职、兼职的19人。查处严重违章违法的公司2家。对保留的46个公司进行重新登记,完善各项规章制度。

1989年7月5日,中华人民共和国企业法人登记管理条例生效实施。根据上级精神,开始对全县企、事业单位进行重新登记,换发全国统一式样的企业法人营业执照。共换发企业法人营业执照210户,营业执照661户,交通运输业执照138户。

1990年整顿商品流通秩序,经过整顿和调查摸底,全县共有批发商业119家。其中:全民性质的56家,占总数的48%;集体性质的43家,占总数的36%;个体性质的20家,占总数的16%。从业人数2439人,其中全民企业的1299人,集体企业1098人,个体经营42人。在经营范围、方式上搞专业批发的36家,综合性批发的2家,批发零售兼营的81家。批发资产总额达2928.99万元。县城内批发网点88个,农村批发网点31个。每个批发企业都填制了"商业批发企业经营资格审查表",凡不符合开办批发企业条件的企业和个人,进行"砍、转、缓、留"处理。即该砍的砍掉,收回营业执照;该转行转行,变更营业执照;新开办的批发企业,该缓批的缓批,不办营业执照;对符合开办批发企业条件的企业该保留的保留,但需完善各项规章制度。企业登记达到正规化、制度化。

二、经济合同管理

合同,即契约,在民间久已流行。较为普遍地有地契、房契、租约、赁约、借约等。

抗日战争期间,晋察冀边区政府颁布《租佃债息条例》,对劳动人民在经济合同方面的经济利益予以法律保护,限制打击了不法商人的活动。

1950年,工商科开展合同签证工作,协助花纱布公司掌握粮棉比价,签定了运输合同。但在合同管理上由业务主管部门自行管理,遇有地区之间、行业之间的合同纠纷,大多由法院处理。1952年9月,基层供销社与县供销合作社签定了第四季度推销合同48份,金额180.7万元;订立供销业务合同24份,金额65.95万元。在工商部门监督下全部履行。

"文化大革命"期间,工商管理机构瘫痪,经济合同公证工作无人问津。

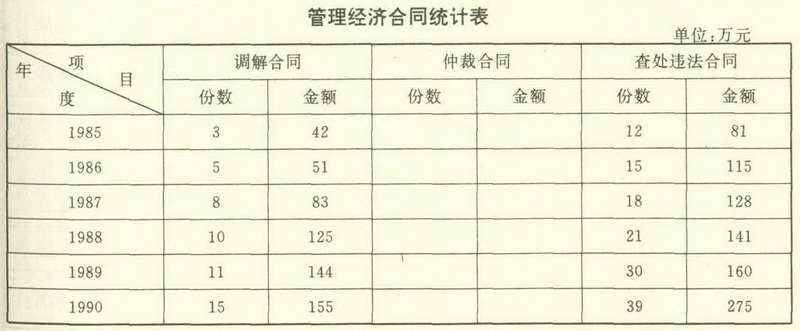

1980年5月,工商局颁发《关于工商、农商企业经济合同基本条款的试行规定》,组织人员调查合同签定与执行情况,对加工合同,购销合同进行签定和调解。1982年12月,工商局设经济合同股。是年,查处违法诈骗合同2起,调解合同2起,监督检查经济合同17份,金额38.4万元。1983年,分别对县直21个企业单位宣讲《经济合同法》,并经常检查指导每个业务单位执行购销合同的情况。1984年建立"南乐县工商行政管理局经济合同仲裁委员会"。同年11月,各基层工商所都配备了"合同管理"专、兼职人员。是年共签定合同14份,金额45.767万元,收取签证费450余元;监督检查经济合同29份,金额83.9142万元;查处违法合同1份,金额1120元。

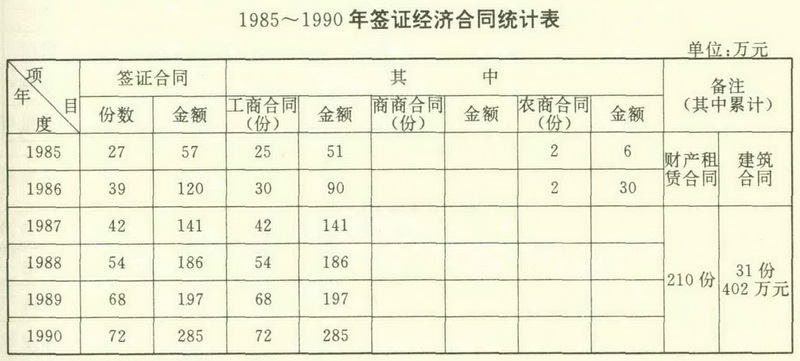

1985年始,实施签订经济合同法人委托制度,共发放《法人授权委托书》1426份。1988年,在合同的签订、签证、调解、仲裁等项管理工作中,确定了"五要一坚持"的原则,即:一要深入调查,认定证据;二要抓争议焦点,顺藤摸瓜,找出是非原因;三要认清争议原则,组织当事人学习《经济合同法》及有关条例,对其适度引导,使其互谅互让,达成协议;四要秉公执法,决不以权压人,感情办案;五要仲裁人员做到耐心细致,深入实际,不凭个人意志办案;一坚持就是坚持回访制度。根据这一原则,查处无效违法合同127份,为国家和企业挽回经济损失1000余万元。

三、商标管理

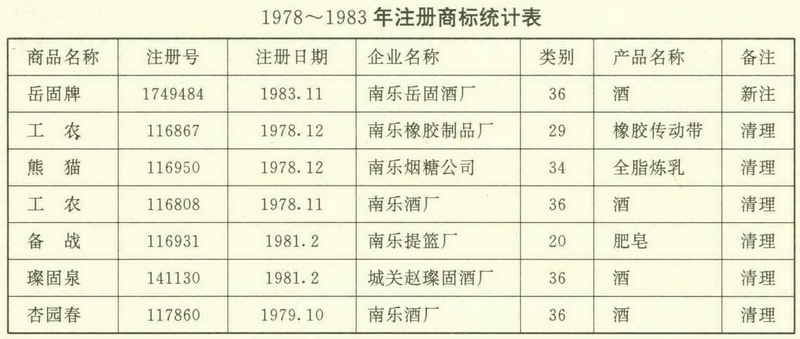

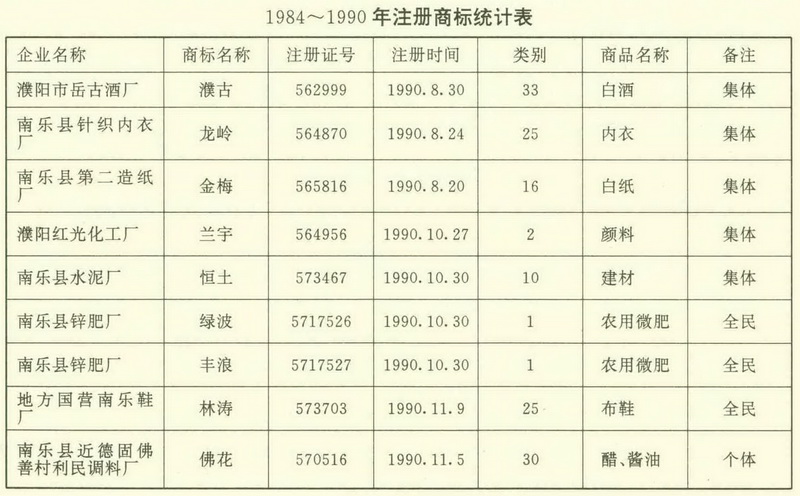

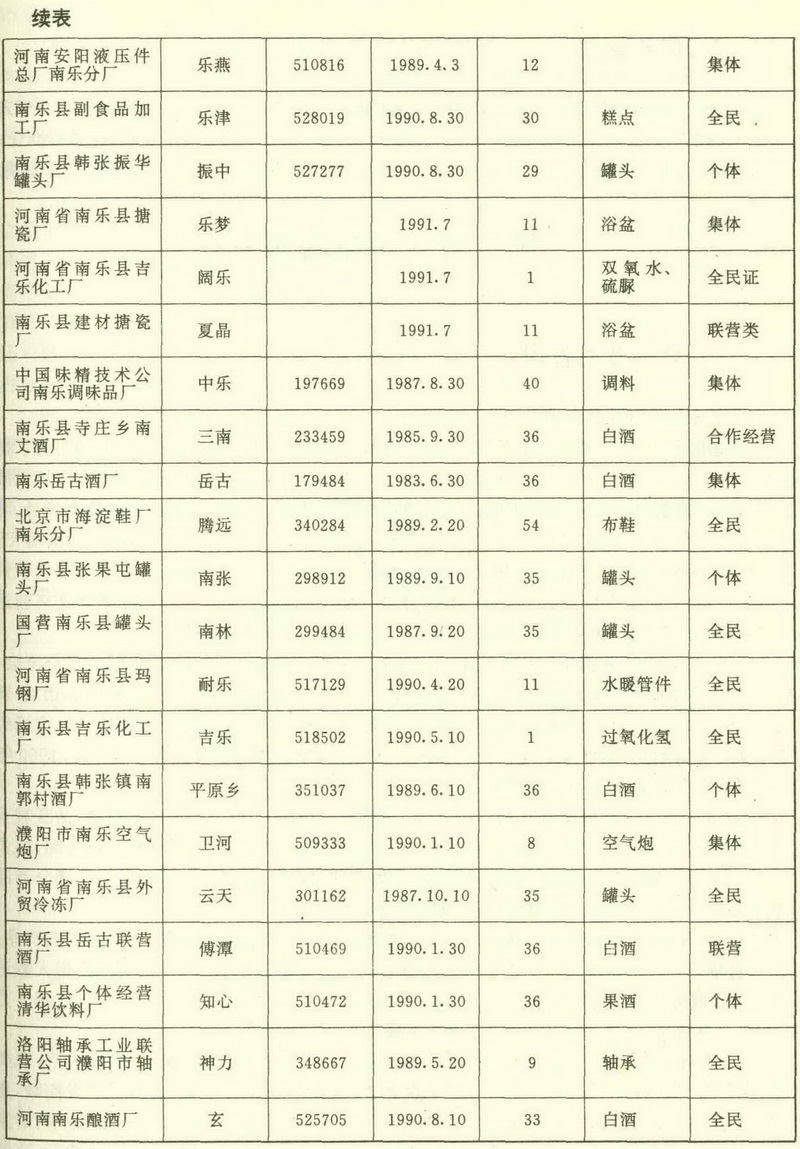

1954年3月9日,中央工商行政管理局颁发《商标注册暂行条例》和《未注册商标管理办发》后,南乐商标注册工作开始。由于当时南乐县工业基础薄弱,定型产品较少,长时期商标管理工作无专人负责。1978年办理了第一批商标注册,至1991年底,共办理商标注册30户,其中全民12户,集体10户,合作、联营3户,个体5户。为加强商标印制管理,1990年3月4日,河南省政府颁布了"商标印制管理办法",没有许可证一律不得印制商标。南乐印刷厂、塑料厂办理了"商标印制许可证"。从此结束了商标印制混乱局面。

四、广告管理

1988年,工商局根据国务院发布的"广告管理条例22条"和国家工商局发布的"广告管理条例实施细则",为县广播站办理了广告"许可证"。同时对户外广告加强了管理,在县城设立4个广告园地,方便广告宣传。对广告经营单位,规定统一使用市统一印制的广告经营收费发票。