民国年间,全县总耕地面积为小地(每亩240平方步)734203亩折合大地(每亩小地合0.4613大地)338965亩。每亩大地纳田赋银0.96两上交国家,另征60文附加税,归地方财政。民国3年(1914)年,田赋征银改为银元,每两银折银元2.3元。民国11年(1922年)地方附税改征0.57元,后增至1.2元。民国22年(1933年),大名县香李庄村来归,拨来大地106.74亩。全县总计耕地面积238,803亩,计征收银元76,217元,每亩附加地方款O.7元,总计征收银元129,568.9元。

1940年3月,共产党领导的抗日民主政府建立,始在解放区征收农业税,当时为"收公粮"。人民政府把公粮任务分派到村,各村以各户的原有地亩数,按亩平均摊派,实行"统一累进税"。其计算方法是根据每人平均土地确定,每人扣除1亩免征点,不计负担,第2亩不加累进,第3亩累加1分,土地多者直累加到20亩为止。

农业累进税在共产党领导下的抗日根据地施行,是特定的历史条件下产生的。当时,抗日战争处于紧要关头,民族利益高于一切。为团结各阶层共同抗日,采取"有钱出钱,有力出力,钱多多出,钱少少出"的原则,以达到合理负担。

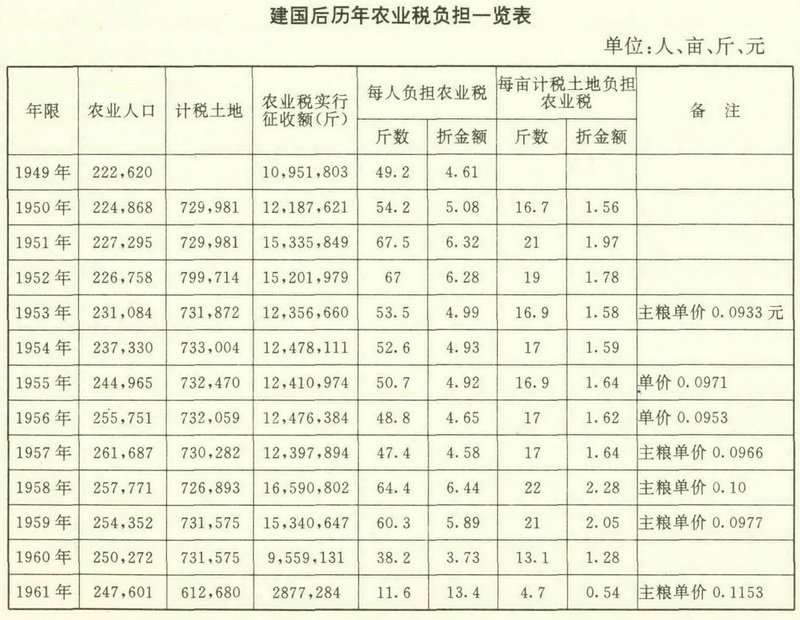

1948年12月25日,华北人民政府颁发"华北区农业税暂行税则。"是时,全县已进行了土地改革,农村的土地制度和经济状况起了重大变化。新税制征税原则:(一)将耕地定"标准亩",凡常年产量(以谷为准)达10市斗的土地,每市亩作为一个"标准亩",超过或不足10市斗者,每市斗按"标准亩"的1分土地计算。同等土地因勤劳耕作,收获量超过应产量者,超过部分不多计征;收获量不足应产量者,不足部分也不少征。(二)所有农业人口,不分男女老幼,均扣除1个"标准亩"的免征点免交农业税。鳏、寡、孤、独、无劳动力,家庭贫困,生活艰难者及革命军人、残废军人、革命职员家属、烈士家属生活困难者,申请县政府批准后,免征点还可提高。(三)革命军人、职员及烈属,均在本人家中扣除1个标准亩的免征点。(四)牛、驴每头扣除一个标准亩十分之四;骡、马每头扣除标准亩的十分之七。(五)除去各项扣除外,余者定为"负担亩"。每1负担亩每年征细粮22斤(夏以小麦,秋以小米),地方附加5斤,分夏、秋两季征收。夏季预征,秋季统算,多退少补。无夏粮作物地区,秋季一次征收。(六)各农户诸项详实数字(指折算标准亩、人、畜扣除数及负担亩),经村农业税调查评议委员会调查评议后定案。(七)计算方法:1标准亩=1市石谷(10市斗);总标准亩=自然亩×每亩常年产量÷10市斗谷,负担亩=总标准-应扣免征点-牲口消耗;应交纳细粮=负担亩×27市斤。此税则具有发展生产,保障供给,公平合理,负担固定,明白好算五大优点,实施后深受人民的拥护。

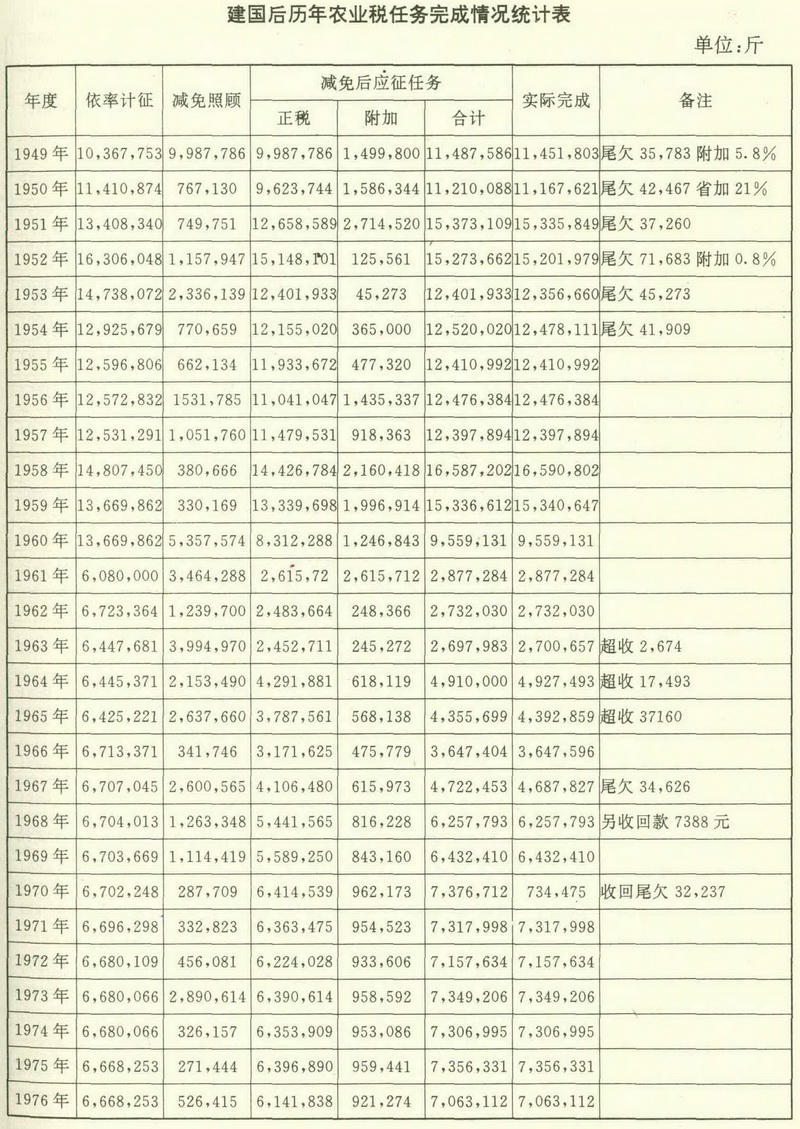

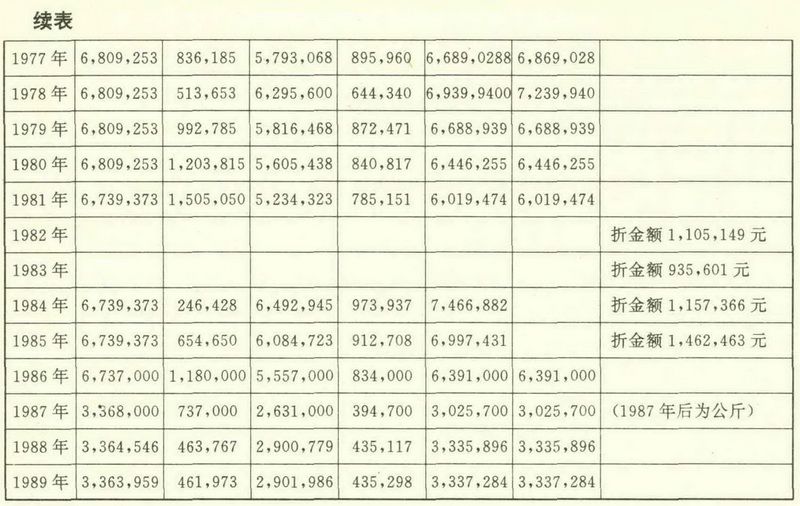

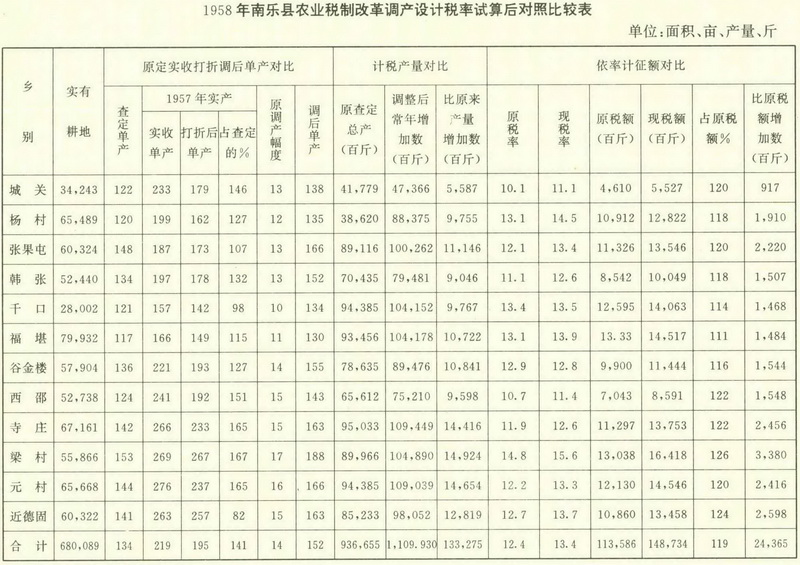

1950年春天,县、区成立丈量土地委员会,并抽出大批干部进行这一工作,澄清了土地数,填发了土地证,保证了地权,使全县农业税征制度更加完善。1951年,农业税的交纳,按照核定的田亩产量与国家税率负担,并根据受灾程度,切实以法减免。做到"应征必征,应减必减,应免必免。"县行税率是:每负担亩,全年20斤小米。灾歉减免标准是:歉收二成以上,分别减免20%到全部减免不等;歉收二成以下者,不予减免。1952年,根据政务院《关于1952年农业税收工作的指示》,贯彻执行"种多少田,应产多少粮食,依率计征,依法减免,增产不增税"的农业税负担政策。县、区、村逐级成立查田委员会,共查出黑田4万亩。根据全县土质不同分为6类。按土质优劣,产量高低分为10等。最高亩产粮食定为2.03石,最低为0.5石。1956年,全县实现农业合作化,农业经济结构发生了重大变化,原来的农业税征收办法已和农业形势的发展不相适应。因此,农业税征收作了相应调整。对合作社采取以社为单位,先征后购的办法。1958年,农业税的征收由累进税制改为对农业合作社征收不同税率的比例税制。新的税制执行后,南乐农业税率由原来的12.81%上升为13.4%,低于全国税率(15.5%)和河南省税率(15%)。当时,农业税虽有提高,由于农业收入的增长,并未加重农民的负担。

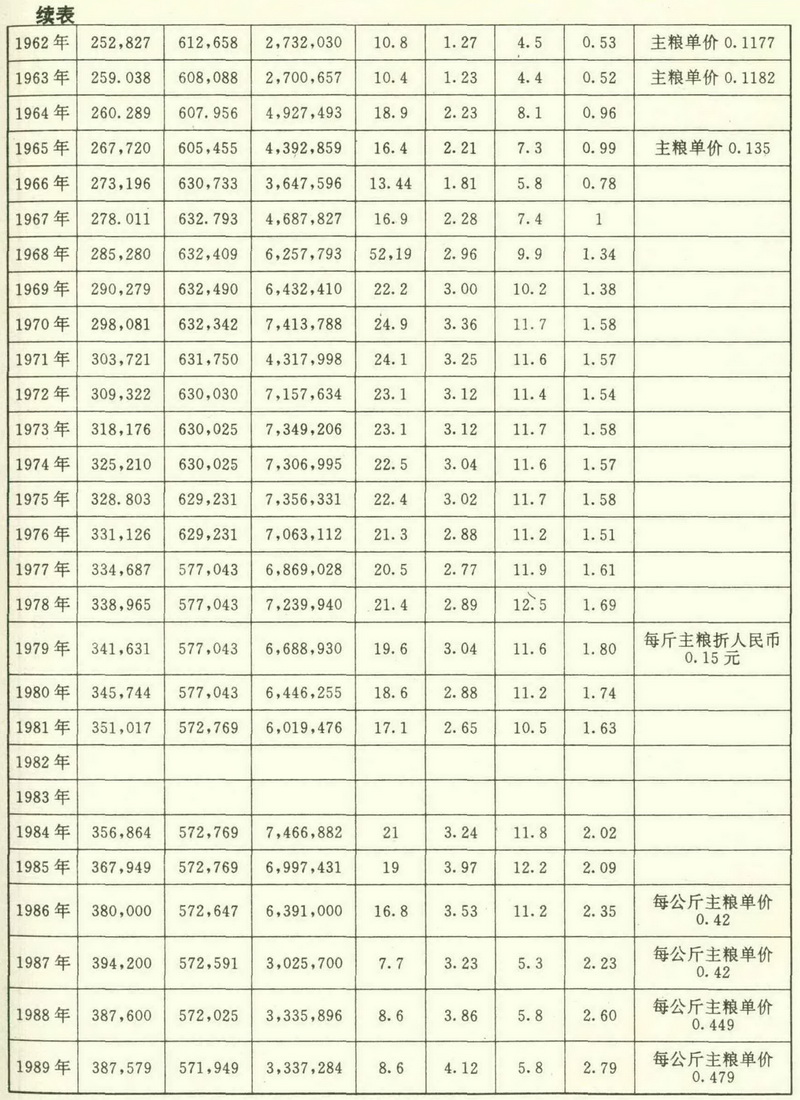

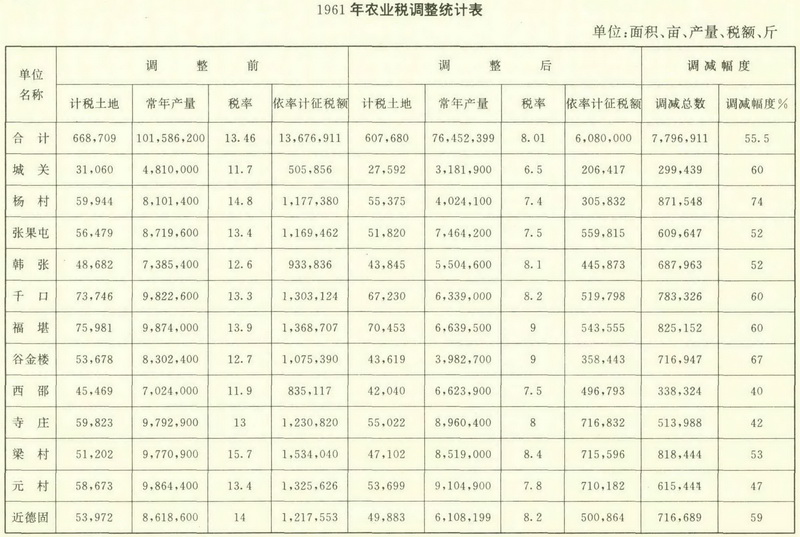

1959~1961年,由于遭受严重的自然灾害,加之浮夸风、瞎指挥等人为的因素,农业生产遭到严重破坏,人民生活降到建国以来最低水平。农业税征收困难。1960年全县农业税减免额为535754斤,占依率计征任务的39.2%。1961年,农业税下调55%,农业税率由原来的13.5%减为8%。1962年,根据中共中央"农村人民公社工作条例修改草案"的规定,对社员的自留地和开荒生产的农产品不算入集体分配的产量和集体分配的口粮以内,免征农业税。1963年,洪水为害,农田被淹,全县绝大部分生产队减免农业税。1964年,国务院发出《关于增加农业附加税解决农村社会主义教育经费的通知》,农业税附加由原来的10%改为15%。其中,上解省4%,地区3%,县留5%,公社留3%。"文化大革命"中,农业税收仍以生产队为单位,以产量高低为依据计征。

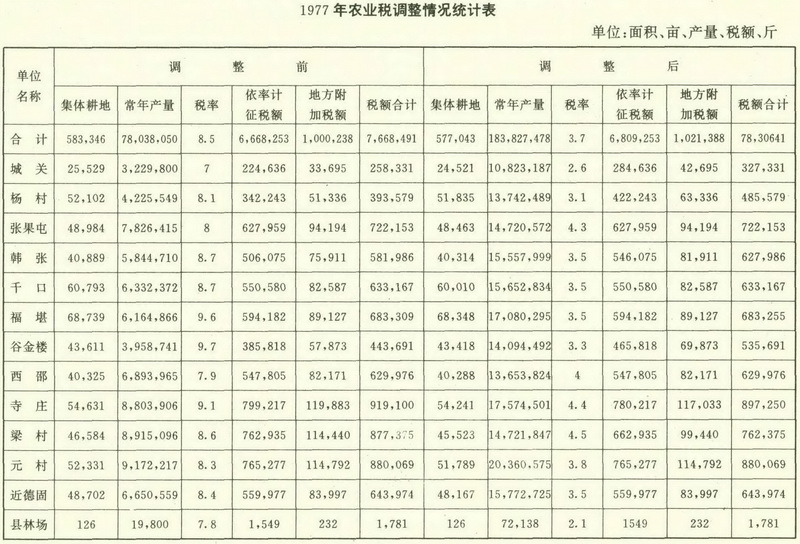

1977年,为进一步落实"合理负担,藏粮于民"的政策,根据社队之间税收负担出现畸轻畸重的现象,农业税进行调整。全县调增调减的生产队占51.1%;调增调减税额的幅度为10%。调整后,农业税计税土地由1976年的629231亩减为577043亩;税率由1976年的8.5%降为3.7%。依率计征有所上升。1979年始,对贫困队实行农业税起征点减免政策。起征点标准:以生产队为计算单位,全年每人平均口粮300斤以下和收入分配金额(不包括工业收入,下同)45元以下的生产队为农业税免征队;全年每人平均超过上述其中一项者为农业税减征队。农业税起征点的计算:口粮以1976年至1978年3年平均的集体粮食总产量,扣除种子、饲料和生产粮,下余部分按人口平均分配,即为农业税起征点的口粮标准。

1981年后,全县绝大部分村镇实行不同形式的农业生产责任制。农业税征办法也相应改变。根据各户、组承包的土地,产量情况,将农业税任务落实到组和户。依率计征。依法减免的政策仍然不变。

1985年,农业税由征粮为主改为按粮食"倒三七"比例价折征代金。