一、历史区划

隋朝以前,南乐县地名仅知昌意城、乐昌、昌州、昌乐、平邑。

唐至元朝末年,县以下设乡、里、村(庄、屯、疃、铺)。

已知唐代的乡有:驯翟乡,在今县西元村一带;昌城乡,在今宋庄、吴村一带;临繁乡,在今县西北翟村铺一带;礼行乡,在今曹八屯一带。

已知唐代的村庄有:元村、梁村、平邑、乐博村(今湮)、曹八娘瞳、娄家营等。

已知宋代的乡村有:贤相乡,在今平邑一带(据宋太平兴国8年逯氏墓砖);贤相乡,在今元村镇一带(据宋元丰3年陈氏新妇墓砖);有五花营村。

明初,县下建制为乡,全县有35乡:丹桂、务本、好礼、永丰、移风、和乐、孝义(今孟郭一带),敬忠、孝行(今元村镇一带)、美化(今阎李谷金楼村一带)、晋贤(今梁村乡邵庄一带)、崇德、乐安(今小北张、南丈一带)、清平(今西邵、崇疃一带)、嘉善、永安、淳美、人和、兴远、福宁、长泰(今利固一带)、仁义、礼智、温良、恭俭、道德、齐礼、从化、顺义、庆远、安仁、归宁、新兴、阜民。

明朝改乡为里,初设42里,后改35里,各里名称与各乡名称相同。嘉靖年间,南乐知县李朝列省去新兴、阜民两里,存33里。明代村名与今大同,仅部分村庄稍异。

清朝改里为社。清初全境分54社,清末缩至52社,辖252村。

民国18年(1929年)废社建乡。全境划分252乡,辖361村。同年,在乡的建制上增设区的建制,全境分5个区:一区驻韩张,二区驻大清。以上两区辖县东部。四区驻城内,五区驻西邵,以上两区辖县中部、南部和北部。三区驻元村,辖县西部。

民国23年(1934年),区划调整,原四、五两区并为一区,原一、二区并为二区,三区同前,全县共分3个区。

民国37年(1948年),全县改设10个区:一区驻烟庄,二区驻陈村,三区驻福堪,四区驻谷金楼,五区驻张浮丘,六区驻近德固,七区驻邵庄,八区驻元村集,九区驻韩张,十区驻城内西街。

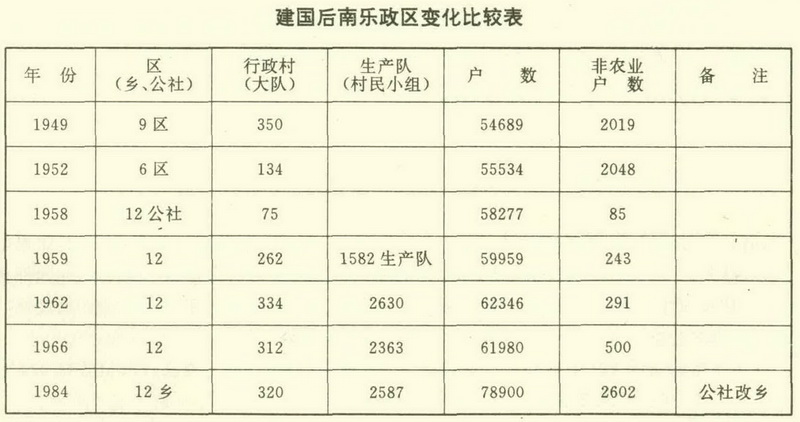

中华人民共和国成立后,全境分设6个区:一区驻城关,二区驻韩张,三区驻福堪,四区驻谷金楼,五区驻张浮丘,六区驻近德固,共辖83乡,134个行政村,357个自然村。1955年,区以下由83乡并为34乡。

1956年,乡镇取代了区的建制,全县划分12个乡镇:吴村乡,驻吴村集。张果屯乡,驻张果屯。韩张乡,驻韩张。干口乡、驻千口。福堪乡,驻福堪集。谷金楼乡,驻谷金楼集。西邵乡,驻西邵集。寺庄乡,驻东寺庄。梁村乡,驻梁村。元村乡,驻元村集。近德固乡,驻近德固。城关镇,驻南乐县城。

1958年,人民公社取代了乡的建制,全县设12个人民公社,公社机关驻地除杨村公社由吴村迁驻仝、史、睢、李四杨村之间,梁村公社由梁村迁驻梁村铺外,余者未变。

人民公社以下建制为大队、生产队。全县12个人民公社,共辖314个大队,2228个生产队。

二、现行区划

1984年,撤销人民公社建制,全县设12个乡(镇):杨村乡,驻杨村。张果屯乡,驻张果屯。千口乡,驻千口。福堪乡,驻福堪。韩张乡,驻韩张。谷金楼乡,驻谷金楼集。西邵乡,驻西邵集。寺庄乡,驻东寺庄。梁村乡,驻梁村铺。元村乡,驻元村集。近德固乡,驻佛善村南。城关镇,驻南乐城关镇文化路。

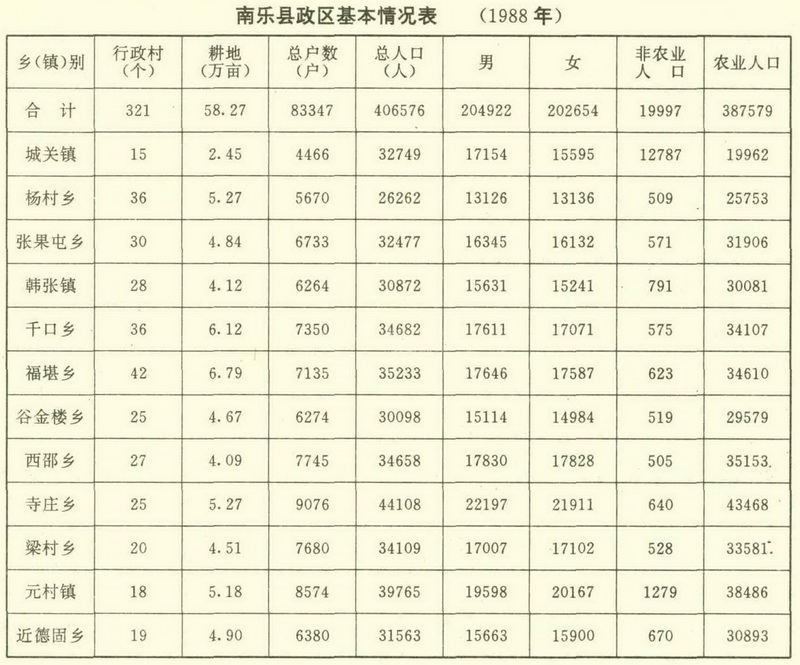

各乡镇辖域与原人民公社相同。乡镇以下设行政村、村民小组。全县计有行政村321个,自然村403个,村民小组2587个。

1986年12月10日,元村、韩张两乡改镇,全县政区由原来的1l乡1镇,改为9乡3镇。