公费医疗制度是建国后的新事物。30多年来的实践证明,对保障国家工作人员的健康,发挥了突出的作用。尤其在50年代初期开始实施公费医疗时,在中、小学教师和低工资的职工当中,影响极大。使他们从长期以来所受的治病求医高经济负担的压力下解放出来,深感社会主义制度的优越。

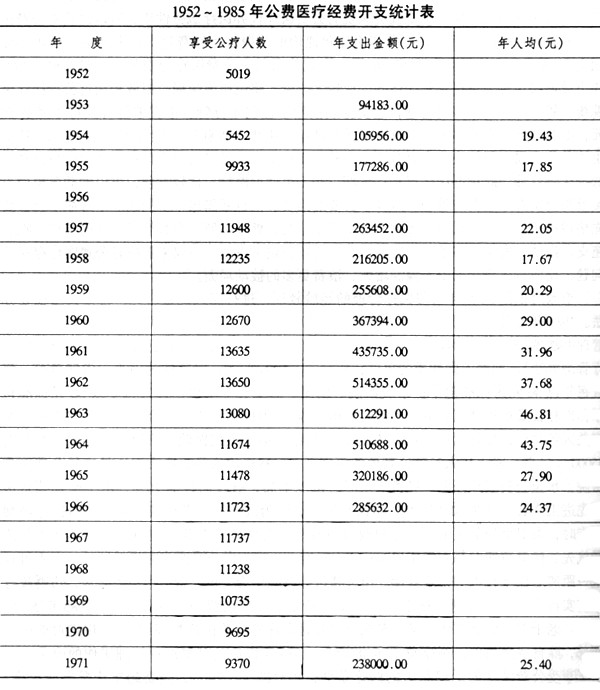

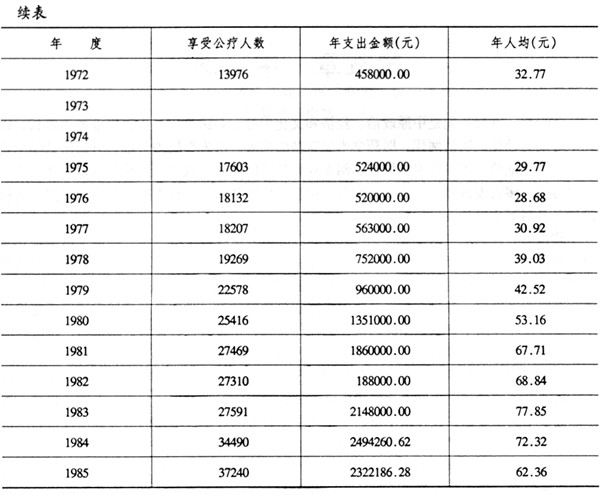

1948年10月开封解放后,市政府曾在4个区组建卫生所,对市民治病实行保本服务,对军烈属免费医疗。军队干部和政府工作人员医疗费用由机关单位报销。1951年组建干部诊疗所,为干部就诊服务。1952年6月27日政务院颁布《关于国家工作人员实施公费医疗预防的指示》后,开封市人民政府组建开封市公费医疗预防管理委员会,并组织有关医院承担医疗任务。是年10月将原市直机关门诊部改组为市公费医疗第二门诊部,并将集体所有制的第一、二、六联合医院由市政府作价接收,组成第一、三、四公费医疗门诊部。从9月21日起开始实行公费医疗门诊,10月1日起在市属医院接受公费医疗住院治疗。当年12月底对全市公费医疗开支结算,市财政局共拨经费29997元,开支29514.79元。节余482.21元。1953年在北土街新建市公费医疗门诊部标准门诊大楼。建筑面积2000平方米,投资22万元。基建完工后,重新调整公费医疗管理体制,将南关第一公费医疗门诊部交开封市工人医院,委托该院承担南关区公费医疗任务。其他公费医疗门诊部全撤销,以公费医疗第二门诊部为基础,在北土街成立全市统一的公费医疗门诊部,并设观察床20张。1954年8月,换发公费医疗证,领证人员共6981人。

在国民经济三年困难时期,干部、职工,尤其中小学教师患病人数剧增,不少需要住院治疗。因公费医疗门诊部不能满足实际需要,经市委研究决定于1959年撤销市公费医疗门诊部,全市公费医疗任务交市人民医院和职工医院代诊。解决了门诊进而住院治病的转诊问题,方便了享受公费医疗的干部、职工。但采用此种办法后,经费超支过多,1963年一季度,按标准财政对市人民医院拨款26000元,实际开支59986元。故此市委于1964年4月决定重新恢复市公费医疗门诊部。

为加强对公费医疗的管理,尽可能满足就诊医病需要,减少浪费,市卫生局、市财政局向市委作了《关于改进公费医疗工作的报告》。提出享受公费医疗的干部、职工,在就诊时,不准指名要药,不准私自在市场购药。医务人员不准开人情处方,不准非诊断医生开处方,不准乱用贵重药品和补养药品,不准医务人员给自己开处方(即"六不准"规定)。同时在市卫生局设公费医疗管理科,编制3人,每年实行一次公费医疗证验证工作。杜绝非享受公费医疗人员享受公费医疗。1965年公费医疗经费相对稳定,超支款额大幅度下降。是年参照北京等地方法,对公费医疗就诊收取挂号费。

"文化大革命"期间,在运动冲击下,住院治疗减少,医疗经费基本处于略有超支的状态。1977年全市调整医院建制,将市公费医疗门诊部改组为市第四人民医院。公费医疗业务交四院兼办。经过两年实践,证明此决策是大失误,不仅造成公费医疗管理混乱,服务质量下降。且使经费开支失去控制。1979年全年超支259700元。为扭转被动局面,是年又将第四人民医院改组为开封市公费医疗医院,医护人员增加到300人,病床150张,成为专为公费医疗服务的综合医院。由于未认真落实管理措施,单纯改变医院名称,形成名为公费医疗医院,实质仍是社会医院为公费医疗代办医疗服务性质,所以医院对公费医疗仍有盈利观点。因而使1977年以来逐年递增的公费医疗经费超支并未解决。1981年度超支71万元,人均年支出达67.92元,出现建国以来公费医疗经费超支的最高峰。1982年市政府决定对公费医疗管理体制采取较大改变,将由市卫生局、财政局通过公费医疗医院统一管理改变为按部门管理,经费分别拨给单位包干分管。市直单位每人每年经费50元,如有超支,合理部分经审查后可适当补贴。中央、省驻汴单位每人每年40元,超支由该单位直属上级解决,市财政不予弥补。实行单位分管经费包干以后,各单位可以自行选择医院就诊。此种办法优点是:干部、职工可就近医病,比较方便,可以调动各单位直接参与公费医疗经费的管理,减少不必要的浪费。但也暴露出不少问题。干部职工就诊要先垫付医药费,不少人垫付无款。且单位报销时,繁琐不便。少数管理过严的单位,唯恐超支,报销时发生许多矛盾。普遍反映实行单位包干以后,不仅未解决好公费医疗存在的问题,反而造成管理松懈、漏洞增大、浪费更多的被动局面。

市政府根据30余年公费医疗管理的经验教训,进行深入调查研究,希望找出稳妥办法。1983年2月17日,河南省人民政府批转省卫生厅、财政厅《关于改进我省公费医疗管理办法的报告》后,经过近一年的准备,于1984年10月公布执行新的《开封市公费医疗管理办法》。即按不同性质的单位,实行三类管理形式,对驻汴的中央、省属单位,每人每年以40元为标准包干;市属医院、剧团、总工会等单位,每人每年以50元标准包干;市驻县及边远郊区的单位,每人每年以60元为标准包干。节余归已,超支不补。对南关区各单位,按每人每年60元标准,承包给市第三人民医院,市财政每年给医院补助45000元经费。除上述人员外,其他各单位享受公费医疗人员,由市卫生局恢复公费医疗医院,承担公费医疗任务。经费节余时,市卫生局、财政局各抽10%,用于奖励公费医疗先进工作者。其余80%留给公费医疗医院,作为改善工作条件或奖金。公费医疗经费超支时。由卫生局负担10%,市财政负担60%,公费医疗医院负担30%。对离休人员给予优先、优厚待遇,每人每年以300元为标准,除在指定公费医疗医院就诊外,个人可自选一距离居住地较近的医院就诊。市公费医疗医院作为全市公费医疗服务基地,市财政对该院实行全额供给待遇,核定正常开支经费定额,节余留用,超支不补。1985年5月,为作好老干部的保健工作,又公布执行《开封市优先公费医疗管理细则》,规定对离休老干部,除自费药品外,医疗费用实报实销。1984年以后的公费医疗管理工作的改革,改善了享受公费医疗的干部职工的医疗条件,相对减少了浪费,经费超支状况有所改变。1984年人均支出72.32元,1985年人均支出下降为62.36元。

开封市自1952年实施公费医疗,到1985年,历年均处于经费超支状态,有时大大超过国家预算标准,给市财政造成很大困难。超支原因比较复杂,一是干部、职工队伍年龄逐年老化,患病人数增多;二是药品结构发展很快,新药年年进入市场,且比常规药品价高;三是医疗检查诊断手段的更新,费用较高;四是管理工作跟不上,时紧时松;五是国家未及时调整经费预算标准。总之,实行由国家包起来的医疗制度,超越了当前社会环境的现实。管理工作的漏洞,必然造成部分干部对药品的浪费。有时甚至出现农村小贩进城收购家庭存放的剩余药品。还有一人享受公费医疗,全家用药的现象。自1983年开始试行公费医疗的改革,现已有了初步效益。但根本问题尚未解决,有待在改革中继续完善。