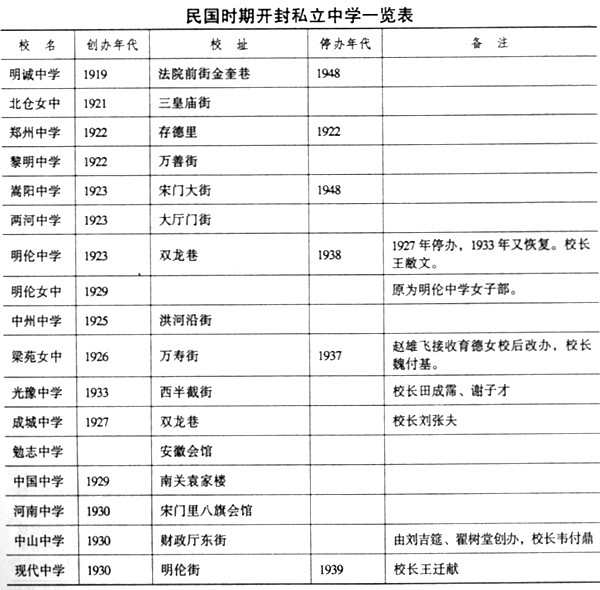

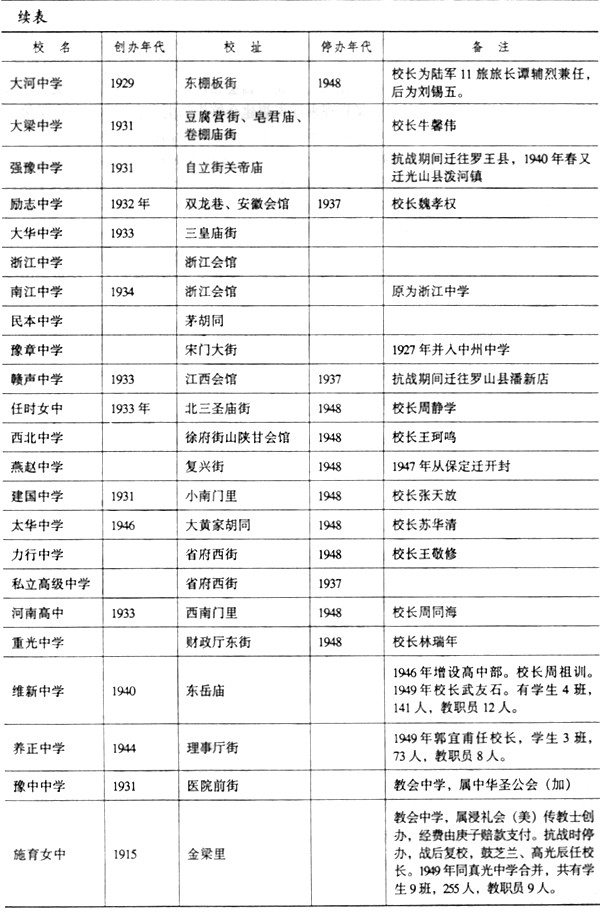

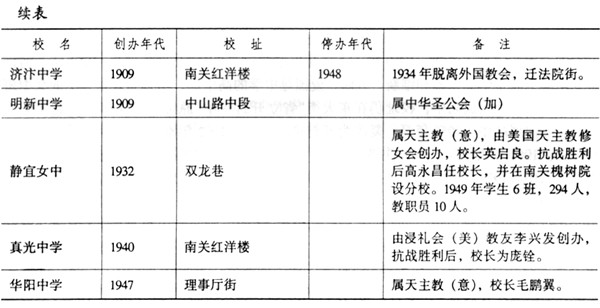

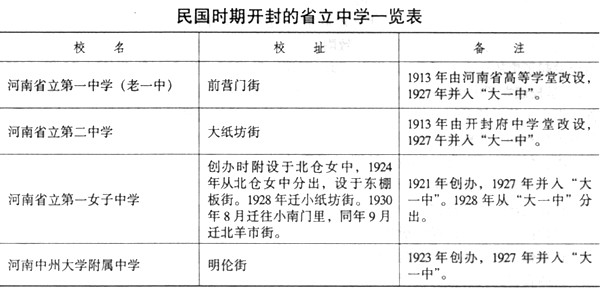

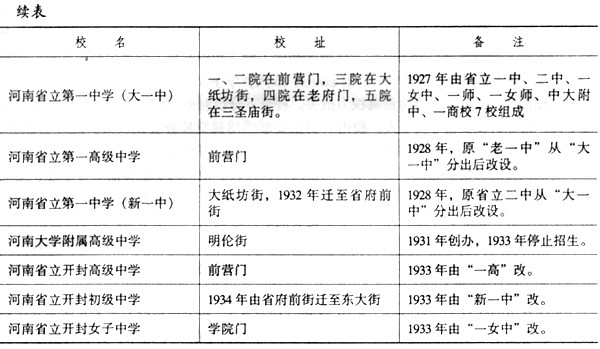

民国初年,学堂一律改称学校,并提出"中学校以完成普通教育,造成健全国民为宗旨"。民国2年(1913年),撤销河南高等学堂,改设河南省立第一中学校(俗称老一中),同时命名开封府中学堂为河南省立第二中学校。中州公学等4所私立中学亦先后停办或合并。之后私立中学发展很快,8年(1919年)私立明诚中学创办;10年(1921年)私立河南省立第一女子中学(北仓女中前身)创办;接着黎明、嵩阳、两河、明伦、中州等私立中学相继创办。至16年(1927年),私立中学已有10所之多。同期河南省立第一女子中学、中州大学附属中学亦陆续创办。但这些学校多属初级,规模亦较小。16年(1927年),根据《河南省教育行政大纲》将设于开封的省立一中、二中、一女中、中州大学附中、第一师范、第一女师和第一商业学校等合并成立有四部五院,学生3000多人的河南省立第一中学(俗称大一中),次年又依照《全国教育会议决议案》中学、师范、男生、女生分校设立的规定,"大一中"解体,划分为省立第一高级中学、第一中学(俗称新一中)、第一女子中学、第一师范、第一女子师范等5校。而后,开封教育进入相对稳定时期。此间,私立中学又有较大发展,截至抗战前又创建25所,连同先前的10所和此后到解放前创设的6所,总共开封的私立中学有41所。这些学校,虽然历史有长有短,规模有大有小,管理也不尽相同,但对于开封教育各有其不同的作用。其中北仓、黎明、两河、济汴4校曾享誉省内外。22年(1933年),南京教育部令,将中学以所在地命名,河南省立第一高级中学、第一中学、第一女子中学,遂分别改为省立开封高中、开封初中、开封女中。抗战期间,开封这3所中学和一些私立中学先后迁往豫西南,茹苦含辛,不辍弦歌。民国34年(1945年)后,陆续回汴在原址续办。至37年(1948年)开封解放前夕,省垣计有省立中学3所,私立中学14所。这些学校奉教育厅命南迁江苏、江西、浙江一带。江南解放后,许多师生参加人民解放军,余返河南。

一、省立中学

河南省立开封高级中学 民国元年(1912年),在河南省高等学堂内设中学班两班,次年高等学堂停办,河南省立第一中学校创立(俗称"老一中"),校长先后由时经训、顾赞廷、关葆谦、张森祯、吴静庵、王警宇、陈泮岭担任。民国16年(1927年),省教育厅把省垣7所中等学校合并改组为一所大规模的河南省立第一中学校(俗称"大一中"),"老一中"为"大一中"一院。次年,"大一中"解体,原"老一中"改称河南省立第一高级中学校。同年添办商科,设实习银行及商店,招生4班,学制3年。19年(1930年),此校发生驱逐校长宋恒忠学潮。22年(1933年),奉教育部令改称为河南省立开封高级中学校(俗称"开高")。次年,学校取消文、理分科,设普通科。24年(1935年)12月,开高学生参加了震动全国的开封学生卧轨请愿运动,以响应北京"一二·九"学生爱国运动。26年(1937年)抗日战争爆发,开高先后迁至镇平石佛寺、内乡夏馆及陕西宝鸡观音寺。35年(1946年),迁回开封前营门街原校址。1949年,人民政府派徐干青为校长。是年学校有教职员42人,学生14班,622人。

学校规定,教员每周授课达18节者为专任,不足者为兼任。专任教员月薪160银元,兼任教员每授课1节,支薪8银元。民国23年(1934年),全校教员39人,计专任21人,兼任12人,职员兼课者6人。教员学历,计北京大学毕业者19人,国内其他大学毕业者9人,国外大学毕业者1人,高等师范科毕业者2人,专科学校毕业者7人,具有精练技能者1人,这些教员分别编入各该学科教学研究会。是年学生共计18个班,每班平均30人左右。

学校课程设置,因文、理、商3科之不同而各有侧重。公民、国文、数学、英文、体育列为必修课。各年级授课时数也不尽一致。学生作业除规定国文、英文每两周各作文一次外,每期还要在课外用国文或英文至少作文6次,否则,其学期成绩以不及格论。数学有演草,物理、化学、簿记、会计也均有习题,理化实验课各有实习报告。商科学生还有簿记实习、打字实习、商店与银行实习。此外,还规定各级学生每学期课外必须精读国学名著3种,并须作读书札记;读英文参考书3种,也须附有练习。此两项课外作业,须每月交教师评阅1次,其成绩各占平时作文的一半。同时,学校设有图书馆、阅览室,以养成学生自修之习惯。设有学生自习室,室中设有桌案,以备学生自习,增进学习效率。

体育课程除军事训练外,一、二年级每周授正课1小时,三年级无正课,每周举行课外活动两小时。全校学生每日早操或课间操20分钟。学校有篮球场4处,排球场5处,国术场1处,并设体育部,掌管体育事宜。每年举行全校运动会1次,每学期分别举行各种球类班级联赛。平时,由学生自治会组织班级和学校的各类球队、田径队进行比赛练习,国术社的活动统由体育部分配场地与时间。比赛的部分奖品,由本校职教员馈赠,因而,学校运动场上每天都十分活跃。

卫生方面,学校设有浴池、诊视室及调养室。中西医师每日轮流到校应诊。每年春季种牛痘1次,每学期全体学生检查身体1次,每周检查学生自习室、寝室、厨房、膳堂及厕所卫生1次,并于各处按期撒放石灰及消毒药水。遇有学生患病,即令迁入调养室医治。以上事宜统由校卫生委员会负责办理。

学校有定期刊物两种,一是《校刊》,以报道学校行政、教学情况为主;一是《高中学生》,以发表学生研究成果及译文为主。其他或班级,或学科,以及同学相约,均可在校内出版各种刊物和壁报。

升学与就业指导方面,学校设有升学就业指导委员会及职业介绍部。在就业上,则一方面教育学生在职业上之服务道德与实用技能,一方面向政府及公私企业团体推荐介绍,以谋出路。

学校聘请教师的标准是学识渊博,为学生所拥护。对于这样的教师,学校礼遇有加,重金相酬。否则,一概不用。教材数、理、化各科一般选用英文原本,并照课本要点,尽量开全实验课;文、史、地各科或用文选或编讲义,或增删教科书,全由教师作主。即使是部颁中学课程标准,也只作为教师参考之用,并不完全照搬。

该校学生课业负担重,考核成绩认真,普通科一二年级开必修课34节至40节,还有少量的选修课。高三则减少必修课,增加选修课,商科开课更为繁重。这些课较当局规定是有增无减。只要属教师布置的作业,学生必须按时完成,并且计算成绩,进行考核。学校极其认真地按考核成绩办理学生升留级和休、退学事宜。学校规定:学生不及60分的学科占学期授课满10学时,或不及40分的学科满7学时者退学。所以一个学年,国文、英文、数学任何一科不及格,即需退学,不许留级。并且平时考试,全是突然袭击式,考场纪律森严,评卷严格,计及半分。民国22年(1933年),文、理、商三科学生,一年级6个班共221人,升级者145人;二年级6个班216人,升级者148人。共计病故4人,退学23人,留级17人,休学94人。不能升级学生高达30%左右。对此情况,学校仍不减轻学生负担,而只是重视体育和办好伙食。于是社会上有"河大的楼,开高的饭"之谣。

该校对学生管理严格,一丝不苟,新生入学一律凭考分,需三榜定案。民国22年(1933年)夏,报考学生1358人。经过初试,普通科取254人,商科取100人。又经复试英文,再经口试,结果普通科取157人,商科取76人。同时,榜示少量备取生。一切事宜均公开进行。一旦发现舞弊行为,立即追究本源,从严惩处,全无人情可言。学校规定,学生的一切课内外活动,皆先行点名。学生不参加活动,必须事先请假,获准后方可离校。否则,以旷课论处。旷课1小时作为长假(请假1日以上),9小时扣分,短假(1日以内)作长假3小时扣分。在一学期内,长假时数超过某学科授课时数1/3者,即令其退学。早晚自习及各项集合,请假6次者,扣操行分1分。无故缺席者,以旷课论。这等繁杂的统计工作,学校由专人组织统计。

该校提倡创新精神,不墨守成规。在教务主任和训育主任之上设指导主任(或称教导主任)一职,教务主任和训育主任都归他来领导,就不属上级规定。还有教学班的规定,一般30人上下。国文、英文、数学各科,有时一位教师只教一班。教师各上各的课,极少合堂上课的事儿。即使在设置课程、选用教材等方面,都与当局规定不尽相同。学校的各种会议,多密切结合教学,只要是教学需要,虽与当时《中学规程》不合,也不去顾及。像《规程》规定教师必须参加校务会议和教务会议,此校均改作教师代表参加,但是学校设立的学科会议,教师都应参加。学科会议对于充实课程内容,提高学生程度常常制订出十分详尽的决议。学生在课内外活动中,接受教师的具体影响,从而获得终身教益。师生之间,同学之间,互相砥砺,切磋琢磨,抒发新思想,顺应新潮流。学校因此形成了浓厚的学习风气。

学校的一切活动、一切工作要求,都制定有明确具体的规章准则,并循章稽核工作。遇到临时重大事项,须经过一定的会议,形成决议后执行。此校专任职员很少,提倡教员兼做行政工作,职员兼课。但兼职者都必须完成规定的本职工作,并接受考核。

该校以勤来补偿工作上之缺陷。以民国22年(1933年)为例:全校18班,男女学生六七百人,食宿在校,全校专任职员不过学生的1/40。十几个专职人员,之所以担负起这么大的工作量,实由专兼职员和工人担当起来,人各有责,事各有司。校长、主任除听课外,很少过问教学工作。教学工作的考核、统计,均由指导员和教务员负责。大家分工,天天检查学生的自习室、寝室、膳堂和操场等,并尽量熟悉每个学生。新生入学,他们要尽快呼出每个学生的名字,无论上课、自习、集会和课外活动,均先行点名,然后及时公布结果,奖惩分明,一丝不苟。校长、主任则经常督促检查工作,发现问题,及时处理。

开高的升学率可与名噪当时的扬州中学、苏州中学、天津南开中学、北京师大附中等校相比。因而扬州中学曾与开封高中相约互换教师,互赠教学资料。民国26年(1937年),上海同济大学特约开封高中为之开办德文班,开高推荐的毕业生可以免试入学同济大学。西北大学、西北工学院也曾委托开高推荐毕业生入学。

河南省立第二中学 民国2年(1913年),改开封府中学堂为河南省立第二中学,同时将停办后的旅汴中学和中州公学的部分学生并入此校,共计学生10班。校舍分别设在大纸坊街和省府西街。学生上课每日须从北校到南校往返数次。学制4年,前两年实行学分制,后两年实行文理分科。10年(1921年)以前,实行春秋两季招生,两季始业。首任校长赵允治(琴堂),6年至7年(1917~1918年)调离,其间由靳中韬任校长。12年(1923年)赵调任教育厅秘书,遗缺由韩殿珍继任。同年8月改行三三学制,分设高初中各3年。14年(1925年),韩病逝于办公室,张傧生继任。因张辞退教师潘梓年、赵步霞,学生罢课驱张,形成学潮。16年(1927年),该校并入"大一中",为第三院。

学校的教育管理严格认真。学生入学,每季100人左右,虽然报考人数在10倍以上,录取1月后,仍要经过复试,不合格者不得入学。入学后每月考试1次,规定1门不级格补考,两门不极格降级。学生早晚自习,学监视临点名,迟到者受罚。学生入校,一律穿制服,一律住校,不得外宿,不准打牌、吸烟、喝酒,不准吃零食。早操时每生各有固定位置,一看空位,即知谁不到,据此给予处罚。

学校对学生之训练,本着开其理性、启其毅力为标准,旨在养成务实人才及为社会中坚人物。方法分为全体训练、特殊训练、班级训练和个别训练4种。全体训练为校长、主任于每日早操后和祀孔日、国庆日举行;特别训练无定期,以环境发生特别事情有影响于学校者举行之;班级与个别训练亦无定期,以一学级或一班级和个人之行为,有碍于学校进行工作或属不规则之举动者,级任及其服教职员随时随地举行之。此外,每室均举有服务生。

二中重视体育,每日体育活动时,自习室一律上锁。北校设有500米的运动场。学生酷爱足球运动,依次便是网球和篮球,各班都有球队,经常举行比赛。因此在校际比赛中,二中多次夺得冠军。而且比赛时,二中学生均全校出动,助威加油,为开封各校所仅见。

学校崇尚俭朴,提倡学生课余做工。寝室、教室和自习室均由学生启闭门窗,扫除秽尘,刷洗地板。每月第四个星期的土曜日,全体学生将器具被褥和书籍等物移置室外,大扫除1次。且组织卫生队,由各班举2人襄理斋务、医士,办理卫生事宜。对厕所墙角则经常洒石灰消毒。设置浴池,供学生按时沐浴,以求学生体质健康,少患疾病。

该校教职人员多数为省内外优级师范毕业生。民国8年(1919年),职员13人中,毕业于河南优师者9人;教员24人中,毕业于河南优师者10人,毕业于北京、武昌等地优师者9人。还有清末举人3人。他们不仅学有专长,而且拥护新文化运动,崇尚民主革新。教学上从实际出发,在保证上课总时数不变的情况下,对本期未能授完的课程,下期增加课时,同时减少其他课程的课时,务期学生达标。如果教师不能满足学生的要求,学生可直接向校长反映,以致要求更换教师。尤其对于英语要求更高,除每周8节课以外,数理化课本也多采用原文版本,教师需用英语讲课,因此师生都加倍努力。全体教师团结共济,努力办学,不介入当时开封学界的派系纷争,不拉山头。而对于大是大非问题,则大义凛然,挺身而出。"五四"运动期间,数学教师孙祥臣、体操教师贡沛成在群众大会上发表讲演,激昂慷慨,使二中师生带头投入运动,驰名省内外。学生曹靖华为写白话文同语文教师争论,得到学校当局支持,将教师调离。韩席卿等创办的《心声》,学生曹靖华等创办的《青年》,学生吴芝圃等组织的社会科学研究会,均为革命播下火种,功在国家。凡此种种,都使二中享誉社会,被称为"北大预备班",传为全国八大名中之一。

河南省立开封初级中学 此校系省立二中演变而来。原来"大一中"解体,原第三院初中部改称为河南省立第一中学(俗称新一中),校舍以大纸坊街原址为南校,以省府西街原教养院为西校,并购民宅为东校。校长陈绍武。民国18年(1929年),陈调离,由王春元(纪初)代理校长,学生发动驱王学潮,学校提前放寒假。次年初,省教育厅正式委任王春元为校长。2月,王春元集合师生宣布开除学生许冠英等5人,三年级学生王家宾跳上讲台高呼口号表示反对。王春元当即宣布开除王家宾学籍。在此情势之下,中共一中支部研究对策,在中共开封市委书记杨子健、共青团一中支部书记陈少景(均为地下组织)领导下,学生实行罢课斗争,坚决要求收回成命。罢课期间,学生组织纠察队,维持校内秩序,组织宣传队,向各大、中学校师生求援。汴垣各校为之震惊,群众迫使教育厅撤销王春元职务,派省督学杜光远维持校务。3月,赵理田(耕莘)被委派为校长。7月,赵辞职由李天平接任。更名为省立初级中学,学生15班,663人,教职员56人,其中80%为大学毕业生。21年(1932年),学校从大纸坊街迁于省府前街。次年8月,改称河南省立开封初级中学,并于省府西街设立分校。24年(1935年),又全部迁校至东大街东端路北,校长杜华谷。同年冬,发生学潮,省府一度解散学校,学生在军警监视下离校,全市震惊。抗日战争期间,先后迁商城县、镇平县石佛寺、内乡县夏馆、陕西省韩村刘家祠等。35年(1946年)迁回开封东大街原址,校长张从周。36年(1947年)增设高中班,改名为河南省立开封中学,学生约900人。

河南省立开封女子中学 民国10年(1921年)创办,先附设于河南第一女子中学内,为公费班。13年(1924年)独立,设校于东棚板街,校名为河南省立第一女子中学,校长朱紫桂。16年(1927年)合并于"大一中",17年(1928年),从"大一中"分出,设校于小纸坊街。18年(1929年)春遭火灾,图书、仪器俱焚。19年(1930年)3月,迁至小南门里,9月奉命同公路局对换地址,复迁于北羊市街(今开封七中址,校门在北羊市街)。22年(1933年)改名为河南省立开封女子中学校,并改校门于学院门街,同时增设高中班。抗日战争期间,学校先迁到淅川县,32年(1943年),再迁陕西省扶风豆会,后又迁西安蔡家坡。35年(1946年),迁回开封学院门原址。1949年人民政府派杨子固任校长。是年有教职员37人,学生16班,722人。

此校注重教育质量。教师精选教材,学生刻苦勤奋,自订教学大纲,高中数、理、化课本均选用英文原版教材。语文教学突破法定课本限制,教师自选辅助教材。教师以身作则,对学生启发诱导,布置作业时,指定参考书,允许学生自选。因此,学生的自学能力较强,大多数毕业生能升入高一级学校继续学习。

学校对学生管理严格,对学生考勤均有统计,学生缺课达本学期授课1/3者,即令休学;任何学科,学生缺课1学时,即扣该学科成绩总评分1分;学生旷课1小时记小过1次,3小时记大过1次,满9小时者,即令退学。学生成绩不及格若占本期所学学分的2/5以上者亦退学;若在2/5与1/5之间者,留级;若在1/5以下者,下期开学一周内补考,仍不及格者,即令留级。

此校教师爱生备至,他们自愿集资设立学生助学金,使贫苦学生得以安心读书。每学期始末,学校均举行全校同乐会,师生欢聚一堂,交融情感。

此校校风朴实,注重自治自强,以"尊重、忠诚、信实、互助、友爱、谦恭、快乐、节俭、勇敢、清洁"等十大信条规范学生,规定学生穿着统一校服,不准涂脂抹粉,禁止束胸。在校期间不得谈恋爱、结婚。全体学生一律住校,不许外宿。周六课后回家的学生,周日晚自习不得迟到。民国20年(1931年),学校创建学生自治会,经常组织各种内容充实的课外活动,如读书会、演说竞赛、体育比赛、游艺会、编写墙报等。自治会组织学生打扫校园、教室、宿舍,并每周检查卫生,进行评比;每晚熄灯后检查学生就寝;每学期配合学校对全体学生进行体检;组织学生自己管理伙食,或办每人每月5银元的"包伙",或办自由结合雇人做饭的"小伙",每月结账,多退少补;自治会还办一个合作社(小卖部),学生自由入股(入校时交股金,离校时退还)。以上活动不仅培养了学生自己管理自己的能力,而且提高了学生的思想觉悟,增强了集体主义思想。学生自治会的负责人由各班学生代表选举产生,在学生中享有较高的威信。

此校学生在教师的精心培育下,思想进步,向往革命。民国11年(1922年),河南省公署批准《市乡自治条例》,其中规定女子有选举权而无被选举权,激起女中学生愤慨,乃联合各界争取女权。省议会开会时,全体学生到会旁听,会议被迫中止,不得不在《条例》中增加"女子参政"字样。25年(1936年),学校成立中国共产主义青年团开封女中支部。次年,因校长朱修亭迫害教师,致陶次如、李伯言、孟秀庭等进步教师被捕,学生自治会发起了声势浩大的"驱朱风潮",师生罢课,散发了《告全市各界书》。25年(1936年),学校成立了中华民族解放先锋队。26年(1937年)建立了中国共产党开封女中支部,学生王伯炎任书记。此后奔赴延安、河南竹沟及其他抗日根据地的学生多达百余人。开封解放初期,此校师生随军奔赴解放区者尤多。

附:民国22年(1933年)开封女中校歌:

自由平等,为我力争。

日新又新,古圣盘铭。

毁桎梏,破樊笼,现代新女性。

斩荆棘,披草莱,责任莫于今。

目的真善美,群策群力行。

精神智仁勇,自治共峥嵘。

河南省立第一中学 又称"大一中"。民国16年(1927年),北伐军进抵开封后,南京政府大学院长蔡元培仿照法国办法,在全国试办3所大规模的中学校,一所在上海,一所在扬州,一所在开封。在开封的即是河南省立第一中学校,开封人俗称之为"大一中"。

"大一中"是把当时在开封的省立第一中学(俗称"老一中")、省立第二中学、省立第一女中、省立第一师范、省立第一女子师范、中州大学附中、省立第一商业学校等7校合并而成。分为高中、初中、师范、职校四部。校址分设五院:一院为高中部,在前营门街"老一中"原址;二院为师范部,在前营门街一师原址;三院为初中部,在大纸坊街二中原址;四院为女师,在老府门一女师原址;五院为职业部,在三圣庙街法政专门学校原址。学生总计3000人。

"大一中"初设校务委员会,由林伯襄、王芸青、徐侍峰、张子岱、张邃青5人组成,主持校务。后来进步学生发起反对王芸青、田培林、张傧生、陈泮岭所谓"四大苍蝇"运动。为了平息这次学潮,学校乃改为校长制,由刚从美国学成回汴的霍鸿昌(陆亭)任校长,撤销了原校务委员会。

"大一中"男女生合班上课,开创了开封中等学校男女合校的新风。由于新思潮的影响,各种进步读书会如雨后春笋,纷纷出现。进步学生办的墙报贴满校院,引起国民党右派的极大恐慌。民国17年(1928年)2月,为反对国民党反动派的"清党反共"行径,"大一中"共青团支部(书记潘适)将蒋介石、汪精卫投靠帝国主义、屠杀爱国人士的罪恶事实,写成传单在校内散发张贴。由于学生公开抵制校长的反共讲话,省会警察局包围了学校,逮捕学生共青团支部书记潘适等人。

霍鸿昌领导如此一个大规模的学校,困难重重,指挥不灵,终于民国17年( 1928年)春辞职,由省教育厅长查良钊兼任校长。延至当年暑假,省教育厅据当年8月全国教育会议议案中关于中学宜男女分校和师范学校宜单独设立两原则,"大一中"又分为:省立第一高中(设前营门),省立第一中学(设大纸坊街),省立第一女子中学(设小纸坊街),省立第一师范(设前营门街),省立第一女子师范(设老府门街)5校,分别由王芸青、陈绍武、高超群、孙蕴璞、魏允祥任校长。

二、私立中学

济汴中学 宣统元年(1909年),美南浸礼会传教士施爱理创设该校,最初校名为普育学校,校址在鹁鸽市街。民国4年(1915年),迁往南关金梁里原华内男女圣经学校旧址(俗称红洋楼)。20年(1931年),该校的华籍教职员和学生发起了"立案运动"。经过两年的斗争,终于22年(1933年)脱离教会而独立,并迁校至法院街。脱离教会后的济汴中学,教育质量高,体育成绩优秀,与北仓,黎明、两河等校同为著名的四大私立中学。抗日战争期间迁往洛宁,34年(1945年)迁回开封法院街原址续办。校长李洁庵。

豫中中学 民国元年(1912年),加拿大人基督教圣公会主教怀履光以河道街圣公会小学为基础,在南关医院前街创办圣安得烈学校,为河南圣公会创办的第一所中学,专收男生,叶见人为首任校长。次年在此校对门又创办圣玛丽亚学校,专收女生,校长是加拿大人平玉洁。14年(1925年)"五卅"惨案后,圣安得烈学校爱国学生激于义愤,全体罢课,参加游行示威。校当局开除了爱国运动中的学生积极分子,全校学生议论大哗,全部自动退学,此校遂宣布停办。20年(1931年),中华圣公会主教郑和甫恢复该校,并与圣玛丽亚学校合并,成立私立豫中中学,任林步基为校长。抗日战争开始后,此校再次停办,校舍被伪铁路学校占用。34年(1945年)郑和甫主教收回校舍,续办此校,王萍舟任校长。1949年全校教职员6人,学生4班171人。

明诚中学 该校原名私立明诚学校,民国8年(1919年),由赵允治等30余人捐资创办。租木厂街民宅为校舍,招收中学预科学生两班,刘文耀任校长。民国16年(1927年),奉省教育厅令:将金奎巷原体育专科学校址拨归该校,作为固定校舍。17年(1928年)改校名为河南私立明诚中学。27年(1938年)迁舞阳县。抗战胜利后迁回开封复校。

北仓女子中学 民国10年(1921年),张嘉谋发起创办河南第一女子中学校,校址在老官街(现乐观街)。先设初中班和相当小学六年级的预科,首任校长魏烈丞。同年,迁至三皇庙街北仓旧址(今河大附中处)。18年(1929年)马戢武接任校长。马校长办学兢兢业业,使学校闻名省内外。19年(1930年)奉教育部令,校名改称河南私立北仓女子中学校。次年,开设高中班。抗日战争时期,学校先后迁至南阳、内乡、镇平等地。35年(1946年)马戢武回汴筹备复校,仅招收高中1班,初中两班。后增至高中5班,初中7班。1949年人民政府派员整顿时,有教职员15人,学生7班275人。

此校行政组织以校董会为最高权力机关。校长下分设教务、指导、事务3科,各设主任1人,指导科设女指导员1人。校内一切重要事项均提交校务会议决策。此外有教务、训育、事务各科会议及经济监察委员会。学生组织有学生自治会。

马戢武先后聘请罗绳武、楚图南、冯素陶到校任教。他们向学生传播革命思想,给北仓女中同学播下了革命火种。民国26年(1937年)暑假,共产党员李炳之(英文教师)在校发展党员,建立党支部。此后,不少北仓同学奔赴延安,参加革命。

此校学生全数住校,学生自治会各股均切实负责,认真执行各项章则。学生平日均着校服,佩戴校徽,非请假不得外出。学生衣食俭朴,食堂购买米面蔬菜均由学生在校内贩卖处自办。学校以"勤朴敏肃"为校训。

北仓女中的体育誉满省内外。民国23年(1934年),在天津举行的第十八届华北运动会上,北仓女中学生代表河南省夺得女子田径10个项目中的7个冠军,并获得女子田径团体总分第一名和女子个人总分第一名(参见本书体育卷)。

附:北仓女中校歌:

中州文化久驰名,河广嵩高毓秀灵。

梁垣边境聚才德,闺房彤管豫方兴。

输入新文化,保存旧典型。

遂为女界开风气,放光明。

乡老积资办学,成人之美,书誉尽尔以赏。

为我桑梓,改良社会,教育家庭。

黎明中学 民国11年(1922年),嵇文甫、冯友兰等发起成立郑州中学,租商场后街存德里民房为校舍。8月中旬招新生两班。11月,因伙食风潮,校长开除学生22人。后经发起人议决,收容这些被开除的学生,租行宫角一所客栈为宿舍,借省立二中教室授课。翌年1月,这些学生迁至行宫后街,成立黎明中学,原郑州中学迁郑州。13年(1924年)黎明中学迁至万善寺街原第二法政学校旧址(今开封一中处)。14年(1925年)2月,郑州中学又归汴并入此校。23年(1934年)秋,增设高中部。抗日战争期间,学校高中部迁汜水县石嘴,初中部迁荥阳县东关。35年(1946年)迁回开封万善寺街原址复校。

两河中学 民国12年(1923年),王赓尧、张子岱等人发起创办该校。租馆驿街旧关帝庙为教室,大袁坑沿街民宅为学生宿舍,招初中新生两班,王赓尧为校长。16年(1927年),租河南大学大厅门街房舍(今开封十三中处)为固定校址。24年( 1935年),发展为完全中学。抗日战争期间先后迁至内乡、镇平、禹县等地。35年(1946年)迁回开封大厅门街原址,仍由王赓尧任校长。1949年有教职员11人,学生6班178人。

嵩阳中学 民国12年(1923年),尹鹤年等人发起创办该校。租吴胜角街民房为校址,招初中新生3班,尹鹤年任校长。16年(1927年)迁宋门里为固定校址。20年(1931年)奉令改称为私立嵩阳初级中学。抗日战争期间,先后迁往罗山、洛宁。35年(1946年)迁回开封宋门里原校址。

中州中学 民国14年(1925年),吴筠盘等中州公学校友发起创办该校。先租小黄家胡同民宅作临时校舍,招初中新生80名,吴筠盘(永铭)任校长。翌年迁至大黄家胡同。16年(1927年)豫章中学并入,暂迁至宋门大街江西会馆。未几,迁至洪河沿街(今开封第一职业高中处)为固定校址,又租理事厅街福建会馆作学生宿舍,称中州中学第二院。抗日战争时期迁至巩县。35年(1946年),迂回开封洪河沿街原址续办。

中国中学 民国18年(1929年),黄自芳、秦宝珩发起创办该校。初租商场后街存德里民宅作校舍,次年购南关袁家楼(今开封四中处)作固定校址。北平私立中国大学校长余同甲兼任名誉校长,校长秦宝珩负行政责任。25年(1936年),增设高中部。抗日战争时期迁至鲁山。35年(1946年),迁回开封南关袁家楼原址。

华阳中学 民国36年(1947年),天主教意大利人阳霖创办该校,校址在理事厅街东头路南(今群英幼儿园处),校长为华籍教友毛鹏翼。翌年陈天佑接任校长,全校初中学生共6班。