教会是基督教的基本组织。基督教认为教会是全体在世和已死基督徒的总体。"教会"一词,源于希腊文ekklesia,意为"聚会"。含意很广,既可指基督教会、天主教会等,也可指某一国家、某一地区或某一教堂全体基督徒的组织。

开封基督教最早的教会是内地会、坎长老会,其次是浸礼会、循理会、圣公会、信义会等。根据资料记载:有14个教会,其中外国差会创办的7个,中国人自办的7个。1958年,开封基督教各教会实行了联合礼拜。

一、内地会

内地会原本不是一个教会的名称。它是英国人戴德生发起组成的一个跨宗派、跨国界的布道团体。因它专门对中国内地布道,故叫"内地会"。1864年创立。最初由14个国家组成,到1900年多达34个国家。主要有英、美、加拿大、澳大利亚、新西兰等国。该组织直接设立教会,被认为是一个宗派。

1865年,戴德生在上海创立中华内地会总会。始向中国内地传教。

1883年,内地会传人河南周口。

1898年,内地会两名传教士巧装混入开封城,住宿一夜,为第一次之小作勾留。

1901年,内地会牧师包兴培(澳大利亚人)等人,凭借不平等条约,持着慈禧太后的旨谕,二次进入开封,开始传教事业。先在县马号街租房讲道,后到刷绒街租房布道。半年后收了2名教徒。

1902年,包兴培在大纸坊街买了房子,推举了几名中国人为执事,宣告教会成立。同年,从太康请来法明律和柏牧师,主持修建礼拜堂。

1905年,建成容纳千人的礼拜堂一座,楼房一座,平房20余间,占地七八亩。

1907年,英国传教士金纯仁、金德氏夫妇及柯维齐大夫在南关(今医院前街155医院处)创办福音医院,扩大宗教影响。

包兴培在开封布道期间,制定了《基督教普通守则》15条,意在使人了解基督教的一般情况。并派传教士到开封周围传教,先后建立朱厂教会、周场教会、南北店教会、柳庄教会、南关福音医院布道所、省府街布道所。在学校内建有20余个基督教团契,河南大学基督教团契,有十几个学生至几十个学生不等。每团设团长、书记、会计等职。总团长是英国牧师金利时(金纯仁之子)。从而形成开封教区,开封教区成立初期归周口教会管辖,后直属上海总会管辖。

1929年,于福音医院处,创办福音高级护士学校。

1938年,内地会河南省联合会建立豫北区联合会,辖开封区会、扶沟区会、通许区会、邸阁区会、太康区会、鄢陵区会、中牟区会。

同年,日军侵占开封,内地会所在地被留日同学会占据,开办日语学校。内地会迁往青年会。

1945年,日军投降,内地会收回教堂及其附属房屋,恢复教务活动,更名为"开封市中华基督教内地会"。

1947年,豫北区联合会恢复工作,在开封召开了代表会议,选举刘希平为会长,弓耀德为副会长,至1950年。1958年,内地会与其他教会实行了联合礼拜。

二、浸礼会

浸礼会是基督教新教浸礼宗教会之一。开封浸礼会属美国南浸会(即"美国南部浸礼会"的简称)。浸礼会在中国有四个教区:华南区、华中区、华北区、华内区。开封属华内区。

1904年,美国传教士陆德恩和施爱礼夫妇由武汉到郑州,陆德恩留郑州,施爱礼来开封,以开封为第二据点。随之陆也到开封,他们即与省行政官员拉上关系。后又成为冯玉祥将军的好友,教冯英语,不断到冯部讲道。

1905年,施爱礼在曹门里成立教会,开办小学,传播宗教。继而以办教育为名,先后在南关铁路南沿贱价或无偿占地400余亩,大兴土木,新建三层大楼2座,西人住宅楼3座,就地于1909年、1915年创办济汴中学、施育女子中学、施育小学,施爱札任校长。与此同时,办有济汴牛奶场、羊场、种鸡场、妇女工厂(女工100余人,专制刺绣)。全用教徒、学生等廉价或无偿劳动力。更甚者是教会与南京金陵大学合办的农业试验所(施爱礼任所长),以改良农业为名,搜集情报。施爱礼不仅是牧师、校长、教师、场(厂)长、所长,还是美国驻汉口领事馆副领事。

1906年,施爱礼在鼓楼街原85号(今市政协院)购地,筹建礼拜堂,1912年建成,名鸿恩堂。同时建教学楼一座,外国传教士住宅楼一座,平房几十间。后门对面为中国教牧人员的宅院。这一建筑群即"鼓楼教会"。教会由美籍人何礼士主持。中国传道员有范锡玲、陈率真、李兴贤、石兴山、常金灿等。

鼓楼教会院内于1914年前后创办真光小学。1921年发展为真光中学。

1910年10月,施爱礼在南关金梁里街(俗称红洋楼)大兴土木,创办济汴中学。同时,盖起一座15间的礼拜堂,与学校共用。先后有几名传道员讲道,终因与学校在一起,诸多不便,后搬到红洋楼东院的东头。1940年购地,1941年建施浸堂,即大郭屯教堂。

1920年,何礼士筹建南门大街(今南关菜市派出所处)友谊浸礼会、豫皖圣经学校。先后从山东请来几名教员。何礼士任校长,尹伯明任教务长。学生来自郑州、商丘、毫州浸礼会,30余人。学生不交任何费用,还可带家属。何礼士的妻子为学生家属办有妇女学道班,半工半学。

同年,在双龙巷原4号建浸礼会福音堂,占地9.7亩。1938年建教堂,住房20多间。

1926~1930年,城关教会建立以后,即向农村推进,建立乡村教会,由何礼士负责。所到县有:开封、尉氏、通许、鄢陵、洧川等,建教会30余处,聚会点多处。男女传道员50余人。乡村教会中心点设在尉氏县张市镇。

1934年前后,建立五处联合会。因何礼士回国度假,他的部分工作由一名美籍女传道员负责。这个人性情怪癖,不与人合作。其他外国传教士决定划给她5处教会,由她自行管理。5处教会是袁房、朱仙镇、李佐、兴隆集和南关大街教会。

抗日战争爆发后,外国传教人员凡有家眷者均先后离华,仅剩单身传教士。太平洋战争爆发后,他们被赶到集中营,遣返回国。浸礼会教务全由中国教牧人员管理,不久,被日军侵华牧师接管,组织所谓华北基督团。

抗日战争胜利后,第一个抵开封的是华内浸礼会神学院院长邵士德,接着是何礼士等外国传教士。恢复布道工作及真光中学、施育妇女学校.豫皖圣经学校、小学等。城、乡教会的教牧人员又都各就各位。直到开封解放前夕,外国传教士才离开。

1946年夏,华内浸联会代表大会决定,将郑州的圣经学院、安徽亳州的圣经学校、开封的豫皖圣经学校合并,改名为华内浸会神学院。学生近百名。邵士德任院长。仍以"红洋楼"为校址。1948年春,邵士德回国,华人赵竹轩任校长,赵圣城任教务主任。1953年,该院与燕京协和神学院合并。

1947年10月,浸礼会开封区少年团联合会成立,将20多个少年团体联合在一起。在这前后,开封浸礼会各教会、教会学校先后成立了助道会,深入农村布道。

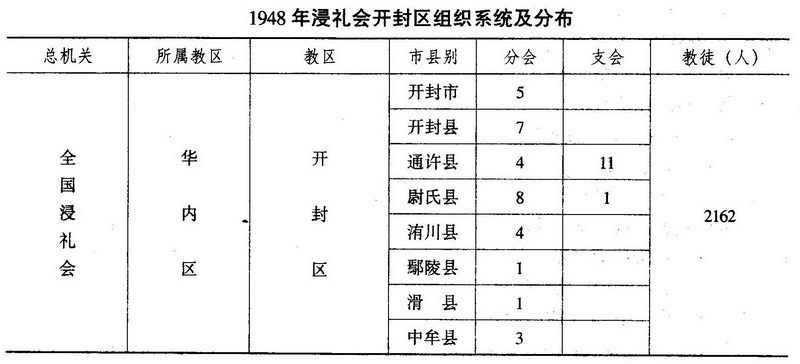

至1948年,浸礼会开封区教会包括开封市及周围七县,有33个分会,12个支会,教徒2162人。

三、循理会

循理会系卫斯理宗。开封循理会属北美循理会差会。1907年,由北美循理会美籍人安培生和安梅氏夫妇创办。安氏二人来开封后,先住内地会,后迁草市街客店,用120串钱,在宋门外购地39亩,建造学校及传教士宅楼,作为河南重点建立教会和学校的基地,创办圣道学(后改为圣经学校)。1918年开办盘石小学,继办盘石中学和培德女子中学各一所。

1910年,又在宋门里买地百亩,新建一座礼拜堂(今自由路东段礼拜堂)。

1920年,在宋门外,建礼拜堂一所,供外国传教士、学生礼拜用。教堂建立后,外国传教士不断增加,总计30多人,加上圣道学培养的中国传道人员分批出庐,很快在开封周边县建立教堂,形成豫中、豫东两个教区。

1930年,循理会在开封召开第一次年会议,慑于中国人民反帝爱国情绪日益高涨,将"基督教循理会"改名为"基督教中华循理会",并宣布宋门关、宋门里两个教会"自治、自养、自传"。后遍及全宗派。

1938年5月,开封循理会圣道学首次派出12人组成青年布道团,向西北地区传播循理宗。同年日军占领开封,循理会英籍牧师戴永冕(系内地会创始人戴德生之孙)和其他外籍牧师艾德英去西安,在宝鸡中华基督教会的协助下,建立教堂,开发教区,并和甘肃泾川协同会、陕西凤翔内地会合作开办了西北圣经学院。同行的艾德英去四川峨嵋山开辟传教新地。

1943年,戴永冕带领青年布道团的6名成员去重庆寻找传教新地域。抗日战争胜利后,中外教牧人员都陆续返回开封。

1946年5月,中华基督教循理会书局创立,-隶属北美基督教循理会差会,是当时河南省唯一的一个教会书局。1948年春移交给中华循理会年议会。1958年11月开封基督教合并时,移交开封市基督教会。

1947年春,开封循理会又组织了一批中国传道人员和圣道学5名应届毕业生去重庆,同留在那里的中外牧师开发新教区。

循理会注重培养有文化、有知识的教牧人才。开封循理会圣道学就是一所培养传道人员的学校,由美国传教士周懿德和许良牧夫妇创建,校长、教师大多都由外国传教士担任,1938年达鼎盛时期,毕业的学生皆为当时循理会上层知名人士,分散在全国各地循理会。

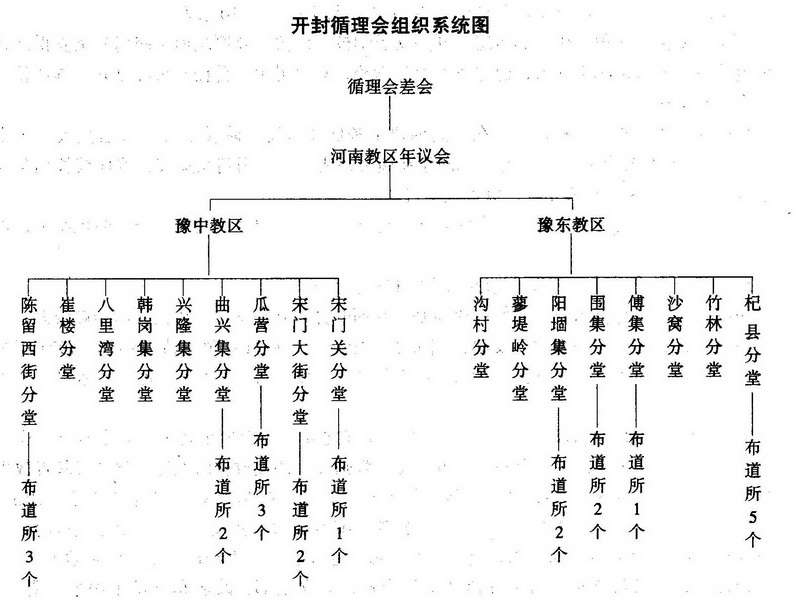

开封循理会属豫中教区。豫中教区与豫东、'豫西教区平级,统由河南教区年议会领导。年议会是河南循理会最高权力机构。教区选立一位牧师兼任主任,称为"连环司",教堂负责传道的牧师称"循环司",教区以下设分堂。豫中教区共有9个分堂、11个布道所。现属开封行政区的杞县,系豫东教区,1909年创教,初期建立较大医院和教堂各1所,继而建立8个分堂、10个布道所。开封循理会组织系统详见下图。

四、圣公会

圣公会属基督教圣公宗,在16世纪宗教改革运动时期产生于英国。初期在教仪、礼仪和组织方面,大多承袭天主教传统。

基督教圣公会在中国有英、美、加拿大差会之分。开封圣公会属加拿大差会管辖。

1907年,圣公会联合聚会于上海,议决在河南设教区。1908年10月,加拿大圣公会召开大议会,接受此项建议。1909年春加拿大圣公会教院,派服务于福建的加拿大籍教士怀履光为首任主教。同年,圣安得烈日在托浪都圣雅各座堂,为他举行祝圣会督典礼。

1910年,基督教圣公会传人开封。是年3月,怀履光携夫人,与聘定闽会姚寿严、魏亦亨、曹怀义、甘秀芳等华人教士从福建来到开封。4月3日第一次开堂聚会。他们一到开封,就拜会官府。先在行宫角路西祖房l所,作为临时住宅和会所。继而租河道街房舍,首创阅报社。甘秀芳、魏亦亨负责其工作。日间阅报,晚间布道,中间插入诸人演讲卫生常识教育等问题,取得社会赞许。同时,在大南门外医院前街东头廉价购地100多亩,筹建大楼。当年圣诞节第一次洗礼,受礼者4男2女。

1911年春季,购买行宫角路东基地一段,房屋数十间(现座堂处),建筑临街楼房,由魏亦亨主其事。同年,在河道街设立高小学校(是圣安得烈学校初基),曹怀义去归德(今商丘)开设教堂。

1912年,行宫角临街楼落成。农历正月十四日至十八日,河南教区在此召开第一次总会议,议案中举魏亦亨为会吏,是河南教区派立的第一个神职人员。这时,从福建、湖北来的职员不乏其人,加上原有中西职员已达20多人,其中西教士10余人。

同年,复租行宫角新楼北邻房屋,开办女子学校。南关(今医院前街路南)圣安得烈新校舍也落成,河道街小学并人,建立圣安得烈学校,只收男生。首任校长叶见元。继任校长加拿大牧师宋作珍。

1913年,由陈雅谷(福建人)在南关创建了圣保罗医院,院长是英国人雷大夫(名字不详),该院于1921年迁往商丘北关。同年在南关还成立了圣玛利亚女校,首任校长加拿大人平玉洁(女);保生堂孤儿院,负责人李自新。

是年,魏亦亨立为首任会长,在怀履光等外国人组成的教区议会常务委员会控制下,负责教区事务。

1915年,在行宫角新楼院内始办幼稚院和育德女子学校。

1916年,又买行宫角新楼北邻一块地基,继而开办明新小学。学生最多时300余人。

1919年,为建"三一教堂"发起特别募捐。1920年,在行宫角建造礼拜堂,1924年全部竣工。是年4月22日举行祝圣典礼,命名为"三一教堂",因会督在此,又称"三一座堂"。

"三一教堂"除了星期日成年人举行大礼拜仪式之外,还为少年儿童举办主日学。逢礼拜日给孩子们上一次课,讲一个圣经故事,发一张画片,课程教材由上海广学会(基督教出版社)统一编印。1928年4月,"三一教堂"还成立了儿童礼拜团体,由7名儿童委员组成,每月第二、四主日下午开儿童礼拜。"三一教堂"编有儿童公祷文,向儿童灌输宗教礼仪。1929年近1000名儿童(人次)参加这类礼拜。该堂还设有英文查经班,专对青年学生。

1930年,圣玛利亚女校与圣安得烈中学合校,立女生部,改名私立豫中中学。明新、育德两小学立案后续办。保生堂孤儿院、妇女识字班、查经学校停办。

1931年,南关真理堂落成,后成为牧区。

1925年以后,反帝爱国运动不断兴起,迫使圣公会外国传教士越来越感到"非华人为会督决难成效"。1929年在汉口圣保罗教堂祝圣郑和甫为河南教区副主教,1934年升任正主教,是当时全国所有教区中第一个华人正主教。1947年郑和甫又当选为中华圣公会主教院主席。1948年郑因病离职。1949年经教区会议选举曾友山牧师为副主教,1950年升任正主教。

圣公会在开封设两个牧区,即"三一座堂"、南关真理堂。教堂与牧区为同一级组织,一座教堂称为一个牧区。根据1946年的统计数字,在开封的中西神职教牧职员(包括教区的人员):华人主教1名,会长11名,传道士23名,医士5名,教员35名,职员10名,及其他人员共103名;外国主教1名,会长3名,其他职员9名,共13名。开封市内教徒430余名。1948年,外国传教士及职员全部撤离。1951年1月1日,圣公会河南教区第一个宣布拒绝接受外资津贴,割断与加拿大圣公会差会的经济联系。

五、自立会

自立会是中国基督徒为摆脱外国"差会"而建立的教会。开封自立会是从内地会分裂出来的。

1918年2月,发起人邵松亭、郭正先等12人,因在外国教会中受到歧视和压迫,于是脱离外国教会,联络各教会的教友,每星期聚会一次,半年发展到60多人。选出会长、司库、司帐等负责人。一年后,已有100多名教徒。

1920年在游府街(今自立街)购置地皮,由教徒捐献,盖礼堂及9间临街房。1921年选出长老刘澜波、李允贤、张星一、邵松亭,并定名为中华基督教自立会。1922年得到冯玉祥的支持,将游府街改为自立街。

1924年,河南全省自立会在开封召开联合会。选举该会第一个牧师李允贤为负责人,并改名为中国耶稣自立会。1941年选举郭正先为负责人。1947年,牧师孔重生、教士李秉仁为负责人,直到1958年教会合并。

六、清洁会

清洁会系美国门诺会,1905年传入中国。

1909年,美籍人薄清洁受门诺会总会差遣来华,次年抵山东、河南北部等地,始创教会,故名清洁会。不久薄清洁返回美国,跑遍48个州募捐,得到门诺会的大力支持。

1915年,薄清洁与美籍牧师北福德二次来华,在濮阳建立教区,并以此为中心向四周发展。因开封早被其它教会占据,只好设立开封清洁会办事处。

1946年濮阳解放前夕,薄清洁夫妇与北福德带领10多名圣经学校学生到开封,租后保定巷37号院,开始布道。1947年建立清洁会。

1948年购置省府西街86号小楼,作为住房和教会(未建教堂)。教徒90多名。

1949年薄清洁回美国,财源断绝,华人传道员常光照辞职改业,教会迁到刘府胡同刘子瑞宅院,至1958年基督教会合并。

清洁会的机构是委员制。由各教会选举委员,组成委员会,管理一切事务。委员会由会长、副会长负责工作,三年改选一次。开封清洁会会长先后有:张腾光、孟兴五、刘子瑞。

七、真耶稣教会

由北京人魏保罗1917年在北京黄村创建。系中国人自办的教会。认为其他各教会都是假的,唯有真耶稣教会是"真"的,故称真耶稣教会。

1920年传入河南上蔡,后以上蔡、漯河为中心向外发展。1926年孙祖名在开封传播真耶稣教,但未传开。

1935年,哈尔滨邮电职工孙雅阁回开封工作,组织同宗,在顺城东街孙的家中,建立真耶稣教祈祷所。起初20余人,后发展到100多人。一般设施和经费,均由信徒自备和捐款,不收外国教会的津贴。

宗教生活不守主日(礼拜日),而守安息日(礼拜六),每逢礼拜六信徒们到祈祷所聚会,听讲道,作祈祷。一年吃一次"圣餐",吃前先行洗脚礼。新人教的信徒可以受洗(用大水),也给人按手"圣灵"。长老负责基层教会工作。说行话。1957年停止聚会活动。

全国总会设在南京,河南省为支会,开封市为分会,下设有6个区会(中牟区会、王周庄区会、西北店区会、北孙庄区会、南北堤区会、南孙庄区会)、7个祈祷所(中牟区会有吉王村祈祷所、渡东李村祈祷所、子家村祈祷所、孙家村祈祷所,北孙庄区会有南北堤祈祷所,南孙庄区会有南北堤祈祷所、王周庄祈祷所)。

八、自立浸礼会

由中国人丁宝玺于1932年在北门大街创建。

丁宝玺1926年毕业于济汴中学,由美国传教士施爱礼资助,赴美留学5年,回国后,在济汴中学教书,后去山东济宁浸礼会任牧师。1932年他同方文献牧师回开封创建教会,分3次购置北门大街教会房产。其经费,一部分由他本人和信徒捐献,一部分由他的美国朋友资助。建礼拜堂一座,平房10多间。不属任何"差会"管辖,故名自立浸礼会。同他一起办教会的还有许致群牧师,男、女传道员共3人。1948年丁去广西。1952年许致群等在此传道。

自立浸礼会在传教过程中建立支会9处,即南乡支会(有万隆岗、竖岗、九女冢、通许西关教会)、东乡支会(有兰考、东北场、葡萄架、红庙岩、夏五营、内黄、石槽、小山子、水口教会)、开封北郊支会、封丘支会(有留光、陈桥、鲁岗、曹岗、潘店、南辛兴、李土岩、冯村、黄陵等教会)、滑县焦虎集教会、获嘉亢村支会(有小张庄、春庄教会)、延津教会、齐亦集教会、原阳教会。

九、信义会

信义会属信义宗(即路德宗),尊奉马丁·路德"因信称义"的教义。鸦片战争后传入中国。

开封豫中信义会福音堂,建于1933年11月,直属豫中(许昌)信义会。系北美差会。

1933年,豫中信义会派王天修来开封传教。先在县前街设布道所,后迁三神庙街和刷绒街布道所。

1935年,在西门大街原154号,购置民房5间,开始布道和办识字班。同年,美国传教士文大卫夫妇从禹县到西门大街建立教堂。之后有豫中信义会副监督董文彬等来该教会工作。

1938年,日军侵占开封,该会美国传教士文大卫回国,华人牧师也返许昌。

1939年,朝鲜籍牧师洪大卫在该堂布道。

1940年,王福音(开封东亚教会负责人)来到此会工作,筹划该会归属日本"远东宣教会"事宜,遭到反对,迫使王福音离开了信义会。由沈丹九牧师接任。

1945年抗日战争胜利后,沈丹九自办中国基督教会,脱离信义会。1946年文大卫返回开封,并申请董文彬在此负责。1949年,董回许昌,公推李凤如、李温柔服务教会。其总会于1951年声明与差会割断一切关系,实行三自革新。1958年同其他教会合并为开封基督教会,教徒70多名。

十、耶稣家庭

起源于山东泰安大坟口马庄村。他们自称此地是"老家",即总家所在地。耶稣家庭认为教会是神的家,故以家代替教会。实行家长制,设家长、副家长,管理家务。

开封耶稣家庭,由总家长杜锡辰、姜传慈(又名阎传慈,女,山东人)于1938年传入。同年,在开封北郊郭楼村创建家庭。时有黄质氏、孔圣安等人入家。黄质氏把自己的三亩麦地、一袋麦子奉献出来,就地搭起两个庵子,男女各住一庵。总家派的第一任男家长是郝绍山。接着盖房5间。

1940年,姜传慈奉命回总家。同年,总家又派吴含英为郭楼家长。全家人口发展到8名。

1943年,吴含英求得总家长的同意,迁到城内辘辘湾中国耶稣教会处。又有3家加入家庭,共计30余人。

1946年,迁西南城坡32号。

1949年7月,总家又调阎周人、姜传慈为开封本家家长,对内部进行调整,调回山东老家7人,清洗和归家5人,又从山东老家调来9人,唐河沙岗调来3人。

1951年,全家共17人,土地10余亩,房屋20余间。中华人民共和国成立后,山东总家信徒纷纷揭露其黑暗统治,波及开封耶稣家庭自行解体。

加入耶稣家庭的信徒,须有老教徒介绍,暂住耶稣家庭,经过长时间考验,方可正式加入。加入之前,要将自己的家产全部或部分带进耶稣家庭,表示自愿献给主,属家庭财产,如若条件不够清洗回家,没有财产纠纷。还有一种是信徒,不系家庭成员,也要向家庭交纳本人收入的十分之一。因而发展很慢。

凡系家庭成员不论老、少都得参加劳动。开封耶稣家庭开始在农村种地,迁城后,做粉条豆腐等副食品。所得收入的十分之一捐献给老家。各家庭如有困难,有权要求老家救济。各大小家庭,只有服从家庭的领导,没有任何其它权利。

开封耶稣家庭上属山东泰安老家管辖,下管通许竖岗、温县孟村两个小家庭。

十一、中国耶稣教会与中华基督教会

中国耶稣教会属日本的东亚教会,即日本空军总部东亚布道团,俗称东洋教会,1939年王福音在开封辘辘湾建立。

王福音,河南镇平人,1938年毕业于北平远东宣教会圣书学院。适逢东亚布道团稻田牧师策划华北五省传教事宜,王成了他的人选,为其行了按手礼,封为东亚传道会的牧师。1939年受派来开封,在辘辘湾租房布道。并办了一所小学,20余名学生。由于王与田文炳相识,经他周旋,日军起封了美、英等国在开封的教会学校,王也成了头面人物。一年后,王因伪省长撤换失势。

1940年,东亚教会不能保证活动经费,王福音等退掉租房,解散小学,与开封信义会合并。信义会的美国传教士与王福音合作,是希望王对信义会予以照料,然而,王趁美国传教士不在开封,要把信义会改为东亚教会,挂上中国耶稣教会牌子,此举得到稻田的经济支持,招致信义会长老、执事、信徒们的强烈反对,终被赶出信义会。

1943年,王福音又在午朝门内路西(今朝鲜友谊诊所处),开堂布道,自创中华基督教会,兼办诊所,星期日停诊作礼拜。信徒60余名。1950年与基督教聚会处合并,改为开封教会。

十二、基督徒聚会处(开封教会)

始于陈树泽、陈守仪于1950年9月在宋门关聚会,12月与王福音办的中华基督教会合并,推举负责人和执事。1951年春,向有关部门进行了社团登记。

1952年,聚会处迁至家庙前街,参加聚会的多是各公会的教牧人员和信徒。

1954年,教徒张育明从北京来河南医学院(时在开封)工作。张系北京王明道聚会处信徒,来开封不久,就在家庙街聚会处组织青年聚会,反对三自爱国运动。

1955年4月,北京教会阎迦勒来开封聚会处讲"道"。不久,开封基督徒聚会处公开声明,退出开封市基督教三自爱国组织。11月中旬,市公安部门拘留了其主要负责人。其间,以陈守义为首的教牧人员坚持三自革新主张,参加三自爱国革新运动,并改组教会负责人,走上了反帝爱国三自革新的正确道路。

1956年秋,聚会处迁至西大街44号院内。

1958年11月,响应开封市基督教三自爱国运动委员会第三届代表会的倡议,合并于开封市基督教会。

该教会组织形式简单,设立长老和执事,办理教会事务、教务。信仰礼仪聚会,有讲道聚会、掰饼聚会、祷告聚会、交通聚会、传福音聚会等。不举行宗教节日,如圣诞节、复活节等。

十三、中国基督教福音堂

是沈丹九牧师于1946年自办的家庭教会。沈原在开封信义会任牧师,1945年抗日战争胜利后,他脱离美国差会所属的信义会,在鸡神庙街建楼房8间,自行布道,定名中国福音堂。不属任何教会领导,下无分堂。平时医诊,星期日讲道作礼拜,信徒多时50余人,少时20余人。1958年合并为开封基督教会。

十四、黄河福音船--"水上教会"

黄河福音船是基督教沿黄河传布福音的"水上教会",由3名美、英、澳籍传教士和8名中国传道员组成。他们不分教派和地区,沿黄河设站讲道,发展教徒,离站时,把新收教徒移交当地教会。1934年,该船行至兰考、开封境内,因黄河断流就地停泊,传教人员上岸,在开封县刘张庄新建礼拜堂、住房21间,开展传教活动,停止西行。1941年,外国传教士先后回国,刘张庄教会由开封浸礼会接收管理。