一、族源与形成

(一)回回先民

唐、宋时期,阿拉伯、波斯(今伊朗)等国家的"蕃客"从沿海口岸或沿丝绸之路到开封经商或从事政治、宗教活动。《全唐文》(卷七六七)陈黯《华心》中载:"大中初年,大梁连帅范阳公,得大食(阿拉伯地区)人李彦升,荐于阙下。天干诏春司考其才。二年,以进士第名显。"李彦升曾暂居过大梁(开封)。

北宋时期,都城开封是国际国内的商业中心,吸引了不少阿拉伯、波斯等地的穆斯林。据《宋史·大食传》、《宋会要》等书记载:自宋太祖开宝元年(968年)至宋徽宗政和六年(1116年)148年间,仅大食(唐代以后,称阿拉伯帝国为大食)人来都城朝贡46次,朝贡使多为商人,他们运来香料、药物、象牙、犀角和珠宝。北宋政府对前来贸易或定居的穆斯林采取友好态度。在都城设有都亭驿、礼宾馆、同文馆等馆驿,其中怀远驿主要是接待大食等伊斯兰教国家的使节和商人的地方。《咸阳王(赛典赤·瞻思丁)抚滇(云南)功绩》中载:穆哈默德26世孙、中亚布哈拉教主苏菲尔于宋神宗熙宁三年(1070年)同弟艾尔沙、三子五孙家属,率部下5300余人,驼马5000余骑,沿着丝绸之路进入京师,朝贡宋王朝。神宗大悦,授苏菲尔为本部正使总管,其中有久留不归的。今南京市梁姓回族家谱序言记载,其第一代始祖梁柱于北宋神宗熙宁年间(1068~1077年),从西域到开封,做金疮科御医,二代后为开业医生,号滋德堂,至第九代梁继六率本支人口迁到南京定居。描述宋时都城景况的《东京梦华录》记载,经营胡饼、胡辣汤、生熟羊肉者很多,这些都是西域人喜用的食品。可见宋时开封西域人之多。南宋时,"西域夷人安插中原者,多从驾而南",少数仍留居中原。定居开封的阿拉伯、波斯等国信仰伊斯兰教的人即是回回先民,其后裔是回族来源的一部分。

(二)元兵屯田和移民

元朝,随着蒙古军西征的胜利,大批被征服的西域各族人组成各种"卫军"和"亲军",即探马赤军,其中回回人为重要组成部分。《元史·兵志》载:至元十年(1273年)元世祖"令探马赤军随处入社,与编民等"。至元十八年(1281年)诏令"括回回炮手散居他郡者,悉令赴南京(今开封)屯田"。造炮专家、宣武将军、管军总管阿老丁率炮兵进驻开封附近,今城西北回回寨、东北埽街村、兰考县回回营就是元代探马赤军屯田的地方。屯田的回回军士,早在元世祖时,即已"与编民等"过着兵农合一的生活。

元初河南开封等地田园荒芜,元政府曾多次募民耕种,以增收税赋,东迁的回回人很多,至元二十六年(1289年),以"回回昔宝赤(系皇帝至诸王豢养的养鹰人)百八十户居汴梁者,申命宣慰司给田"。

元朝于开封设南京路,派往开封任职的回回官吏及其属民,回回商人,宗教职业者在开封定居的不乏其人,这些元代回回人是开封回族的主要组成部分,他们很多姓的第一个音是:哈、马、达、海、白、赛、穆……至今开封回族中这些姓氏仍然非常多。

(三)联姻

明洪武五年(1372年)诏书:"蒙古、色目人现居中国,许与中国人结婚姻,不许与本类自相嫁聚。"强迫回回人与其他民族通婚。伊斯兰教规定,凡与伊斯兰教徒通婚者,必须履行宗教仪式成为伊斯兰教徒,这些人信仰伊斯兰教后也自称是回族。因此,通过联姻其他民族成份的加入,也是组成回族的重要成份。经过长期的繁衍生息,逐渐形成了开封回回民族。

二、迁徙与分布

(一)明代回族迁徙与分布

明初开封回族人口继续增多。明太祖朱元璋称帝后,采取了削弱元大都基础势力,充实北京(今开封)的疏民措施。洪武元年(1368年)十月下诏:徙燕京兵民于汴梁。今项城南屯李氏、刘氏,杞县玉皇庙村王氏,就是当时迁入开封的回民。洪武二十五年(1392年),从山西洪洞县迁入开封、彰德、卫辉等地598户,其中回民不少。现家庙街丁氏、拜氏始祖即是。还有明初东南沿海一带"反色目人"运动中,从济宁、曹州移居开封的回民。也有因经商从北京、浙江迁入。出现了许多聚居区和清真寺,据《如梦录》载:"三皇庙迤西三街都是庙宇,亦有皮局,回回居住,有礼拜寺,西邻玉阳观,即杨六郎宅址"。"草三亭又名凤凰巷,内有皮局,俱回子居住,有礼拜寺"。常茂徕增订注说:文殊寺街皆回民居住,有礼拜寺。实际当时还有东北隅、北门外回族聚居区。随着人丁兴旺,生活安定,大建清真寺,或敕建,或民建。永乐五年(1407年)敕增修建东大寺(始建年代不详)。民建的有草三亭(今三民胡同)寺、西皮局寺、北大寺、文殊寺街清真寺。均匀分布,反映了回族大分散、小集中居住的特点。不幸的是,明崇祯十五年(。1642年)黄河堤决,遭灭顶之灾,回族人幸存者十之有一,逃往今民权、兰考、商丘、宁陵、通许、淮阳、项城等地,这从他们的家谱中得到证实。

(二)清代回族迁徙与分布

开封东大寺重建清真寺碑记载:清顺治六年(1649年),"梁园面貌,尚是白茅满径,黄苇盈郊,官无驻节之地,民无栖身之所"。回族人陆续回城,"披荆棘,寻遗址,于寺基建草屋数椽,因庐于侧"。同年,文殊寺街清真寺易大改小。顺治十二年(1655年)开始募修东大寺。

随着清政权的巩固,开封经济逐步恢复和发展,不少回民因经商、从政、行医、避难、逃荒,在不同的时期,从山东、河北、江苏、安徽、湖南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏以及河南各地来开封定居。与此同时,原住开封的部分回民也外迁陕西、新疆、江苏、湖北等地。现家庙街回民于清初来自河南孟县桑坡村,以丁、白、买、拜姓氏居多数;李、赵、郭、丹、马、海、杜、虎等姓,来自荥阳、周口、封丘等地;鹁鸽市回民于咸丰年间,来自陕西东部,马姓最多;宋门关回民于清末民初,来自南阳、荥阳、商丘、封丘,以封丘贾村、海庄、科庄、陈桥、白庄、杜庄迁入人口为多数;南关地区回民于民国初年,从城内及朱仙镇等地迁入。

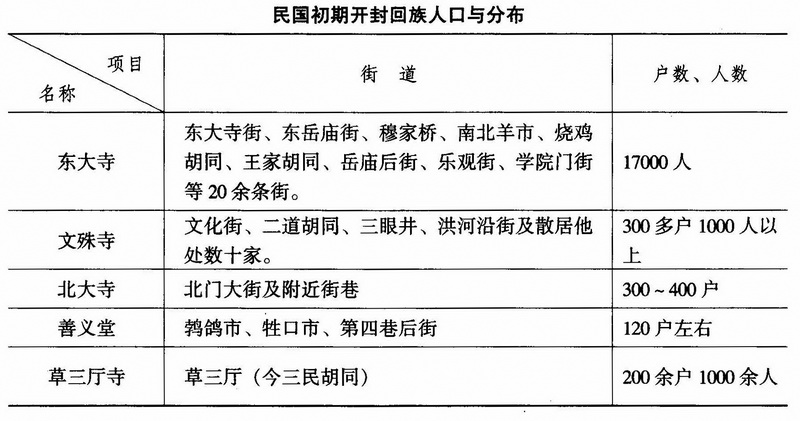

(三)民国时期人口与分布

清末民初,回族工商业有了较大发展,人口也随之较快增加。据《禹贡半月刊》(7卷4期)载:民国初年开封回民约5万人,占全市人口的20%,围绕10座清真寺居住。

1938年,日本侵略军占领开封,大量回族人沿陇海铁路西迁郑州、洛阳、西安、宝鸡、咸阳等地;沿京汉铁路南迁许昌、漯河、武汉。据民国31年(1942年)河南年鉴记载:时有回民11886人,分布各清真寺周围。

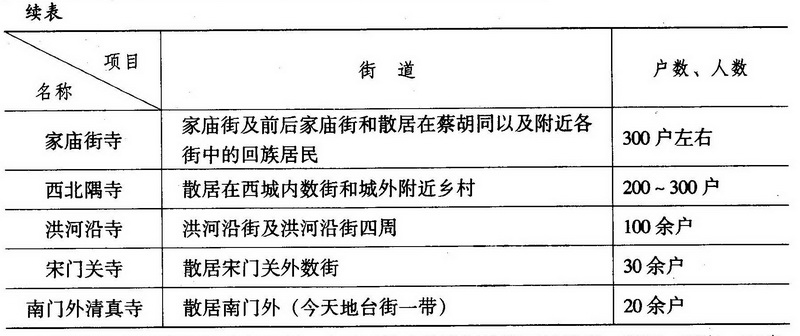

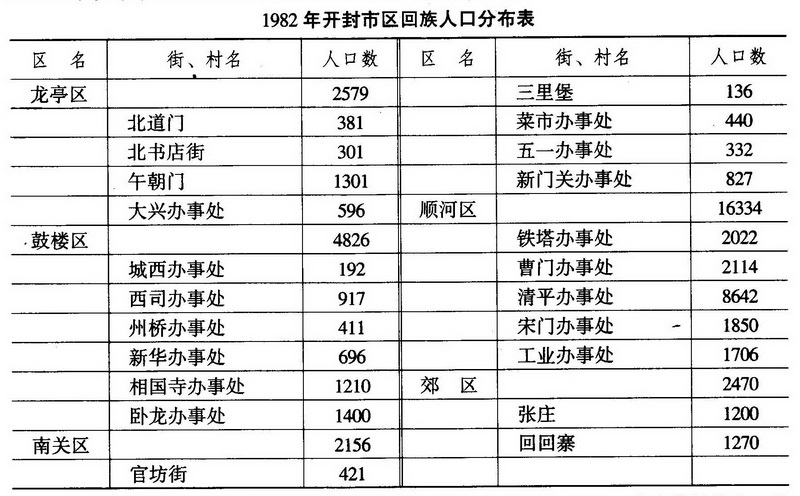

(四)中华人民共和国时期人口增长与分布

1953年,开封回族为10855人,占全市总人口6.2%,占少数民族人口的93.09%。1956年,回族人民响应国家"移民垦荒,建设祖国"的号召,移民青海297户,1526人,时占开封回族人口的9.36%,参军、参干、当工人到外地的不乏其人。但回族人数仍不断增加。1964年增到20348人。1982年增到30951人,占总人口的5.12%,占少数民族人口的94.71%。大小聚居区22处。千人以上办事处、自然村10个。

1990年,回族人口增到62973人(含五县),占总人口的1.5018%,占少数民族人口的92.22%。市区内回族人口36777人,占市区内总人口的5.25%,占少数民族人口(40767人)的90.21%,比1982年净增5826人。千人以上自然村、办事处共21个,除市、郊区以外,分布在五县的有尉氏县张市镇,开封县朱仙镇西街、陈寨、埽东村,兰考县城关镇西街、西茨逢村、红庙东村,杞县西关、玉皇庙村,通许县城关镇二村、邸阁村等。

人口构成:以1982年顺河回族区清平办事处(回族占总人口的41.33%)为例,男性占49.27%,女性占50.73%。12岁及12岁以上人口合计17051名,文盲半文盲2500人,占14.66%。男性每100人中文盲半文盲占7.06人,女性每100人中文盲半文盲占21.86人。6岁及6岁以上人口合计19136名,大学毕业524名,占2.73%;大学肆业或在校生72名,占0.37%;高中生4053名,占21.17%;初中生6523名,占34.08%;小学生5140名,占26.86%;文盲半文盲2824名,占14.75%。