一、服饰

(一)衣着

尉氏县人民衣着有花丽美观和朴实大方两个特点。

民国以前,常见的冬装上有棉袄、棉袍、皮袄、皮袍、皮马褂,(多带左襟)。男性农民多用暖带外束。下是棉裤,脚脖用腿带扎住,另有套裤。帽子有棉帽、皮帽、礼帽、或以巾裹头。足穿棉鞋。夏装上有短衫(女衫带左襟,男子胸前开口)缀布扣或铜扣。下为单裤,农民多穿裤叉(即裤头),脚穿单鞋,春秋衣着以单衣和夹衣多。服装质地,富家冬有轻裘,夏有薄纱。贫家皆以手工纺织的土布为主,色彩,多是靛、蓝、黑、白,闺秀和少妇衣色较艳。

清末至民国,农民未变,学生、官吏、富商、儒士、有戴礼帽、博士帽、穿大衣和西装的。女士多穿旗袍。辛亥革命后,学生和公职人员,多穿中山装。

建国后,五十年代到七十年代,农民服装依旧,国家公职人员穿中山服,学生穿青年装,工人穿工作服。衣色为兰、黑、白、灰四色。年轻女子带襟上衣改用胸前开口,大翻领,下衣为西装,其中六十年代盛着绿军装。

1978年以后,40岁以上人的服装,款式无大变化,质地多为化纤,混毛、毛料。青年款式繁多,以西装、喇叭裤、牛仔裤、马腿裤等为常,女以长裙、短裙、连衣裙、百褶裙、蝙蝠衫普遍。冬季多着呢服绒袄、呢大衣、军大衣、毛裘大衣、皮大衣。鞋类,女子以高跟鞋、带袢鞋、皮棉鞋为普遍。男子以尖头皮鞋、运动鞋、旅游鞋、大头鞋为常见。夏季男女老幼多穿透孔塑料晾鞋或皮晾鞋。帽子种类更多,男有短檐帽、长檐帽、鸭舌帽等。女有针织帽,纱巾、方巾、长围巾。

(二)缀饰

以女子较为讲究,旧社会,女子面饰有画眉、搽粉、抹胭脂、点唇。发簪有鲜花、假花、彩带、彩绳、玉簪、金银簪、铜簪等。耳有环和坠、腕有镯(有玉镯、金镯、银镯)。指有戒指,且蓄甲染红。少儿颈上有项链、并系有牌锁。女子和少儿的冬帽,饰物更多,有翡翠、玛瑙、玉、银等。富家男子有戒指、玉镯、搬指、烟袋坠等。

建国后,缀饰一度废除。近几年女青年开始带镯、戒指、耳环、项链等饰物。

(三)发型

封建时代,男女从小蓄发、扎辫,男子盘于头顶,闺女垂于背后,婚妇盘"园头"。民国新生活运动时,青少年女子长辫变成"剪发头"。或将独辫分为双辫,额前留"刘海儿",男子发辫剪去,农民多是光头,学生、公职人员留"偏分头"。建国初期仍和民国时期同,男子逐渐平头,背头较多。近年,青年男女风行烫发,以女子为最普遍。

旧时代,男子年轻蓄胡,以胡长且黑者称"美"。民国后,男子愈花甲或有孙子出生,始蓄胡,现仍如此。

二、民食与风味

(一)民食

旧社会,富豪官家,食山珍海味,鸡鱼糖蛋。劳动人民,祖祖辈辈糠菜半年粮。夏季每日三餐,稍稠;冬季每日两餐,稍稀。

建国后,尤其是1978年后,尉氏县人民食品结构发生了变化,传统饭食主要有:

1、馒头:方的叫馒头,园的叫蒸馍。粗粮制作有窝窝头,锅饼。

2、饺子:也叫扁食。分荤素两种。下水煮的称水饺,用笼蒸的叫蒸饺。

3、面条:有汤面、捞面(荤、素两种)、蒸面、卤面、炒面等。

4、包子:有肉包、素包、枣包、豆包、糖包等,就大小和做法不同,又有菜角、小笼包、水煎包等。

5、烙饼:有薄烙馍,厚烙馍。油烙馍和馅饼四种。

6、油条和油饼。

7、浠饭:白面浠饭、面疙瘩、小米浠饭、大米浠饭、豆浆、豆沫、绿豆汤。

8、汤类:常食的有:咸糊涂,豆腐汤、胡辣汤、鸡蛋汤、丸子汤。

9、菜类:蔬菜有:白菜、萝卜、茄子、黄瓜、荀瓜、辣椒、冬瓜、芹菜、土豆及粉条、鸡蛋、豆腐、豆芽等。肉类以大肉(猪肉)为主,兼有羊肉、牛肉、鸡、鱼等。

(二)风味小吃

高家蒸馍:城关镇南街高家祖传,具有馍皮薄,色白,味甘甜之特点。食不掉馍花,泡在汤中自然粉碎,易消化,老人尤爱。

海家烧饼:城关镇南街海结实从通许县洪家学回并创新。民国时期就享盛誉。松黄色、有光亮,皮脆嫩软,香酥可口,可做十几种花样。

董家油条:清末城关镇渔市街董富生的绝技,具有碰牙就酥,见汤就粉之特点,当时与张金盘(尉氏河东人)的名吃绿豆面糊涂搭伙,饮誉全县,现此技失传。

卤兔肉:城关镇后新街郭元所创,制法:将野兔剥皮去腑,高挂风干放入老汤(也叫陈汤),配十种作料加火硝煮制。鲜嫩可口,余味悠长。

羊肉烩面:1976年城关饮食服务公司杨东方(杨四)首制,深受群众欢迎。1979年后遍及全县乡镇。其作法:上等白面拌一定比例的盐、矾、碱、水、活成软面,放半小时再搓切成长3寸、宽2寸、厚2分、重1两的面条,涂油,叠放盆中。下锅时拉面条两端,三次折拉,共成8根,煮熟,加熟肉丁、配料和佐料而成。杨四做的羊肉烩面以巧配大料,巧制辣椒油,享誉豫东。现该馆在县城、郑州、开封设立分馆7处。

洧川豆腐:产于洧川镇,享名于清朝。用老浆水少加石膏、香醋发醇后点制而成,表皮呈深琥珀色,刀口纯白,质地坚硬,手拿斤把块往地下甩,不出水,不毛边、不变形。可用秤钩挂,能用麻绳提,放到锅里炖。煮不化、越炖越香。用此品做成的热白豆腐,具有地方风味,堪称一绝。

洧川锅盔:产于洧川镇,有二百多年的历史,状如簸箕,每个斤重。制作时,将细白面和好后兑佐料,一层层卷好成形。贴于铁锅中蒸熟,一边白光发亮,一边金黄酥脆,嚼着松软爽心,受食客欢迎。

瓜尖:这种果脯是对冬瓜加工后放入适当白糖制成,外观粉白,断开似冰凌透亮,吃起来脆甜利口,具有清火作用。

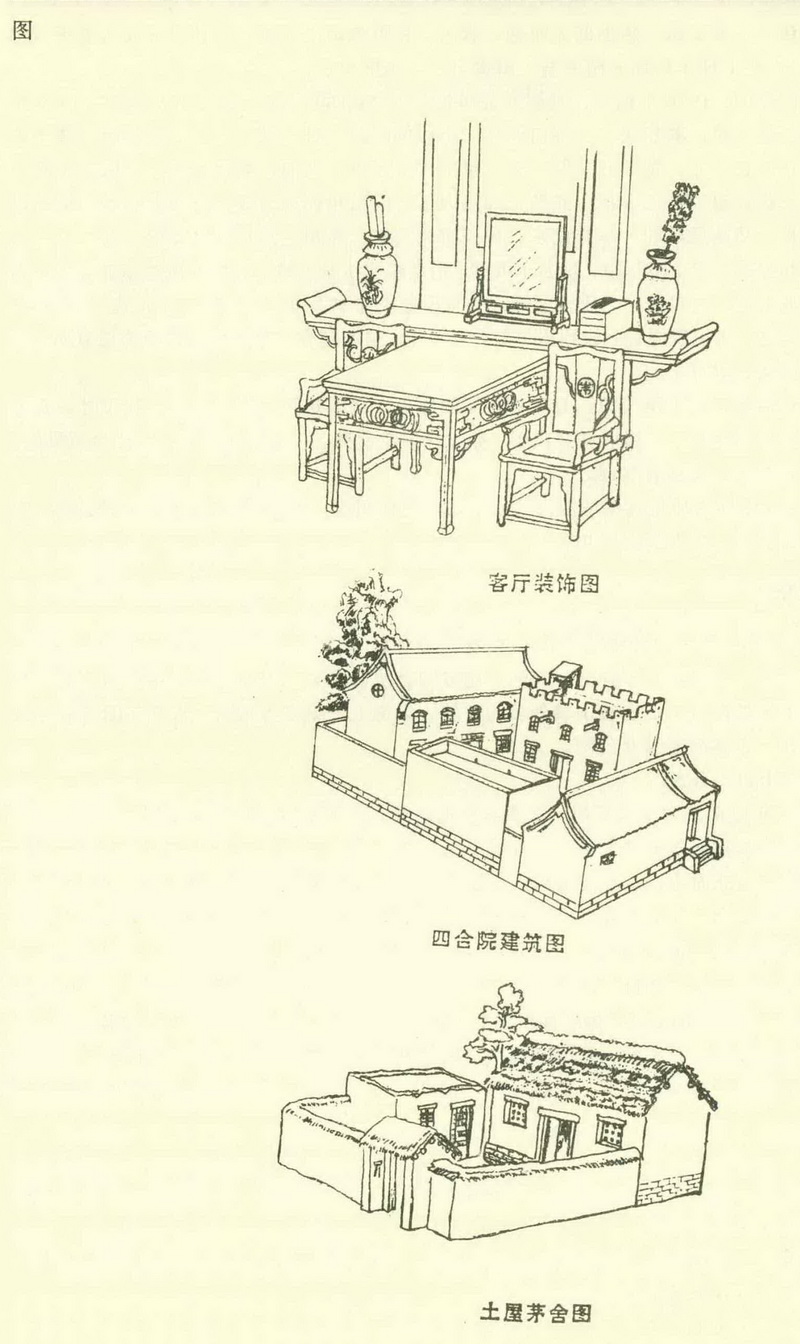

三、居住

本县城镇居民习惯独院居住,分上房(面对大门的房,多座北面南)、配房(厢房,上房左右侧)、邻街房(与院门相连),组成四合院。农家一般厨房在上房左侧,灶门向西。临街房喂牲口,上房右山墙外多为眷厕。大街上公厕多为男厕,近几年随着农村规划的实施,才逐渐有男女公厕。

民房有以下几种

1978年以前多为土墙草房,富者居旧式瓦房。1978年后农村陆续规划,住房不断更新,呈现出从没有过的新面貌,主要样式有:

瓦房:坐北面南,砖木瓦结构,多数是正屋5-3间,另有配房。正屋纵深7米,外有1.5米宽走廊(凡5间者,只有中间3间走廊,称两头沉)。两开或三开玻璃窗,白灰粉墙,水泥铺地。房顶用机瓦(红、兰)或小瓦(旧式瓦),屋脊有平脊、叠脊两种。

平房;砖、木、钢筋、水泥结构,上用钢筋水泥预制板盖顶,其它部分与瓦房同。

楼房:多数为两层楼,每层都用钢筋水泥预制板盖顶,底层有走廊,上层有阳台,少数户外壁用彩色米石粘墙,边缘和廊沿以彩色瓷片镶贴。内壁用高级涂料粉刷,并设有会客室,浴室、卧室、书房、贮藏室等。张市乡后大庄村,全村皆盖"将军楼"。

四、行

建国前,单人外出大多步行,个别有骑驴的。富户有骑马,坐马车的,有家属相随时,则推轰车或肩挑等。

建国后,轰车渐无。60年代由人力车代替。1978年后,自行车逐步普及代替了步行。单畜胶轮车拉着家属走亲访友十分方便。

1985年,农村四轮拖拉机、手扶拖拉机渐多,代替了人力车、畜力车。个别专业户购置摩托车代替自行车。县城摩托车渐多。机关多有吉普车、轿车。