明嘉靖二十七年(1548),全县20保,即在坊保、黎寺保、南营保、大齐保、宁村保、段庄保、砖楼保、岳寨保、隗村保、三楼保、百湮保、高村保、康墙保、留石保、永康保、黎岗保、刘乡保、尹郭保。

清道光十一年(1831),全县20保,557个自然村,城东北在坊保39个村,北营保34个村,城正北揆文保28个村,城正东黎寺保12个村,永康保15个村。城东南奋武保28个村,南营保16个村,大齐保28个村,刘乡保17个村,宁村保14个村,段庄保21个村,黎岗保13个村,尹郭保20个村,砖楼保16个村。城正南岳寨保28个村,城西南留石保26个村,高寺保40个村。城正西高村保65个村。城西北康墙保53个村,在城四周的是百湮保43个村。

清宣统二年(1910),尉氏县划分东、西、南、北、东南、西南、中七个选举区。民国九年(1920)八月,改七个选举区为东、西、南、北、中五个自治区。民国十九年(1930)五月,仍设五个区,区的名子由东、西、南、北、中变为一、二、三、四、五,各区建区公所,区辖乡、镇,乡、镇辖间,闾辖邻。300户为一乡、镇,25户为一闾,5户为一邻。第一区公所设在城关,辖20个乡,一个镇,第二区公所设在张市,辖39个乡,两个镇;第三区公所设在南曹,辖42个乡,两个镇;第四区公所设在大营,辖16个乡;第五区公所设在芦馆,辖26个乡,全县共143个乡,5个镇。

民国二十二年(1933)元月,恢复保甲制,县下设区,区下设联保,联保下为保,保下为甲,共分五级。

民国二十三年(1934)废联保。民国二十五年(1936)五个区并为三个区,民国二十七年(1938)恢复联保,仍为县、区、联保、保、甲五级,第一区韩集,第二区张市,第三区蔡庄,共为42联保、416保、3357甲。当年6月,日军进犯中原,国民党军决黄河堤于花园口,贾鲁河以东成为黄泛区,国民党政府统治下的政区,实际上只剩西部的一区和三区。民国三十年(1941)撤销区和联保,贾鲁河以西设城关、蔡庄、水台、南曹、崔家、大营、韩集6个乡(镇)91个保,1265甲。贾鲁河东未设。 1945年日军投降后,国民党县政府在黄泛区设张市、金针两个乡。1946年撤销水台、南曹、崔家三个乡,合并为城关、蔡庄、大营、韩集、张市、金针6个乡。

抗日战争胜利前夕,县抗日民主政府建立。1945年6月,在本县南部、鄢陵县北部解放区,建鄢尉县,下设南曹、彭店两个区。1947年6月解放区扩大到县城西南大部分地区,并同洧川解放区连成一片,建立了尉洧县,相继建南席、蔡庄、大马、大营、城关5个区。

1948年2月,尉洧县改称尉氏县,设城南、彭店、朱曲、城北、天福(大马)、张市、永兴7个区。1948年10月尉洧分治,尉氏县设彭店、蔡庄、大营、城南、城北、城关6个区。1949年5月,彭店归鄢陵,贾鲁河东黄泛区由通许划归尉氏,设万寺、段庄两个区。庄头以北,贾鲁河以南地区由开封县划归尉氏,全县为城关、蔡庄、段庄、万寺、芦馆、大营6个区。

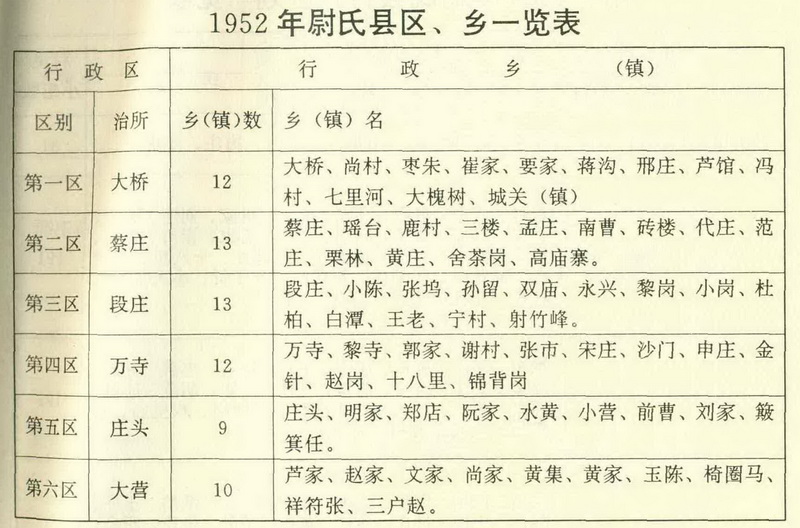

中华人民共和国成立后,全县仍为六个区,1952年2月各区的名子,改以序号排列,即城关为一区,蔡庄为二区,段庄为三区,万寺为四区,庄头为五区,大营为六区,共辖69个乡(镇)。

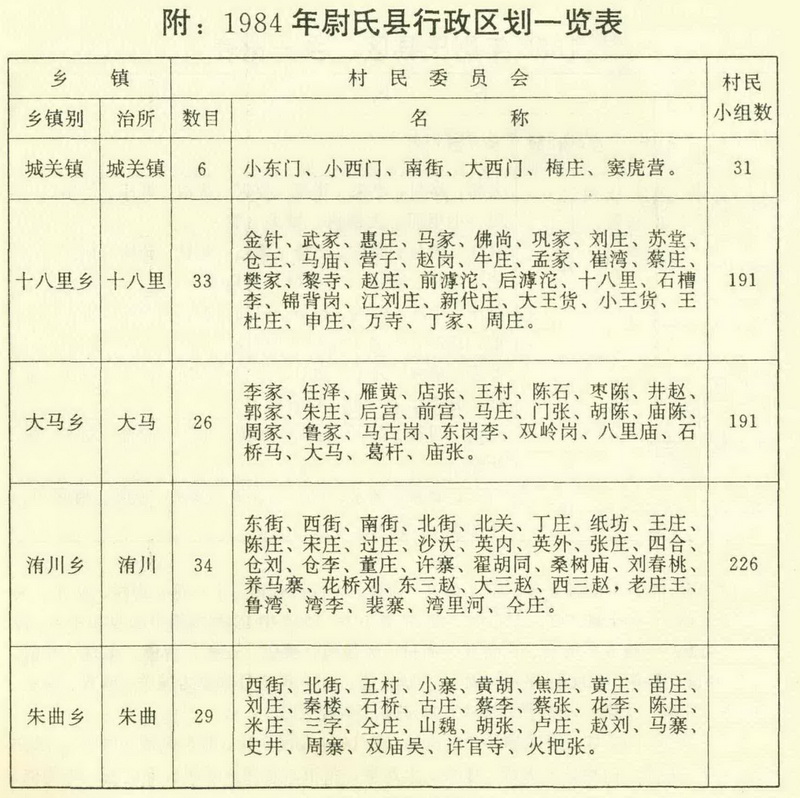

附:1952年尉氏县区、乡一览表:

1958年9月27日,通许县并入尉氏县。共16个人民公社,即东风镇(尉氏)、通许镇、南曹、蔡庄、门楼任、大营、庄头、十八里、张市、永兴、邸阁、玉皇庙、四所楼、朱砂、百里池、竖岗。1959年11月撤销南曹、门楼任、百里池三个公社。1961年8月改建为城关、庄头、大营、蔡庄、永兴、通许、张市、竖岗、邸阁、玉皇庙、四所楼、朱砂十二个区和尉氏、通许两个镇,分辖49个小公社。

1962年3月尉氏、通许分治,尉氏县设城关、庄头、大营、永兴、蔡庄、张市6个区和尉氏镇,分辖24个公社。

1963年2月,区、社合并。将原来的6区、1镇和所属24个公社改为邢庄、庄头、大营、大桥、蔡庄、南曹、永兴、张市、十八里9个公社和城关镇。1965年2月,开封县水坡公社并入尉氏。同年8月,长葛县洧川、朱曲、大马、岗李四公社并入尉氏。1975年初,从张市公社中划出小陈公社,从朱曲、蔡庄、大马、大营、大桥五公社中析出四新公社(后改为门楼任公社),直到1983年底的9年间,全县均为17个公社,公社下设生产大队,大队下设生产小队。

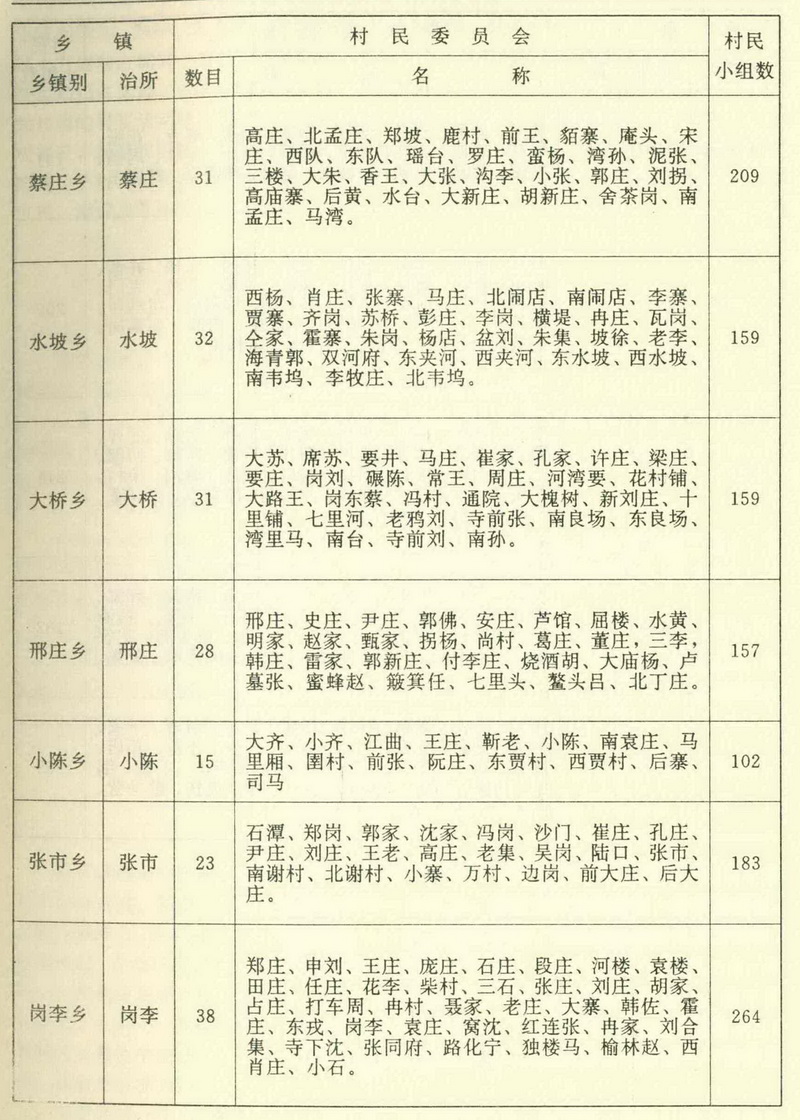

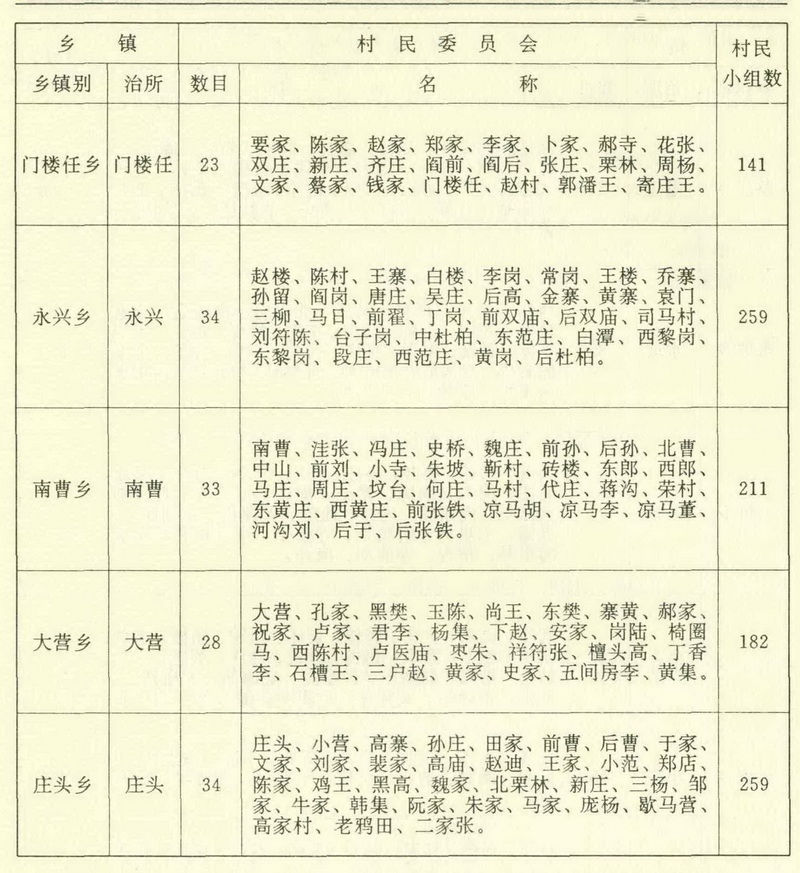

1983年12月,农村体制进行改革,公社改称乡,生产大队改称行政村,生产队改称村民小组。共建17个乡政府,479个村民委员会,3173个村民小组。