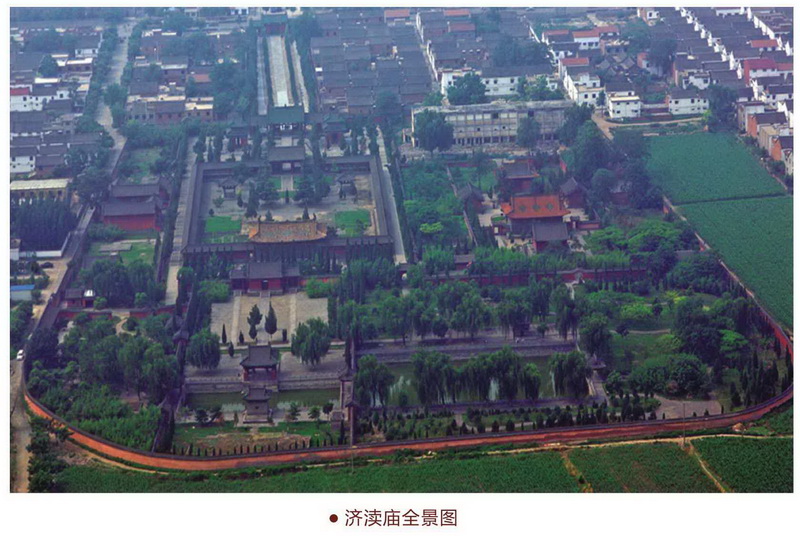

济渎庙,全称济渎北海庙,包括济渎庙、天庆宫、北海祠、御香院四大建筑群。济渎庙创建于隋开皇二年(公元582年),为皇帝祭祀济渎水神而敕建;隋开皇四年扩建天庆宫和御香院;唐贞元十二年(公元796年),又建北海祠,祭典北海神。唐、宋、元、明各个朝代,济渎庙都有大规模的扩建,明时建筑已多达400余间。建国以后,地方政府对济渎庙进行了多次维修和复修,现庙院南北长510米,主院落东西宽215米,占地面积8.6万平方米,约合130亩。现存建筑30多座、180余间。和长江、黄河、淮河上的其他三座水神庙相比,济渎庙的占地面积和建筑规模都是第一位的,堪称天下第一水神庙。

济渎庙,包括清源洞府门、清源门、渊德门三重大门。清源洞府门是济渎庙的山门,为明代重修的砖木牌楼制式,系三问四柱悬山造,檐下采用九踩重翘重昂重棋斗棋,四根大柱一线排列,上承巍峨雄大的楼顶,是风格独特的中国古典建筑范例,极具观赏价值。清源洞府门前原有宽阔的大道,据清乾隆《济源县志》载,大道上有东西二牌楼,相对而立,可通车马,颇有气度,可惜早已损毁。进入清源洞府门,是一条长170米、宽30米的甬道,然后进入清源门。清源门和渊德门之间原有四座牌楼和东岳行祠、嵩里神祠等建筑,现仅存明洪武年问的大明诏旨碑一通,记述的是朱元璋平定天下的功绩和封祭五岳四渎的诏文。进入渊德门,是祭祀济渎神的主体建筑渊德殿及元君殿、三渎殿,1867年被农民起义军捻军焚毁,但遗址犹存。渊德殿是济渎神"朝政"的殿堂,渊德殿后的寝宫是济渎神的下榻之所。寝宫建于宋代开宝六年(973年),是河南省现存最早的木结构建筑。济渎庙整体布局呈"甲"字形。据说布局之所以呈"甲"字形:一是祭祀渎神乃国家祭祀河神之最高级别,而唯有济水源头距离都城最近,祭祀最为频繁,暗含雄甲天下之意;二是古人认为此处地貌奇特,状若金龟伏地,庙呈"甲"字形,寓含"金龟探海"之意。

北海祠在济渎庙之后,其主体建筑仍沿济渎庙的轴线排列。北海祠在济渎庙中自成体系,又与济渎庙整体布局相协调。北海祠是祭祀北海神的场所,所有建筑又都围绕北海池布局。北海池又名济渎池,为济水东源。池中横砌石梁,将其分为二池。东池称龙池,面积约1022平方米;西池称小北海,面积约2826平方米。池内泉水清澈,水涌如珠,殿阁亭台相映,景物如画,为珍贵的北方古典园林建筑。池北为灵渊阁和北海神殿,有甬道直抵池南龙亭,龙亭依岸而建,凸于池内,为祭祀活动官员投掷金龙玉简和牺牲祝帛提供方便。北海祠前方后圆,体现了古代人"天圆地方"的宇宙观。

天庆宫是祭祀玉皇大帝和"三清尊神"(玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊)之处,主要建筑有吕祖庙、祖师庙、玉皇殿、长生阁。玉皇殿是天庆宫的主体建筑,殿前有桧柏一株,高20余米,树围6米许,枝叶繁茂,老态龙钟,为汉代遗物。相传唐代大将军尉迟敬德监修大庙时,曾在树上挂过钢鞭,故五代后汉皇帝刘致远封它为"将军柏"。长生阁位于玉皇殿后,高台建筑,明代遗物,内塑长生神像,传说朝拜者可长生不老。阁前有"天下第一洞天"题额,是元代大学士许有壬撰写。"天下第一洞天"题额原来在王屋山紫微宫前,由于艰于祭祀,又原样刻一副置于此。

御香院主要建筑有御香殿、广生殿。御香殿是钦差大臣祭祀前休息和整理祭品的地方,内有接官楼进行会客和住宿。殿后有广生殿,塑有送子娘娘,是古代人乞求生子的地方。

济渎庙内碑碣林立,书体有真、草、隶、篆。其中唐天宝六年《宴济渎序》,宋开宝重书《李继安击石记》、元赵孟頫的行书《投龙简记》、明代朱元璋的封神碑《大明召旨》等,均具有很高的史料和艺术价值。金大定二十年《创建石桥记》,其拓片1972年曾赴日本展出。明代的《济渎北海庙图志碑》较详细地描绘了明代中期济渎庙的规模和布局,为研究和恢复济渎庙提供了可靠依据。

(二)济水源头祭水神

"国家大事在祀与戎。"在古代社会,祭祀是国家的头等要事,在国家的各项祭祀中,渎祀(就是对四渎河神的祭祀)占有非常重要的地位。济水和长江、黄河、淮河并称"四渎",与五岳齐名,成为我国名山大川的代表,对济渎的祭祀上古时便已有之。

济水受到历代尊封。周代济水已被列为封禅的对象。秦朝尊济水为水神,汉代尊济水为诸侯。从隋文帝开始,历代历朝对济水加封逐步升级。唐天宝六年(747年),唐玄宗加封"四渎","济渎封清源公";宋仁宗时济渎升格为王,封"济渎为清源王",宋徽宗又加封济水为"清源忠护王";元仁宗封济水为"清源善济王";明太祖洪武二年(公元1369年)颁布《太祖改正岳渎神号诏》:"四渎称东渎大淮之神,南渎大江之神,西渎大河之神,北渎大济之神";康熙和乾隆分别为济渎庙亲书"沇济灵源"、"流清普惠"的牌匾。

济水祭祀成为国家盛典。秦、汉即有祭祀济水的活动,自隋之后,对济水的祭祀日益隆重并成为定制,祭典封禅不断升级,历代皇帝遣使举行盛大祭典活动不绝。济水祭祀是天子御祭,天子选出钦差御祭大臣,翰林院负责拟定祭文,择吉日携圣旨奔赴济渎庙祭祀。钦差御祭大臣到达济渎庙时,所有文官武臣、乡村士绅都跪在路两边迎接祭祀分为初献、亚献、终献。向北海池投沉"龙简"是祭祀的核心部分。古代祭祀惯用"沉埋"形式,祭水用"沉",祭山用"埋"。济渎庙中有两通元代碑刻,记录了元朝皇帝派员到济渎庙投沉"龙简"的事情。2003年7月,济源市整修济渎庙清淤北海池时,发现"玉简"一枚,为乳白色真玉,正面镌刻七行楷书。从铭文内容看,这个玉简是北宋熙宁元年(1068年)宋神宗赵顼登基之后,派遣使者诏告济水神时投沉的。

济水祭祀,永远停留在了过去,成为中华文明史上的一串足迹。但对济水的顶礼膜拜,将永远是中华民族水文化的重要组成部分。

(三)济水源头建夏都

据《今本竹书纪年》记载,夏朝第六代帝王少康"十八年,迁于原";又据《古本竹书纪年》记载,夏朝第七代帝王少康之子"帝杼(zhu)居原"。少康迁原、帝杼居原的记载表明,"原"曾为夏朝都城。

原、原城屡见于古代文献。据《左传》等文献记载,周武王封弟原叔于原,周襄王以原赐晋,晋文公伐原后以大夫赵衰为原伯。根据考证,这些历史事件均发生在济源,由此可以确定,周代之"原"即在今济源。郦道元《水经注》在叙述济水的源头与走向时曾说:"(济水)有二源,东源出原城东北,昔晋文公伐原,以信而原降,即此城也……南流与西源合。西源出原城西。"据此可知,原城当在济水东、西二源之间。今济水东、西二源仍然存在,在东、西二源之间区域有"庙街遗址",为河南省人民政府1963年6月确定的省级文物保护单位。庙街遗址发掘出龙山文化时期的陶祖、卜骨、车马坑等大量文物,其中个体硕大的陶器不是一般聚落所能见到的,这些与作为王都的地位是相称的,可视为"原城"遗址的历史物证。据此可以初步判断,《水经注》所记载的"原城"与今"庙街遗址"的位置相吻合。另据《括地志辑校》记载:"故原城在怀州济源县西北二里",位置十分明确,可资佐证。根据史料记载,夏朝建都原城时间较短。《今本竹书纪年》记载,夏帝少康"十八年,迁于原,二十一年,陟(zhi,古指帝王之死)。"又载其子杼"帝即位,五年,自原迁于老丘。"据此计算,夏都在原城停留的时间为8年。

夏朝曾建都于济源市的济水源头,虽历时只有短暂的8年时间,但从已发掘的"庙街遗址"看,其面积规模之大,遗迹遗物之丰富,文化内涵之厚重,均表明了它一度的繁荣。