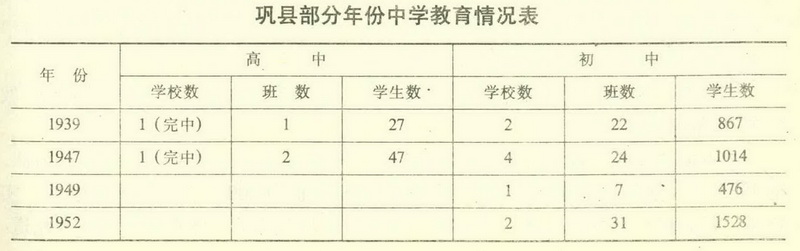

光绪二十九年(1903),清廷通令各州、府、一等县设中学堂。巩县属三等县,故延至民国11年(1922),停办蚕桑学堂改为县立初级中学,校长吕金旺。民国22年(1933),私立新心初级中学在北官庄成立,此乃我县私立中学之始。开封沦陷前夕,民国27年(1938),巩县人吴永铭在开封所办之私立中州中学,先后迁巩县琉璃庙沟(今新中村)、鳌岭、兴仁沟。巩县人刘锡五在开封所办之私立大河中学,迁巩县北官庄,与新心中学合并,称“联合中学”。民国28年(1939),巩县兵工厂留守主任何汉忱,利用兵工厂地产做学田,成立私立遗爱中学。民国31年(1942),联合中学和遗爱中学增设高中班,发展成完全中学。同年,私立崇仁中学在高庙成立。民国33年(1944),巩县沦陷。遗爱中学西迁,其余中学停办。民国34年(1945),抗日战争胜利,中州中学、大河中学迁回开封。县立初中、新心中学、崇仁初中均恢复,遗爱中学迁回复校。民国35年(1946),回郭镇私立嵩洛中学成立。民国36年(1947),全县有公、私立中学5所,在校学生1076人。

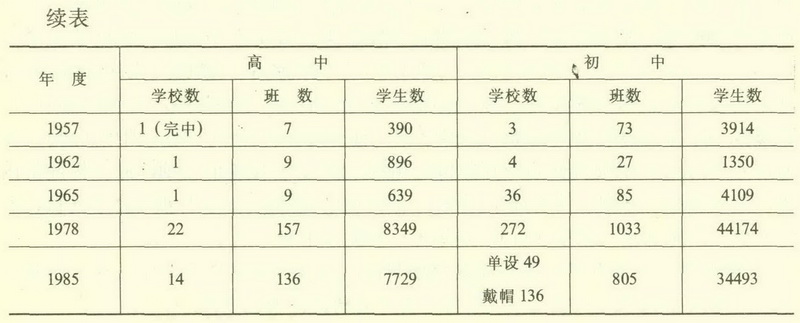

1948年9月,巩县初级中学在芝田恢复,招收新生4班,160人。1949年初,巩县初级中学迁鳌岭。1952年,巩县初级中学改称“巩县第一初级中学”(简称“一中”),该校孝义分院改称“巩县第二初级中学”(简称“二中”)。9月,又在回郭镇东庙设立一中分校。时,全县有初中学生1528人,教师81人。1954年,在回郭镇新设“巩县第三初级中学”(简称“三中”)。1956年,一中、二中改为完全中学。增设小学戴帽初级中学6所,即四中(夹津口)、五中(康店)、六中(鲁庄)、七中(芝田)、八中(高庙)、九中(北官庄)。后,九中改为工人技校。1957年秋,巩县第一完全中学高中部并人二中,一中复为初级中学。时,全县有高中学生390人;初中学生3914人。1958年,在“大跃进”形势下,增设5所初中,即十中(沙鱼沟,后迁神堤)、十一中(西村)、十二中(涉村)、十三中(大峪沟)、十四中(鲁村)。另设民办初中19所。时,全县公立、民办中学共34所。1959年,二中之初中部分出,在孝义成立“巩县第九初级中学”。同时,又增设初级中学2所,即十五中(张岭)、十六中(赵城)。1960年,全县公立初级中学由原来的163班,增加至219班,学生达10573人;高中由16班增至24班,学生1028人;民办中学也有较大发展。1961年,贯彻“调整、巩固、充实、提高”方针,对全县学校进行调整、压缩:保留高中18班,学生607人;保留初中6所,33班(即一中9班、九中6班、三中6班、七中6班、六中3班、四中3班)。当时,八中、十三中随公社划归郑州市上街区。民办中学停办。1962年,因经济困难,继续调整、压缩:保留高中12班,保留初中30班(一中9班、九中6班、七中6班、三中6班、四中3班)。是年冬,恢复五中和六中。

1964年,巩县贯彻半耕半读教育精神后,孝义公社建耕读高中一所。全县发展了一些民办初中。八中、十三中由上街区义随公社划归巩县。

1966年,“文化大革命“开始,中学“停课闹革命”,停止招生。1967年,根据中共中央“复课闹革命”的指示,各中学陆续复课。1969年春,初中归大队办,改三年制为二年制,春季始业,实行贫下中农管委会管理学校。巩县二中停办。公社办“五七”高中15所,招生实行推荐制。大队学校实行“七年一贯制”(即小学5年,初中2年)。1973年2月,取消“五七”高中名称,高中调整为10所。1975年,提倡每个大队都办高中,实行“九年一贯制”(即小学5年、初中2年、高中2年)。是年,九年制学校发展到202所。次年,因校舍、师资、设备等困难,部分停办,部分合并,全县压缩为78所。

1978年,对中等教育进行调整和整顿。全县保留高中22所(每公社一所,县城一所,其余为厂矿办),在校学生8849人;初中270所,学生44174人。同年,二中恢复,仍为开封地区重点中学,在全县招生。1980年,又恢复为河南省重点中学。1981年,经省教育厅检查验收,巩县二中被定为河南省首批办好的重点中学之一。巩县三中为开封地区首批办好的重点中学之一。县重点初中6所(县城、南河渡、新沟、大峪沟、芝田、清西)。1982年,调整农村中学布局,停办南河渡、沙鱼沟、核桃园3所高中,学生就近并人其它高中。全县有单设初中49所,根据上级提倡初中定点单设精神,压减了初中学校数,在一定程度上改变了高、初中布局分散,占用教师过多,影响教学质量的被动局面。

附:巩县第二高级中学简介

巩县第二高级中学,原于1951年在孝义镇巩县兵工厂遗址的废墟上建成,当时属巩县初级中学分院。1952年,正式成为“巩县第二初级中学”。1956年秋增招高中班,更名为“巩县第二完全中学”。1959年初中部分出,始称现名。

1959年,二中首届毕业生升入高等院校的占87.7%,位居全省第二。

1960年5月,二中师生代表出席了全国群英会,受到周恩来总理、邓小平副总理等中央领导人的接见。巩县二中被国务院命名为“先进单位”,并被定为郑州市重点中学。1961年,85.4%的毕业生升人高一级学校,名列全省第一,全国第六,被定为河南省重点中学。

“文化大革命”中,巩县二中被诬为“资产阶级大染缸”,横加摧残,学校部分领导人和教师以种种莫须有罪名被揪斗,关“牛棚”,以至遣散回乡,接受劳动改造,大部分教师转入“五七”学校。学校停止招生达12年之久。

粉碎“四人帮”后,1978年8月,巩县二中恢复,在全县择优选用教师,择优招生。并恢复为开封地区重点中学。1980年恢复为河南省重点中学。1981年,定为河南首批办好的重点中学之一。

该校恢复以后,继承和发扬了勤奋刻苦,严格要求的传统校风。1959至1985年(其中13年未参加高考)的14年中,为高一级学校输送学生2166人,并涌现出多名在全省高考和学科竞赛中的优秀学生。1983年,全县考入北京大学和清华大学8名学生中,二中就占7名。

1985年,全校共有学生18班,1060人,全部食宿在校。教职工156人,教龄在30年以上的17人。

二中创建以来(除“文化大革命”期间),学校规模逐渐扩大,设备逐年增添。至1985年,学校占地面积54917平方米,建筑面积16200平方米,有教学楼、实验楼、行政楼、教师办公楼、体育楼、宿舍大楼和大礼堂。体育场有400米跑道。图书馆拥有图书12500册。理化实验,可二人分组试验。