一 降水

根据中牟县近40年统计,平均年降水量616mm,约合8.7亿立方米,除蒸发入渗,可形成径流1亿立方米,占总水量的11%,多集中在7、8、9三个月。年际变化大,分布不均匀,地面流失快。流入河道之水,第一,因各河上中游坡度大,拦洪工程无力负担,难以拦蓄,只好任其流失;第二,各河堤岸、河床土质差,透水性强,河水大量渗漏,河道很快干涸,因此河道水利用率不大。

二 过境水

黄河水 建国以来,黄河中牟段南岸杨桥、三刘寨、赵口先后建成三个引黄闸,引水总能力约72立方米/秒,年均引水量为3.0l亿立方米,占水总量的11.1%。引水放淤灌溉后经由排水沟转入贾鲁河,供沿岸提灌,最后退水出境。

贾鲁河水 过境水流量年均为4.83亿立方米,占水总量的53.2%,但因郑州市大量排放污水,严重污染,不宜灌溉使用。只有在引黄灌淤退水和大量降水入河冲淡污水后,方可使用,提取水量年平均约114万立方米。

三 河流

黄河 秦汉以后的黄河,出邙山、经阳武,人山东,流人渤海。金明昌五年(宋绍熙五年,1194年),黄河决口阳武,河道南迁,经中牟北境东流,经开封、兰考东北入山东境。

1990年的黄河中牟段,自杨桥村西北入境,东至狼城岗乡北出境,全长39.28公里,河身宽3000~4 000米,两岸大堤相距6~14公里,流域面积达400平方公里,平均年径流量442.35亿立方米。

黄河出邙山后,落人平原,流速骤减,泥沙沉积,河底增高,河床高出堤外地面约4米左右,全靠两岸筑堤防止漫溢。每至汛期,洪峰暴至,往往泛滥成灾。仅元代至元二十三年(1286年)到民国27年(1938年)的653年间,在中牟较大的泛滥就有25次之多,给中牟县及下游各县人民带来沉重灾难。

黄河为害多,但也提供了灌溉运输之利。古代人民就曾多次因势利导,兴利除弊。战国时魏惠王十年(公元前361年)、魏惠王三十一年两次开挖鸿沟,引黄水于圃田,再引至大梁城(开封),然后东南入淮,以利灌溉。隋炀帝大业三年(607年),引入河水于荥泽,经中牟东南入淮,虽为游乐,亦利水运。

建国后,黄河下游沿岸人民大力治河,兴修水利。1956年后,中牟县大力实施引黄灌溉工程,不断总结经验教训,改建工程,杨桥、三刘寨两大灌溉区,设总干渠、分干渠510条、总长625.75公里,排水沟237条、总长468.5公里;使大部分沙荒、沼泽、盐碱之地变为良田,一向荒凉的"北大荒"盐碱窝,成为稻米之乡。

贾鲁河 贾鲁河古时上源在荥阳,北接蒗荡渠,东流人中牟,唐、宋称汴水、汴河,并开通济渠、广济渠、惠济渠,以通航运,并利灌溉。《宋史》有"京西斥卤之地,尽成膏腴,为利极大"的记载。元顺帝至正十年(1350年)派工部尚书贾鲁治河,又循鸿沟、汴水之道,导京、索、须、金诸水人黄泛南流一支故道(汴河)以达于淮,河成,改称贾鲁河。明、清,黄河多次决口夺贾鲁河道入淮河,河道破坏,灾患无穷,虽时有堵截疏浚,收效不大。民国27年6月,黄河南岸中牟赵口、郑州花园口均被扒开,黄河又一次夺贾鲁河道入淮河,为时达九年之久。民国36年,黄河堵复,原贾鲁河道逐渐恢复。

贾鲁河上源有三:西支出自密县北山区圣水峪,中支出自郑州郊区三李村西冰泉、暖泉,东支出自郑州郊区九仙庙泉。三个支流在郑州尖岗村汇合后,又东流汇京、索、须、金四水,经郑州北郊转东南人中牟,再经尉氏、扶沟、西华至周口汇人颖河转入淮河,全长246公里,流域面积5896平方公里。

贾鲁河在县西北境大吴村西南入境。东流经白坟、后潘庄、孔庄,折向北,到大衡庄转东,到三官庙村转南,经县城东关外流向东南,经十里铺、陈桥、时寨到瓦灰郭村东出县境进入开封县。境内河长52.3公里,流域面积1092平方公里。沿途汇人较大的支流八条,左岸有石沟、大孟沟、水溃沟,右岸有七里河、老丈八沟、堤里小清河、丈八沟、小清河。

贾鲁河中牟段为1938年黄河决口时,大洪夺道入淮所形成,河床冲刷宽达1000米左右。1956年以后,引黄灌区借贾鲁河道向下游送水,泥沙随之而来;加上滩区孳生水草及筑堤回耕,河床淤塞日趋严重,引水断面逐渐缩小,泄洪能力大为减弱。1977年河床平均淤高1.5米.行洪断面不足500米,主流河槽仅20~40米,行洪能力只有154~198立方米/秒。80年代后,由于上游工厂向河内大量排放污水,水质污染严重,破坏了生态环境,减少了灌溉之利。

七里河 古名龙须沟,源出新郑县北部,在郑州市郊一段先后汇入的支流有金水河(原入贾鲁河,1960年改入七里河)、十八里河、潮河等。在中牟县西境康庄村入境,经白沙村南到后潘庄西汇入贾鲁河。全长51公里,流域面积519.4.平方公里。中牟段长8.8公里,流域面积7.4平方公里(不包括流入此河的白石磙潭沟、花马沟)。此河上游系丘陵地区,坡降大,挟沙多,每遇汛期,上游水势较猛,流入中牟县后,地势趋于平坦,水势变缓,出口又受贾鲁河水顶托,形成淤积倒溉,往往决溢为患。1960年郑州金水河改入此河,水质污染十分严重,历经省水利厅、郑州市郊区、县政府多次治理,达到三年一遇除涝和20年一遇防洪标准。

丈八沟 古名八丈沟,早在秦汉时期即为北通圃田泽注入汴水的河道。源出新郑县北佛潭村,东北流,至中牟县河北张村入境,经河范、单家、梁家、许家、古城,至胡辛庄东南人贾鲁河,全长53公里,总流域面积396平方公里,境内河长42.1公里,流域面积360.2平方公里,汇入支流有单家沟、大胡沟、小清河等。

此河是季节性河流,没有常流水源。上、中、下游地形分别是丘陵、沙区、平原、洼地,地形高差大,每到汛期,一遇洪水,就要出现上游急水冲刷,中游挟沙坍塌,下游淤积漫溢,往往造成灾害。建国以来,经过多次治理,收到良好效果。

小清河 小清河系古之双洎小清河的支流,后来自成河道,源出三官庙乡晶店村东,北流经三异张、李府村折向东北,经八李滞洪区,向东穿越中三公路,经黄店、庙后马,到西陶村再越中刁公路,东北流经宋家村东汇入丈八沟,全长30公里,流域面积180.4平方公里,汇入支流有湾洪沟、马河旧道、侯庄沟、蒋家沟、马河等。此河亦无正常水源,因上游在高岗、丘陵地带,纵坡比降多在1/400~1/200之间,每到汛期,常因坡陡水急,形成冲刷、坍塌。建国后在八李、庙后马建成滞洪区,1956年、1969年按照五年一遇除涝标准进行治理,收到较好效果。

堤里小清河 堤里小清河系黄河内泛道,因位于1938年黄泛时圈堤以内得名,源出县西十里铺村外,经尚庄南穿越陇海铁路,至曹宋村越过中三公路,横贯韩寺乡,在瓦灰郭东南汇人贾鲁河,全长20.78公里,流域面积112.3平方公里。汇入支流有台前河、新沙河等。先后于1971年、1980年、1985年按五年一遇除涝标准进行了疏浚治理。

石沟 石沟系郑州市北郊沿黄河地带和中牟杨桥引黄区主要排水道之一,因源出郑郊石桥村而得名。上游沿黄河大堤南侧向东,在杨桥村西入境,往东穿越杨桥总干渠,至娄庄东转南,至台肖村折向东南,经信王、六府营,在大衡庄东汇入贾鲁河。境内河长22.1公里,流域面积120.1平方公里,沿岸汇入支流有徐北沟、娄南沟、油坊头沟、刘集沟、阎阁沟。河道分别于1970年按三年一遇除涝标准,1985年按五年一遇除涝标准进行了疏浚治理。

大孟沟 大孟沟系横贯于大孟乡的自然排水沟扩大延伸而成。源出万滩乡王庄村南,向南经沙坡池折向东南,穿越大孟乡及中东公路,在北三官庙村东汇入贾鲁河,全长20.85公里,流域面积54.4平方公里。支流有崔庵沟、李贤庄沟。1975年、1980年各按五年一遇除涝标准进行治理。

水溃沟 水溃沟由水溃村的自然排水沟扩大延伸而成。源出大孟乡贺岗村南,向东南穿越大盂、仓寨、邵岗三乡及陇海铁路、郑汴公路,在邵岗乡的大王庄村西注入贾鲁河,全长23.4公里,流域面积102.1平方公里。汇入支流有桑园沟等。曾于1975年、1981年按五年一遇除涝标准进行治理。

运粮河 运粮河是黄河旧泛道,源出东漳乡万庄村,沿黄河大堤东南流,至瓦坡村南出境,人开封市郊区,在开封小店王分两支:西支经朱仙镇到韩岗南入涡河,东支自小店王流向东南,在四合庄注入涡河故道,全长68.9公里,流域面积186.57平方公里。境内河长12.75公里,流域面积77.5平方公里。汇入支流有丁村沟、运粮河支沟等。

此河流经黄河南泛道,多为盐碱、沙荒地带,地势低洼,又受黄河侧渗影响,地下水位一般在0.5~1米之间,水源较丰。1946年曾开挖一次,但标准很低,1970年解放军某部在东漳以南开荒生产时,又挖过一次,均因只是局部治理,收效不大。1972年开封县杏花营公社划归中牟县时,对运粮河源头至开封扇车李村段按五年一遇除涝标准进行治理,已见成效。

以上各河,除了黄河、贾鲁河之外,其余较长的河流都是季节性河流,一年之中,流水期短,干涸期长,利用率很低。

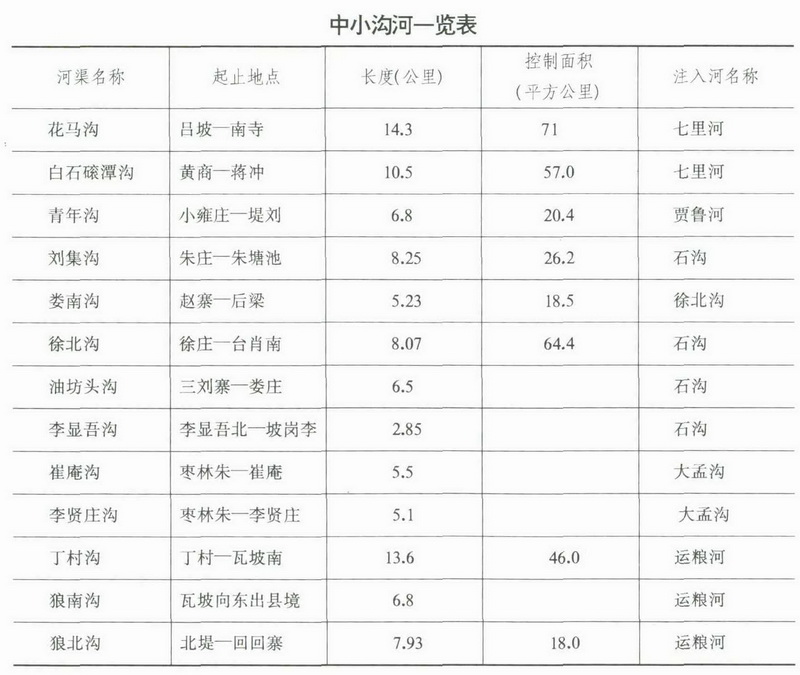

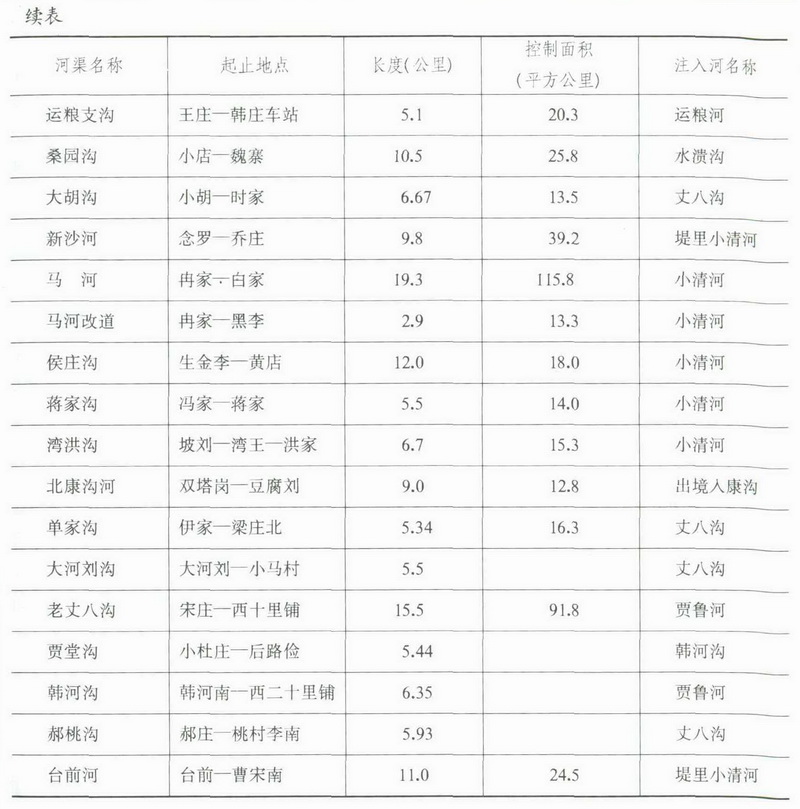

另外还有32条较短的河道、沟渠,分布在各乡镇。

四 沼泽

中牟县古时多沼泽水草之地。较大的有圃田泽、萑苻泽、晶泽。后来经过千百年的沧桑变化,沼泽逐渐淤高,仅存遗迹。

圃田泽 古时的圃田泽在中牟县西部和郑州市东郊之间。《周礼·职方》记载:"豫州,其泽薮曰圃田"。《水经注》称:"西限长城(注:战国时韩魏长城,在今郑州市东郊),东及官渡,北佩渠水,东西四十余里,南北近二十余里,为古豫州之大泽"。战国时梁惠王引黄河水入圃田泽,又称大沟。由于泥水淤积,泽面逐年缩小,唐、宋以后,经过长期冲积,泽面被隔绝,形成许多小陂。明正统十三年(1448年)黄河南泛,加上贾鲁河等多次决口泛滥,陂泽逐渐淤塞,大部变为平地或洼地,只有霪雨多涝时期才有一些洼地积水成陂。

萑苻泽 萑苻泽即中牟泽,位于县境东北部。《水经注》云:"役水又东经中牟泽,即郑太叔攻萑苻之盗于斯泽也"。所谓"萑苻之盗",即中国历史上最早的一次奴隶起义。此泽早已淤为平地。

县北沼泽带 狼城岗、万滩、东漳三个乡南部,大孟、刘集乡北部,西起万滩、刘集之间,东接开封县境,东西长约40多里,南北宽三四里到10多里的槽形地带,由于多次受到黄水冲刷和黄水侧渗的影响,形成断断续续的沼泽地带,长期积水。沼泽边缘是盐碱荒滩,杂草丛生,鸟兽出没,一片荒凉景象,中牟称"北大荒"。解放后在党和政府领导下,开渠排水,引黄灌溉,已成为中牟县主要水稻产区。但仍有水草丛生的沼泽地16583亩(其中有水面积2300亩)。1989年在联合国粮食计划总署支援下,在此地带的大孟、刘集、万滩、东漳、狼城岗五个乡建成五座渔场;济南空军和中牟县也在东漳南韩寨建有渔场,昔日的荒沙沼泽之区成了"鱼米之乡"。

东漳-韩庄沼泽带 从东漳向东南延伸,经小店到韩庄以北,长约20多里,宽1~3里的狭长地带,在黄水多次冲刷和漫浸之下,积水成片,沼泽连绵,芦苇、蒲草一望无际。编织成的席子、蒲包等产品,畅销各地,更有大量芦苇就近供给造纸厂作原料使用,昔日沼泽已成今日的富源。

五 陂

另有一些小片低洼地(即过去所说的36陂),经过长期的冲积演变,逐渐变成平原,但地势仍然比较低。每逢大雨,一时排泄不及就潴水成泽。雨过天晴,积水排完,仍可耕种。有许多村庄就是以地势命名的,如三官庙乡的坡刘、坡董、郑庵乡的螺蚵湖、坡刘,八岗乡滹沱张,芦医庙乡八里湾,张庄乡的前吕坡、后吕坡,刁家乡的水沱寨,黄店乡的水西村等。