一、古文化遗址

(一)莪沟北岗遗址。位于超化乡莪沟村北岗。遗址东西长110米,南北宽76米,高出地面70米,总面积8000平方米。1977年至1978年,河南省博物馆和密县文化馆对遗址进行两次发掘,共清理出房基6座,灰坑44个,出土陶器和石器370多件。据中酗科学院考古研究所实验室对出土的木炭标本测定,系裴李岗古文化遗存,距今八千年左右,属新石器时期早期文化。从遗址遗存的半地穴房屋、灰坑、陶器、石器看,当时已有先民定居,其经济生活是以原始的锄耕农业为主,狩猎和采集为辅,以及制陶、制作石器、纺织等手工业生严活动,过着共同劳动,共同享受劳动果实的氏族生活。社会发展阶段,已进入母系氏族社会较繁荣时期。

(二)老县城东北角遗址。位于老县城东北角城墙外500米处,面积约3万平方米。该遗址发现10多个石磨盘、石磨棒和大量泥质与夹沙陶片。据测定,其文物与莪沟北岗出土文物相似,属裴李岗文化遗存。1980年,公布为县重点文物保护单位。

(三)沙石嘴遗址。位于岳村乡苇园村沙石嘴。南北长250米,东西宽100米,面积2.5万平方米。该遗址有成堆的陶片和红烧土,有残窑基3个和许多用以储藏的室穴。采集到的生产工具,主要有石铲、石斧、石刀等;采集到的生活用具,多为陶器,有鼎、罐、钵、缸、盆、尖底瓶、澄滤器、陶环等,系仰韶文化早期遗存。1963年6月,公布为河南省重点文物保护单位。

(四)马鞍河遗址。位于老县城西北2公里马鞍河西岸高台地上面,东西长18O米,南北宽150米。该遗址属仰韶文化,暴露有草拌泥筑成的房基和大面积的红烧土层。采集到的陶器有鼎、深腹罐、盆、钵、尖底瓶、缸等。

(五)程庄遗址。位子曲梁乡大樊庄东南程庄村南,有仰韶文化、龙山文化、二里头文化遗物。采集到的陶器有鼎、深腹罐、大口罐、小口高领罐、钵、折腹盆、筒形器、缸等。1974年,公布为县重点文物保护单位。

(六)五虎庙遗址。位于曲梁乡五虎庙村。采集到的陶器有鼎、深腹罐、盆、钵、圆足盘、碗、瓮等,系龙山文化晚期文化遗存。

(七)、张庄遗址。位于县城东南25公里处的大隗乡张庄村。南北长200米,东西宽150米,文化层厚1.2至1.6米。为西周时期文化遗存。

(八)力牧台秦汉文化遗址。位于刘寨乡刘寨村南岭力牧台。东西长200米,南北宽80米。该遗址夯土筑成,有秦汉时期的砖瓦和红烧土,台高15米。

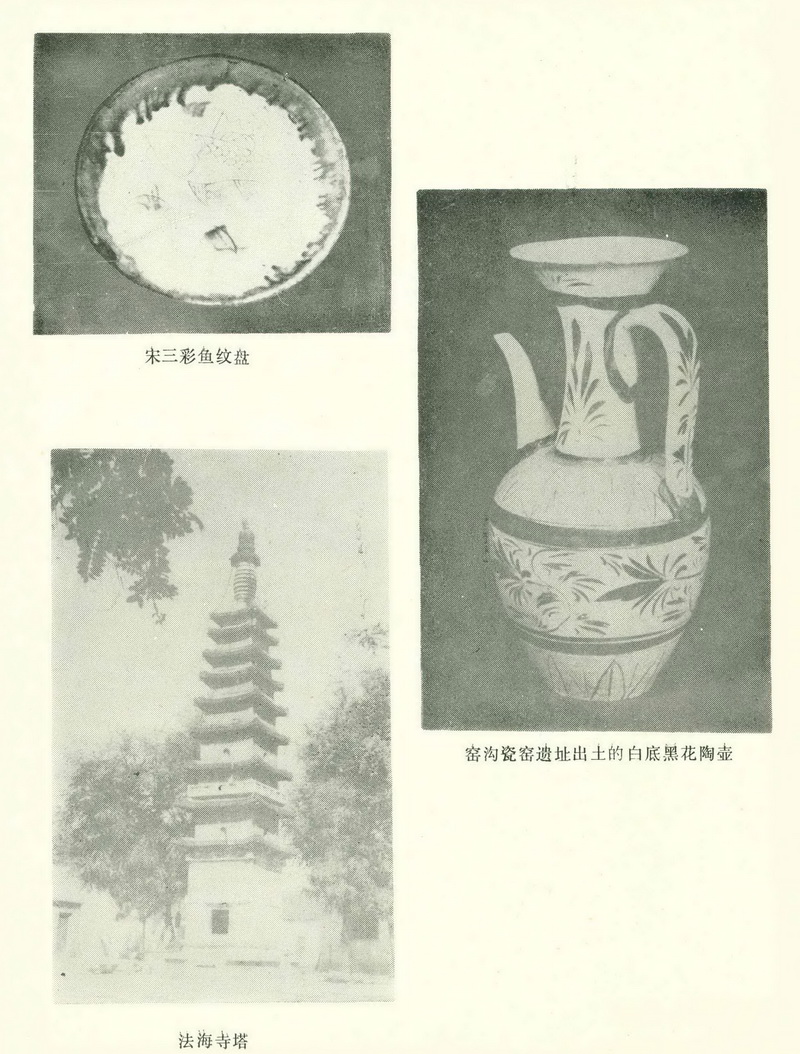

(九)瓷窑遗址。位于老县城西关,南北长约1公里。主要是白釉,还有黑瓷、珍珠地画花、青釉和唐三彩。器物有碗、盘、碟、壶、灯、罐、高足杯、豆、枕、盆、玩具、匣钵、支烧工具等。该遗址始于唐,终予宋。1963年,公布为河南省重点文物保护单位。

(十)窑沟瓷窑遗址。位于大隗乡窑沟村。面积约2平方公里,遗物内涵丰富,文化层堆积较厚,露在地面上的瓷窑有13座,器物标本主要是白地黑花,珍珠地画花、三彩等,还有各种类型的玩具,如鸡、猴、龙、马、羊等。从器物标本特征看,窑沟遗址属宋代钧瓷体系。1963年,公布为河南省重点文物保护单位。

(十一)苇园古煤矿井。位于岳村乡苇园。遗址有矿井多处,分竖井、斜坡井,井下有巷道,高1.5米至2米。巷道内采集到有挖煤用的铁锨、木锨,吸水用的陶壶、瓶。从出土的器物特征看,系唐、宋煤矿遗存。

(十二)新寨遗址。位于刘寨乡新寨村西南。东西长约1公里,南北宽约700米,文化层一般厚1.5米至2米,上部为二里头早期文化,下部为河南龙山晚期文化。1979年,中国社会科学院考古研究所河南二队对遗址进行试掘,出土器物以泥质灰陶为主,其次有夹沙灰陶、磨光黑陶、泥质红陶、泥质棕陶。在二里头文化层中发现的陶器以泥质灰陶为主,其次有夹沙灰陶。主要器物有深腹缸、鼎、大口罐、双耳壶、平底盆、刻槽盆、盘、小口高领罐、瓷铲、石铲、石刀、石锛、石磨、陶纺轮,骨箭头、骨锥,卜骨等。

(十三)郐国古城。位于曲梁乡大樊庄村东,溱水河东岸古城角寨。据《括地志》载:"古郐城在郑州新郑西北三十里"。城池呈长方形,东墙长435米,西墙长336米,南墙长435米,北墙长442米,高5至7米。除西墙被溱水冲毁180米外,其余城墙保存完好。城下有仰韶、龙山、二里头文化遗存,出土器物有鼎、罐、盆、钵、瓶、盘、碗等。1976年,公布为省重点文物保护单位。

(十四)密国城遗址。位于大隗乡大隗村。至今尚存古城墙一段,俗称擂鼓台,台高7米,顶平面约100平方米。古城下有殷商、西周、春秋战国文化遗存。1974年,公布为县重点文物保护单位。

(十五)曲梁遗址。位予曲梁村北。南北长600米,东西宽370米,属龙山文化晚期。曲梁原是汉代的一个侯国,北魏时改为曲梁县,北齐时废。

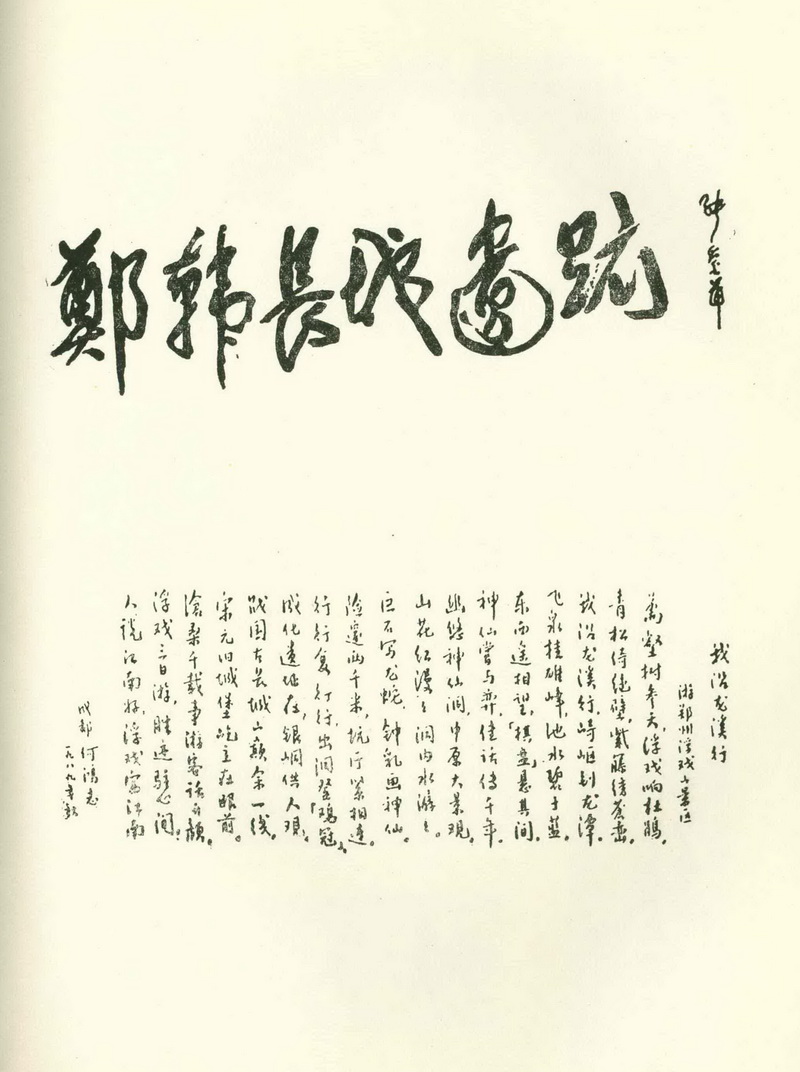

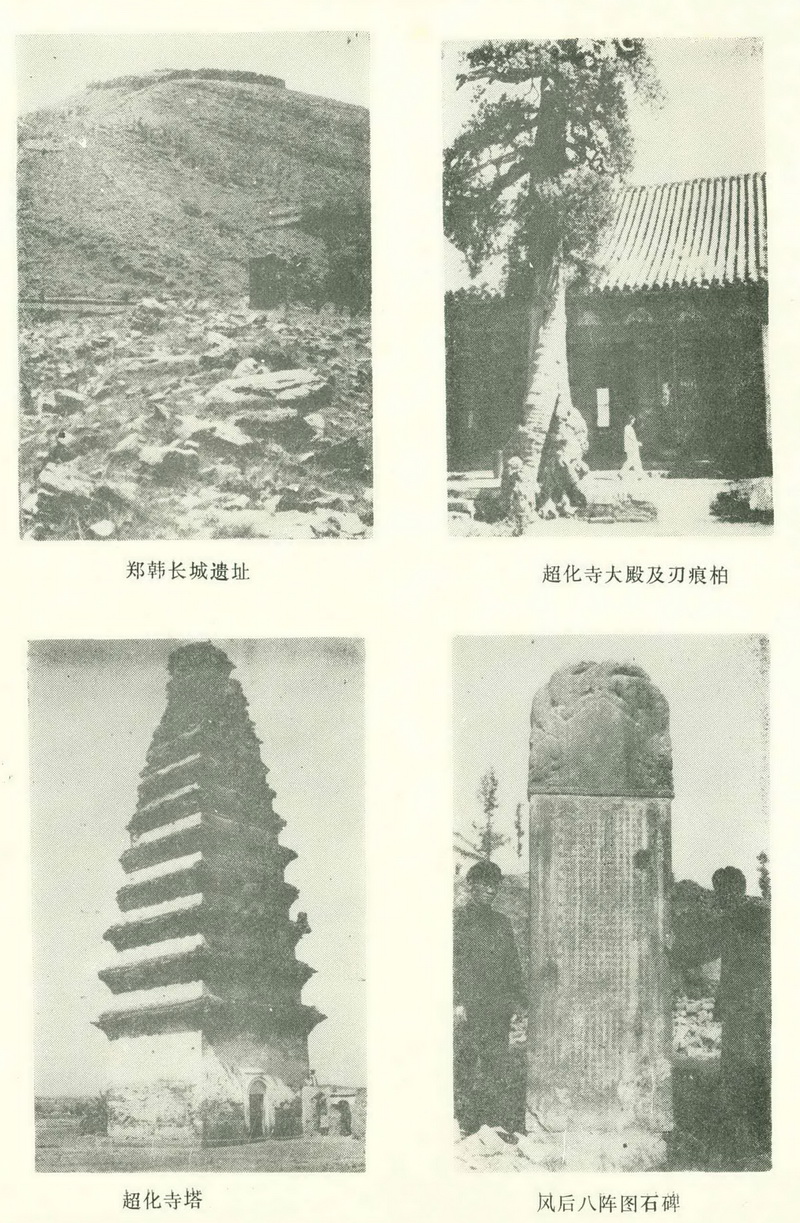

(十六)郑韩长城遗址。位于尖山乡楼院,米村乡温庄、茶庵。约公元前356年,为抵御秦国,自黄河北原阳至密县修长城百余公里。今县境内尚存遗址2549米,墙宽2.2至2.6米,高0.5至2.5米,为青片石垒砌。

二、古墓葬

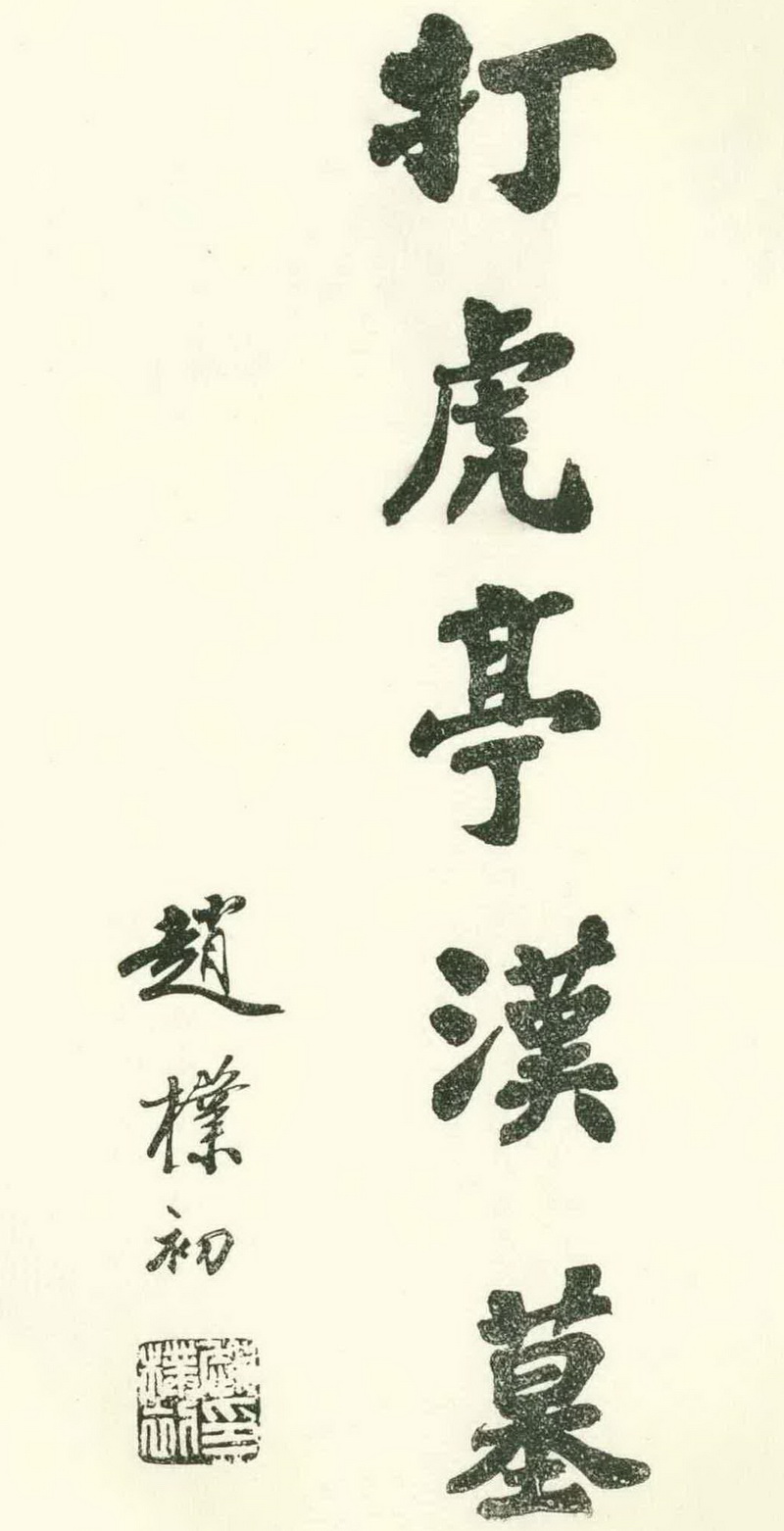

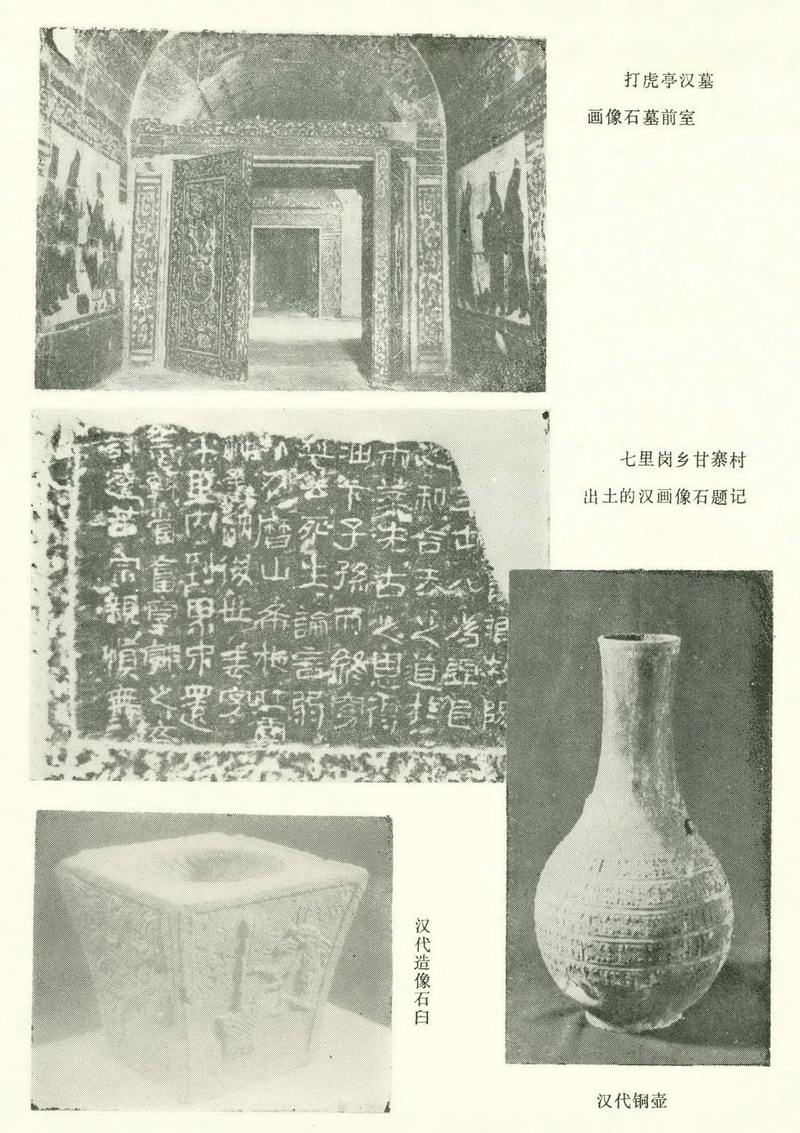

(一)打虎亭汉墓。位子牛店乡打虎亭村西。有墓冢11座,其中已发掘的画像石墓、壁画墓呈南北向东西并列,相距30米。西冢高15米,东冢高7.5米,两墓周长330米。1960年至1961年,河南省文化局文物工作队对两座墓冢进行了发掘,确认是东汉晚期墓葬。两墓门前有斜坡墓道,墓室的形制和结构基本相同,由墓道、墓门、前室、中室,后室,东耳室、南耳室、北耳室组成。画像石墓墓室长24.46米,宽20.68米,券顶高6.32米。壁画墓墓室长19.8米,宽18.4米,券顶高6.72米。画像石墓除前室甬道用砖筑外,其他各室均用青石料石筑成。壁画墓墓室除门框、门扉、门楣和转角处用青色料石筑成外,各室均用砖筑成。画像石墓墓室装饰是以画像石为主,壁画墓墓室的装饰是以壁画为主。

画像石墓。前室甬道有壁画,中后室无装饰,其他四室皆以减地刻画像为装饰。石门正背以高浮雕、浅浮雕和减地线刻相结合的画像石为装饰,门框刻卷云纹。大门额上减地线刻"十鹿图",图中有一只昂首静卧的母鹿,九只姿态各异的小鹿,形象生动。大门、二门和后室门门扉正背面中部,背减高浮雕铺首衔环,扉面刻浅浮雕图案,门扉刻减地线刻画像,上刻朱雀、下刻玄武、左刻青龙、右刻自虎,配以卷云纹组成图案花边。中部刻有龙、虎、飞蠊、蟾蜍、玉兔、共命鸟、麒麟、神龟、大螺、橐芭、乘鹿仙童、乘鸵仙翁、东王公、西王母、东海黄公、李冰斗牛魔等瑞禽神兽,还有一些狩猎和乐舞的场面。前室和甬道两侧刻的是迎来送往的"迎宾图",南耳室刻"收租图",东耳室刻"庖厨图",北耳室刻"宴饮图"。各室券顶上均刻有瑞禽神兽。

壁画墓。门框、门额、门扉雕刻的形式和内容与画像石墓相类似。墓中的壁画是绘制在墙壁和券顶上,现存壁画面积100多平方米。前室、南耳室、东耳室、北耳室皆为黑色壁画,壁画内容与画像石墓相同,不同的是中室有彩色壁画,色彩鲜艳,内容丰富。中室的券顶为一幅巨大的藻井壁画,东西长7.34米,壁画四周画带形云,勾纹图案作边饰,中间画有羽人骑射、相扑、瑞禽神兽等图案。中室的北壁上部绘有"百戏图",长7.34米,宽0.7米,南壁上绘有"车骑出行图",与"百戏图"相对称。

打虎亭汉墓规模之大,画像内容之丰富,为国内汉墓中所罕见。1963年,公布为河南省重点文物保护单位。

该墓因早年多次被盗,没有出土随葬文物。发掘过程中,对残破壁画作了加固。以后,对墓门、墓道进行了修葺,墓室内安装了照明设备,墓外建立了接待室、停车场。1978年,已向国内外游客开放。1983年6月,成立了打虎亭汉墓管理处。

(二)后士郭汉墓。位于米村乡后士郭村。现有汉墓8座,其中地面有土冢4座。1963年7月,河南省文物工作队发掘了一、二号墓。1978年冬,开封地区、密县文物管理委员会发掘了三号墓。一、二、三号墓的建筑形式和结构跟打虎亭汉墓基本相同,由前室、中室、后室、西室、东耳室、南耳室、北耳室组成,所不同的是后室和西室均有石柱,柱上刻有画像。前室有画像石门,门扉中央有高浮雕铺首衔环,门四周有线雕青龙、白虎、朱雀、玄武画像,门楣上刻高浮雕卧鹿。墓室四壁及券顶均有壁画。出土文物有陶楼、杯、盘、鼎、壶、罐、瓷、灶、鸡、鸭、磨、石几、石案、石羊头、铁剑、五铢钱等数百件。1974年,公布为县重点文物保护单位。

(三)冯京墓。位于曲梁乡五虎庙村南,为冯京与其三个夫人的合葬墓。1981年12月,河南省文物研究所与密县文化馆对该墓进行发掘。其形制为一墓四室,长9.14米,宽5.58米,墓中有0.5米宽的过道连通各室。墓底为簿石板铺砌,墓顶为长方形石条盖封。各墓室顶盖上放置一盒墓志,其中冯京墓志长1.31米,宽1.29米,刻有"宋故宣徽南院太子太保致赠司徒谥文简冯公墓志铭",其它三合墓志为"翰林学士冯公妻王氏夫人墓志铭"、"宋翰林学士起居舍人权知开封府冯公前夫人富氏墓志铭","宋故安化郡夫人富氏墓志铭"。墓志盖为阴刻篆书,志文分别记述了冯京及其三位夫人的生平事迹。冯京墓的规模、形式及墓志,均为发掘宋墓中所罕见。《宋史》有冯京传,墓志可补其缺。

(四)大隗汉画像砖墓。位于大隗乡的回民沟、屈家沟、席家窝。

回民沟汉画像砖墓。墓门向北,墓室高1.9米,宽2.2米,深1.9米,马鞍形顶。其两壁、后壁、地面、顶部均用空心砖砌筑。两壁的空心砖上均刻有画像,画像内容有朱雀、狮虎相斗、单骑武士,车马出行。该墓于1974年11月公布为县重点文物保护单位。

屈家沟汉画像砖墓。墓门向南,墓室宽1.99米,深4.55米,高1.27米,拱形项,顶部、地面、两壁及后壁全部用空心砖砌筑。西侧有耳室,深1.55米、宽1.01米,高0.98米。该墓室两侧空心砖上均有阳线刻画像,内容为材官蹶张、武士骑射和树木、楼阁、青龙、执戟门吏、虎猪相斗等。

席家窝汉画像砖墓。墓门向东,墓室高2.2米,宽2.34米,墓的建筑形式和结构与回民沟、屈家沟画像砖墓基本相同,两侧的空心砖上均有阳线刻图案画像。

(五)光武店汉墓。位于白寨乡光武店村西南。墓冢两个,相距50米,高均为12米。1974年11月公布为县重点文物保护单位。

(六)索长官墓。位于老县城西南菜园沟西沿,墓冢高5米,周长40米。五代时索长官曾任密县令。

该墓于1974年11月,公布为县重点文物保护单位。

(七)孙姨娘墓。位于袁庄乡杨坟窝村。墓前有石表、石人、石羊、石虎等。从雕刻造型特征看,属宋代遗物。

该墓于1974年11月,公布为县重点文物保护单位。

(八)孙光普墓。位于袁庄乡杨坟窝村,西距孙姨娘墓200米。墓前有石表、石狮、石人、石虎、石羊,从石雕特征看,属宋代遗物。1974年,公布为县文物保护单位。

(九)牛王冢,即洪山真人冢。位于大隗乡双楼村东。墓冢高7米,周长105米。牛王即洪山真人。洪山庙碑文记载:洪山真人为河北人,姓颜,宋代名医,举进士后,见世事混乱,弃官隐居洪山务医,卒葬洪山。因其给牛马治病有应,故称牛王。

该墓于1974年11月,公布为县重点文物保护单位。

(十)冯宣墓。位于刘寨乡王嘴与黄台村之间。无墓冢,仅存神道碑一座和两个石人。冯宣为元梁国公冯世昌祖。神道碑高6米,宽1.34米,厚0.6米,龟座龙首,额篆"阳翟冯氏先莹之碑"。墓碑与石人在文化大革命中均被砸毁无存。

该墓于1974年11月,公布为县重点文物保护单位。

(十一)刘先墓。位于大隗乡河屯村张固寺后。墓冢高4米,周长30米。刘先为明骠骑将军督都佥事。

该墓于1974年11月,公布为县重点文物保护单位。

(十二)穴道墓。位于县城西3公里穴道村南。无土冢,神道前现存石人3个,石羊1个,为明代古墓。1974年,公布为县重点文物保护单位。

(十三)郑庄公冢。位于曲梁乡王岗村东,墓冢高10米,周长125米。郑庄公名寤生,春秋时郑国第二代国君。该墓于1974年公布为县重点文物保护单位。

(十四)梢公冢。位于曲梁乡五虎庙村东。冢高10米。传说有二:一目有撑船梢公葬于此;一日梢公是郑昭公的谐音,故又称郑昭公冢。该墓于1974年11月,公布为县重点文物保护单位。

三、古建筑

(一)超化寺。位子超化乡超化村。建于隋开皇元年(581年),分下寺、中寺,上寺。鼎盛时期僧众达两千余人。建国时仅存下寺和中寺唐塔。

下寺,又名金钟寺,寺门上题有"超化古寺,名刹十五"。现存殿房10所,其中,佛陀大殿长16米,宽12米,高10米。寺内碑碣多,其中北齐造像碑,为红色料石,雕刻25个佛像,碑文有"大齐河清二年二月"等字样。另有一尊白玉石佛像,高1.7米,刻有"南无药师琉璃光佛"字样,现存郑州市博物馆。寺中古柏二株,高约15米,周长5米,其中一株在文化大革命中被伐掉。还有经幢一个,高7米,据传经文为宋仁宗亲笔书写。建国后拆除。

中寺唐塔,又名舍利塔。建于唐开元二年(714年),砖造18层,中空13层,高30米。塔基东西长7.1米,南北宽7米,壁厚2.1米。1963年6月,公布为河南省重点文物保护单位。文化大革命中被拆毁。

(二)洪山庙。位于大隗乡陈庄村北。始建于元代,供祀"洪山真人"。庙内现存古建筑16座,殿房44间,有大殿、后殿、药王殿、祖师殿、钟鼓楼、山门等,存碑碣30佘通。

大殿面阔5问,进深3间,高10米,由24根木柱顶立。殿顶九脊十兽,饰有龙、风、鹤、莲、牡丹,正脊中央立一麒麟宝瓶,瓶高2.4米,瓶上悬一绣球。正脊前后均塑有"群鹤闹莲"、"风戏牡丹"、"龙戏花卉"等图案。大殿两侧为盘花和"二龙相斗"三彩图案。殿内后排4根浮雕石柱上,有龙、狮、鱼、蟾蜍,麒麟和人物画像。大殿檐出1.68米,拱间壁上有28幅戏剧人物彩色画像、禽兽图案。此殿于1974年公布为县重点文物保护单位。

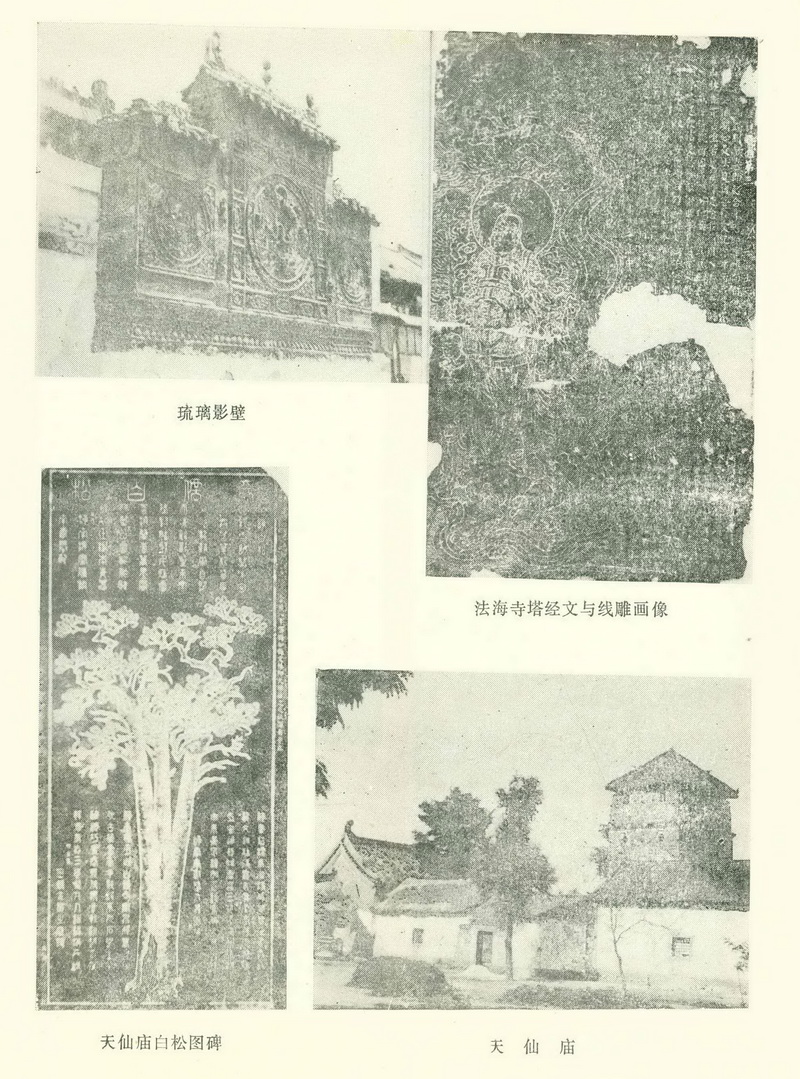

(三)法海寺石塔。位于老城西街法海寺内。建于北宋咸平四年(1001年),塔基和中部一层为汉白玉,又称玉石塔。塔高9层,高15米。塔身四周石壁上刻有"莲花经"一部。该塔于1963年公布为河南省重点文物保护单位。文化大革命中被拆除。现存残石137块、莲花经残石拓片133张,经文3万余字,线刻佛教画像17种,三彩琉璃方塔3座,三彩琉璃舍利匣1个,瓷舍利盒2个,银舍利盒2个,还有玻璃器具、铜佛像、铜钱等。三彩琉璃塔和舍利匣对于研究北宋早期砖、石塔建筑结构和三彩釉的发展有一定历史价值。

(四)天仙庙。位于七里岗乡杨寨村。始建于明嘉靖年间(1522--1566)。相传黄帝三女学道17年,一夕同逝,合葬于此,上生白松一株。庙内大殿2座,高10米,其他房屋12所,多为彩色琉璃筒瓦覆盖。殿房飞檐下有人物画像、麒麟、龙、兽等图案。大殿后有一株白松,历时千年,清康熙年间为暴风所袭,根株尽拔。清乾隆年间,就原地修筑三层自松楼一座,高17米,白松楼东墙下遗有明代石刻《白松图碑》。庙址因采煤下陷,庙宇不复存在。

(五)香山庙。位于平陌乡以南的香山峰上。自居易为河南尹时,曾在这里"教民业作以活",民立祠山上祀之,日"香山庙"。香山庙大殿三间,卷棚3问,碑碣10余通。1974年,公布为县重点文物保护单位。文化大革命中被拆除,现已修复。

(六)云岩宫。位于刘寨乡刘寨村西南,建于唐代以前。存四师殿、三清殿、藏经楼、玉皇阁等殿房40余间。三清殿面阔5间,进深3间,殿内有合抱木柱12根,飞檐和墙壁上有彩绘麒麟、龙兽等图案,殿顶为黄色和彩色琉璃瓦。宫中存碑碣35通,其中《重建风后八阵图记》碑,高2.85米,宽1.1米,厚0.28米,记述了黄帝与大臣风后讲武、利用八阵图战败蚩尤的事迹。云岩官为皇帝练兵讲武处,宫内有"轩辕门","讲武门";宫东南有"力牧台",东有"养马庄",南有"马脊岭",北有"屯粮凹"(今仓王村)。

1963年,公布云岩官为县重点文物保护单位。

(七)白龙庙。位于平陌乡东南柏崖山下,建于唐末至五代年间,元、明、清曾多次重修。供祀"白龙王"神像。殿房9所33间,为木结构,构件上面有彩绘和雕刻花纹,东西及后墙壁上绘有以云为背景的"呼风唤雨"神话故事。庙内碑碣40余通,多为重修和游人的题记。庙西山脚下有面积为百余平方米的"柏崖龙池",水清见底,常年不涸。此庙于1974年公布为县重点文物保护单位。

(八)城隍庙。明洪武四年(1371年)建。有山门、戏楼、大殿、厢房百余间,保存完好,碑碣10余通。山门前有石牌坊、琉璃影壁各一座,铁狮一对,身高1.65米,每个重750公斤。均在文化大革命中毁坏。

该庙于1974年公布为县重点文物保护单位。

(九)琉璃影壁。位于老城西街城隍庙前,建于明崇祯二年。影壁由红、黄、紫、绿色陶瓷砖砌筑,里外壁上浮雕有人物、龙、风、鸟、兽、花木等图案。影壁在文化大革命中被拆毁。

(十)青屏塔。位于县城北青屏山上,建于清顺治十年(1653年)。九层,高19.045米,塔基呈3.5米方形,青砖砌筑。1974年公布为县重点文物保护单位。

四、碑刻造像

(一)汉画像砖石题记。1975年,在七里岗乡甘寨村汉代墓中出土。此画像石刻宽97厘米,高65厘米,厚12厘米,画像为减地浮雕,题铭12行,残存文字74个。现存县文物管理所。

(二)唐法轮禅师塔铭。位于尖山乡国公岭香峪寺内。为红石所造,高73厘米,宽91厘米,铭文40行,计108字。

(三)北齐造像碑。1969年,在超化寺塔基中出土。高139厘米,宽93厘米。厚18厘米。碑额由四条盘龙组成,正背各有佛龛1个,正面龛内有佛像3个,背面1个,佛像保存完整。碑文18行,计206字,第一行为"大齐武平七年(576年)岁次丙申年三月十二日"字样。此碑存县文物管理所。

(四)自松图碑。为明代石刻,高1.5米,宽0.7米,正面刻有白松图,一本三干,肤纹精细,枝叶繁茂。白松图四周刻有历代游人题记。碑存郑州市博物馆。

(五)"天仙白松碑"。位于老城西关关帝庙内。为明崇祯八年(1635年)石刻,高180厘米,宽87厘米,厚20厘米,正面刻有白松一株,一本三干,白松图四周刻有篆书赞诗三首,碑首刻有"崇祯八年密县知县文林郎天雄苗之庭似闻甫重立"。此碑现嵌存于密县一中院内影壁上。

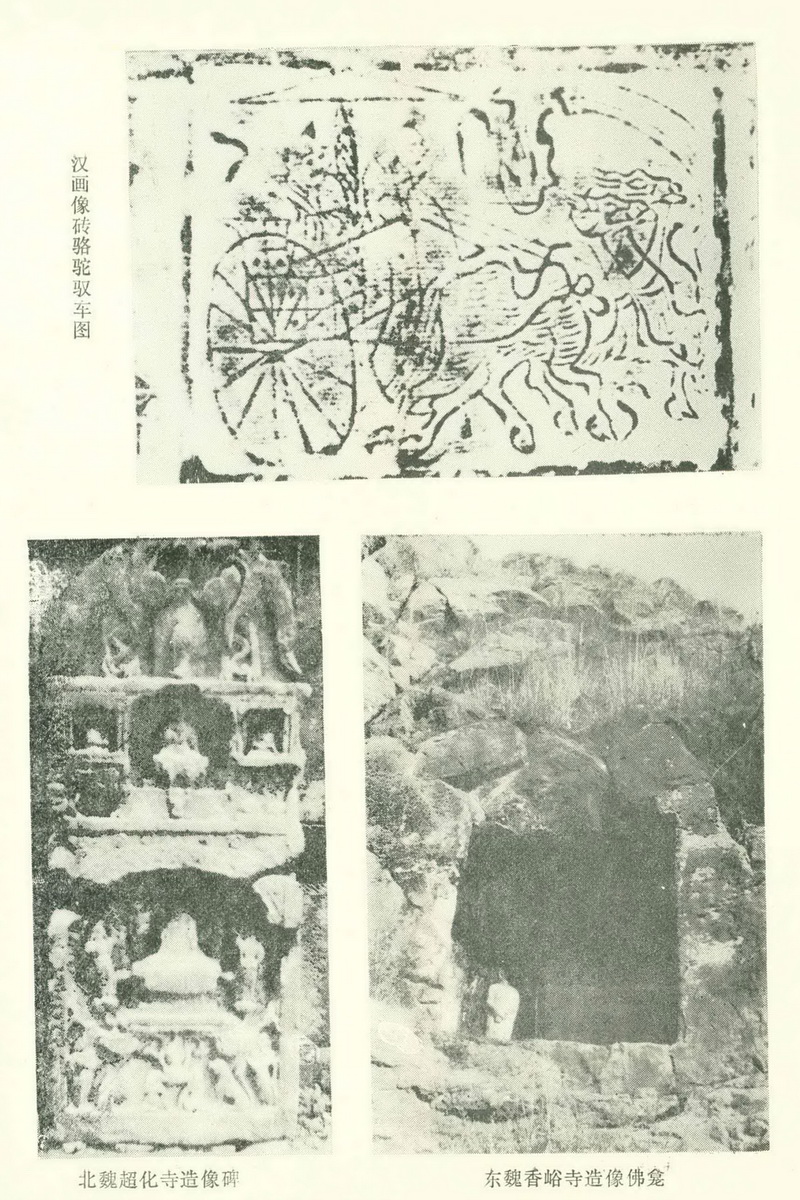

(六)造像石龛。位于尖山乡国公岭香峪寺北半山腰。为东魏天平二年(535年)造像石龛,高1.98米,上宽1.8米,下宽2.28米,进深1.3米。有8尊佛像,本尊为卢舍那佛,上有石刻题记,共69字。

(七)汉代画像砖阙。1981年5月,在白寨乡山白村汉代画像砖墓中出土。阙身高58厘米,宽32厘米。阙顶为歇山密檐,上有瓦顶,阙身前部为人物、树木、鸟类画像。

(八)汉代造像石臼。1972年5月,在曲梁乡大樊庄村出土。方形,红色石凿造,高22厘米,上宽23厘米,下宽17.6厘米。四面刻有铺首衔环、玉兔捣药、人兽相斗、树木等浮雕图像。现存县文物管理所。

五、近、现代文物

(一)中共密县地下党组织诞生地刘堂庙。位于白寨乡刘堂村。1925年冬,共产党员肖仁鹄、戴培源、胡伦、景农、唐士奎到此开展革命活动,1926年9月,建立中共刘堂党小组。1928年1月,中共郑、荥、密边境支部在这里诞生,1928年2月,改为郑、荥、密边境特别支部。1930年,建立刘堂党支部。刘堂庙北屋三间,是党组织经常活动的地方,现保存完好,为刘堂学校占用。1974年,公布为县重点文物保护单位,

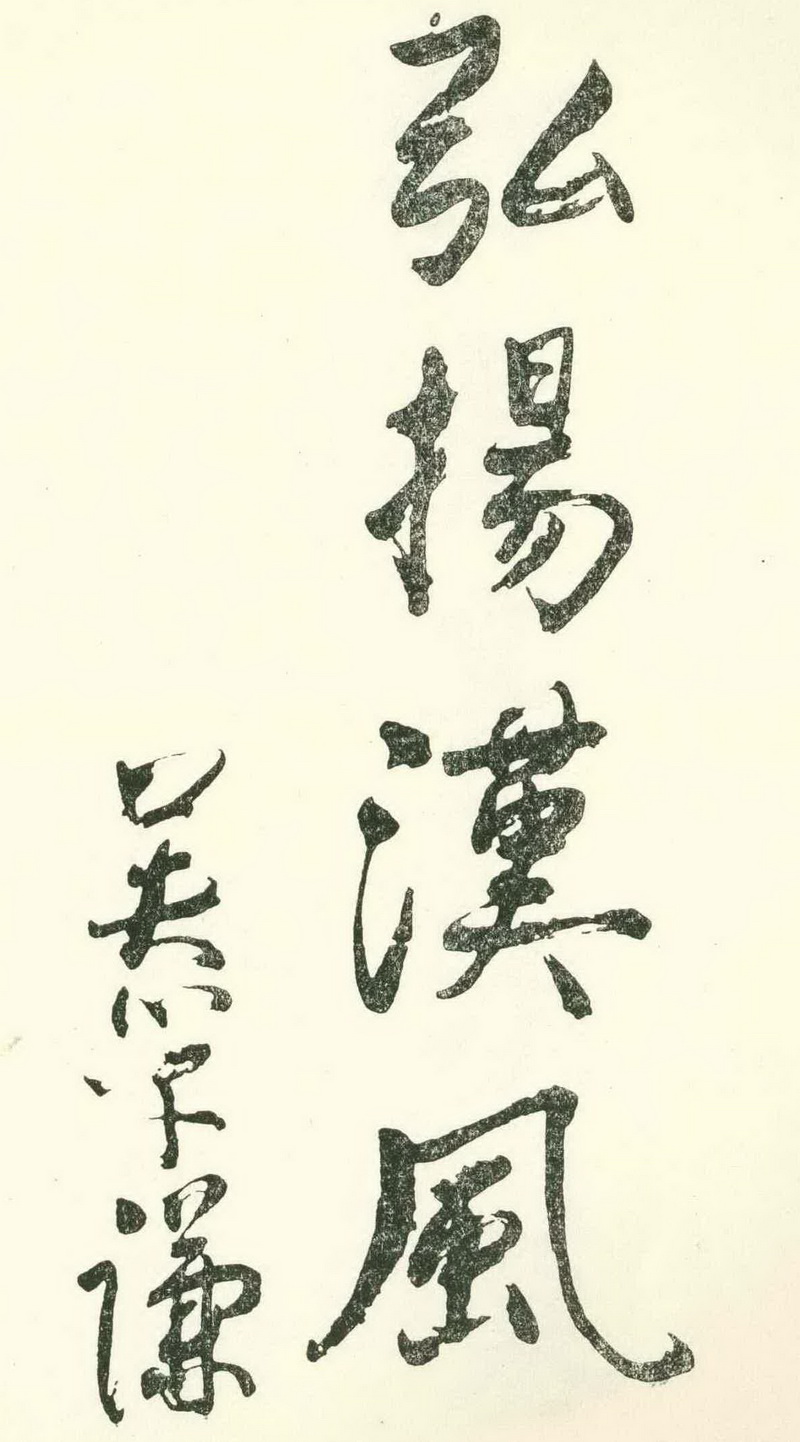

吴学谦 国务院副总理,原外交部长

赵朴初 第七届全国政协副主席,中国佛教协会会长

张爱萍 中央顾问委员会常委,原国务院副总理、国务委员兼国防部长

何鸿志 四川省工艺美术研究所

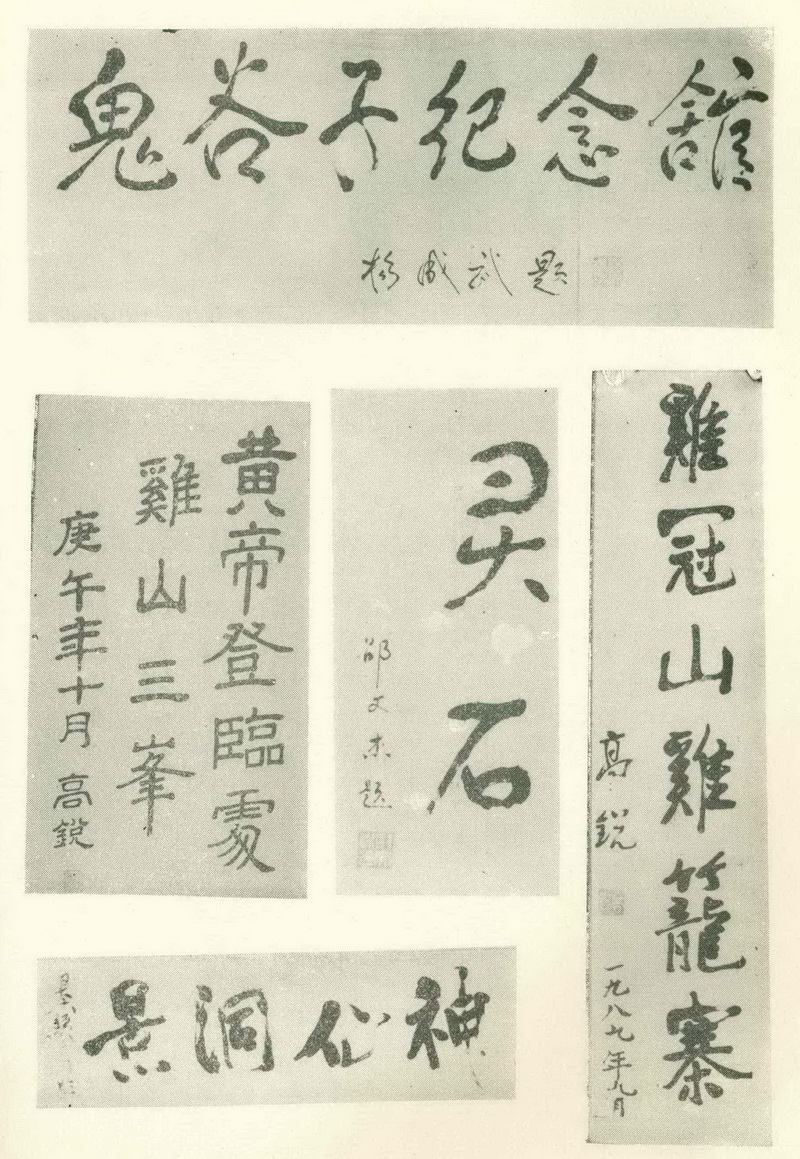

杨成武 国家顾问委员会副主席 原中国人民解放军代总参谋长

邵文杰 河南省地方史志编纂委员会主任原河南省副省长

高 锐 中国军事科学院院长

相川政行 日本东京艺术大学书道研究室教授

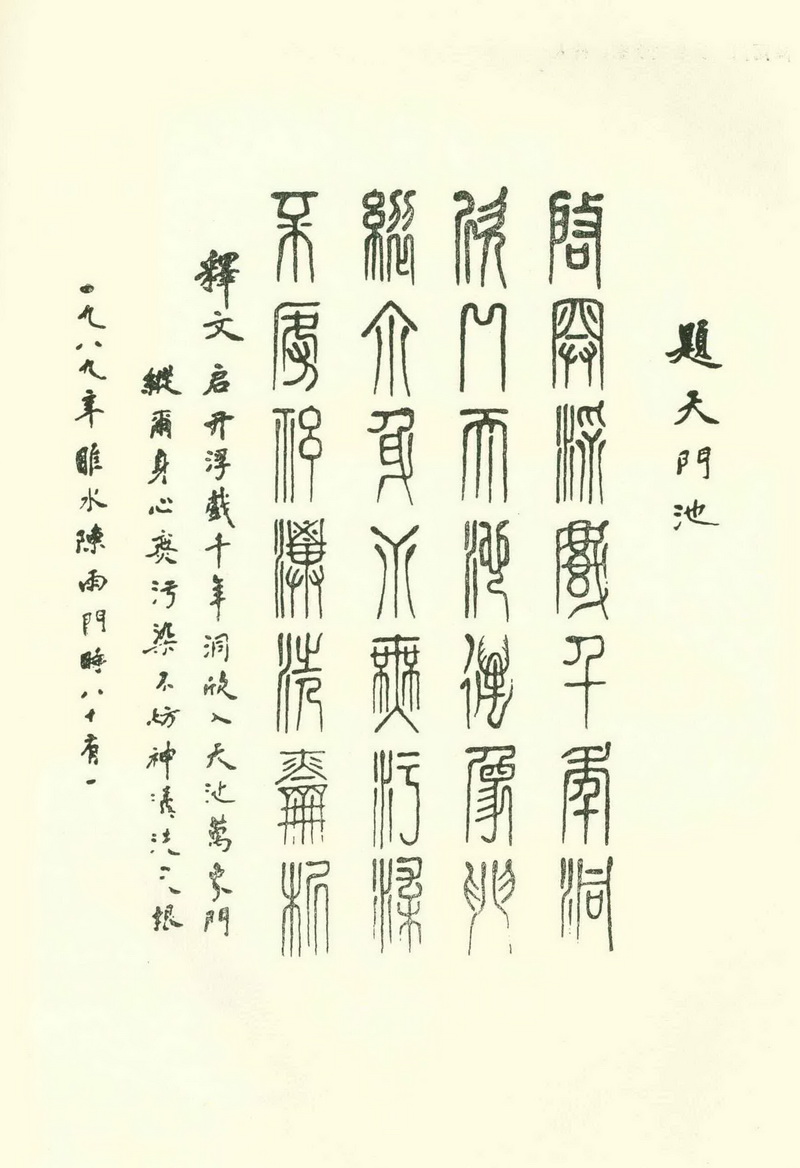

陈雨门 著名文学家、诗人

(二)密北抗日民主政府旧址。位于尖山乡尖山村王德昌、王天德家。1945年3月,豫西抗日先遗支队攻打尖山后,建立了密北抗日民主政府。县政府先设在王德昌西屋三间草房里,草房后被日军烧毁,又迁至隔壁王天德家北屋。建圈后,对旧址进行了修葺,1974年,公布为县重点文物保护单位。

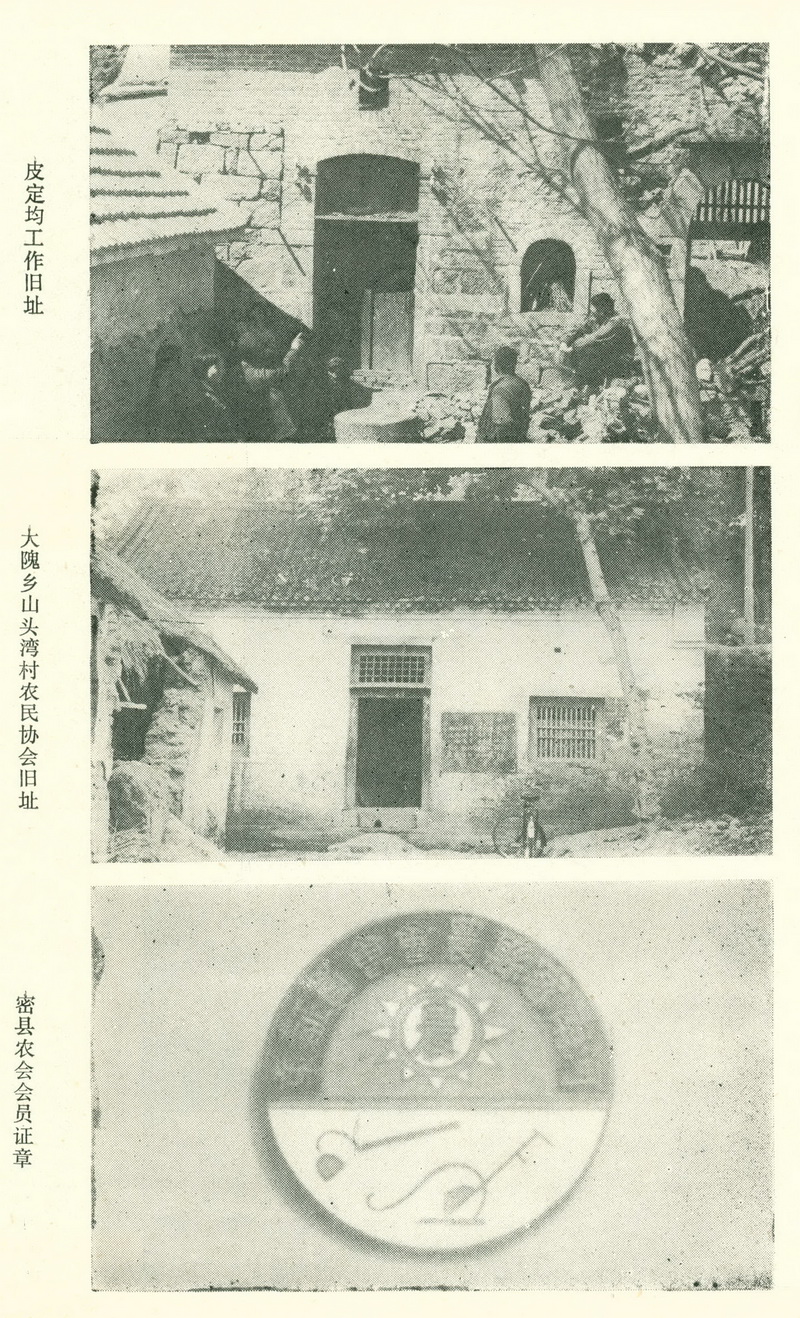

(三)豫西抗日先遣支队司令部旧址。位于尖山乡田种湾村刘保定家。1944年冬,皮定均、徐子荣率领豫西抗日先遣支队进入密县,开辟革命根据地,司令部设在刘保定家两条石券洞里,司令员皮定均在这里办公、住宿。现窑洞保存完好,1974年,公布为县重点文物保护单位。

(四)杏树岗烈士陵园。位于超化乡杏树岗村东。1945年农历2月,八路军皮定均、张才千部攻打国民党县政府驻地杏树岗寨,战斗从农历2月3日开始,激战三天三夜,5日攻克。战斗中有6名战士牺牲,当时葬于寨东。1977年,杏树岗大队党支部在此建起烈士陵园,面积1.5亩,四周红砖围墙,园内栽植松柏,立有"死难烈士永垂不朽"纪念碑。

(五)农会会员证章。1968年,县公安局在清理档案中,收集到农会会员铜度证章一枚,直径3.3厘米,正面白、兰、朱三色,上部有"河南省密县农会会员证章"字样,中部为国民党党徽。