商代始用黄金,春秋末期出现"郢爰"金币,秦、汉规定黄金为上币。尔后,黄金在密县虽没货币化,但在各个时期却担负了各种不同的货币职能。

银为中币。春秋时期已有银质空首布币。汉武帝时,杂铸银锡为白金以造币,相继在密县有银两、银饼、银铤、元宝流通。明万历年间,西班牙银币曾在密县流通。清光绪十四年(1888年)铸光绪元宝银元后,陆续有大清银币、孙中山开国纪念币、袁世凯银币、孙中山侧面像银币等,面值为壹元。角、分银辅币同时在密县流通。

铜币为下币,在密县流通时间最长,范围最广。春秋战国的布币、刀币发行后,密县铸有耳字币。尔后,内外皆圆的环钱,诸多年号外圆内方的半两钱、五铢钱、开元通宝钱等,均在密县流通。

在城西养钱池遗址中,发掘有铸钱的"范"和宋代的"崇宁通宝"、"大观通宝"等多种年号铜钱。清光绪二十六年(1900年),开铸铜元后,在密县流通有拾文、贰拾文、伍拾文、壹佰文、贰佰文等铜元。

纸币。从北宋的"交子"开始,金、元交钞均在密县流通。元交钞在密县流通的面额,有拾文、贰拾文、叁拾文、伍拾文、壹佰文、贰佰文、叁佰文、伍佰文、壹贯、贰贯十种。明朝仍推行钞法,以纸币为主,银两、制钱混合使用。清朝控制纸币发行,虽有些地方及私营钱庄有银元票、银两票、铜元票等,但主要是银元,银两、制钱、铜元的流通,一直延续到民国初。1935年(民国24年)11月4口,国民党政府实行法币政策,规定中央、中国、交通三银行(后又增加农民银行)钞票为法币流通于市。纸币一元值银元一元。制钱、铜元,银元、银两多为储藏,少量流通。由于纸币不断贬值,而面额不断增大。1948年发行金元券,自发行到停用,前后不到十个月;发行面额原定壹元、伍元、拾元,伍拾元、壹佰元五科,实际在密县流通的有伍佰元、壹仟伍佰元、壹万元、伍万元,拾万元、伍拾万元、壹佰万元大钞。

1948年密县解放。中国人民解放军带冀钞、北海钞和银元在县内流通。同年6月,中州农民银行发行中州票,面额有伍元、拾元、贰拾元、伍拾元、壹佰元五种。市场流通有中钞、冀钞、北海钞、银元和国民党法币。中州钞票大量发行后,银元开始限兑,后又禁止流通。8月22日,密县停止使用蒋币。11月,分局拨给密县中州钞300万元,其中佰元券200万元,伍拾元券30万元,贰拾元券24万元,伍元券46万元,食盐等实物折中州钞6.81万元,共306.8l万元,作为发行基金。为解决小票不足,同月,发行"密县流通券"10万元,其中壹元券2万元,贰元券8万元,流通三个月即收回销毁。1949年1月,冀钞停止流通,中州钞流通到9月30日。

1949年3月10日,密县流通人民币,面额有壹圆、伍圆、拾圆、贰拾圆、伍拾圆、壹佰圆。后又发行贰佰圆、伍佰圆、壹仟圆、伍仟回、壹万圆、伍万圆6种,流通至1955年2月底。

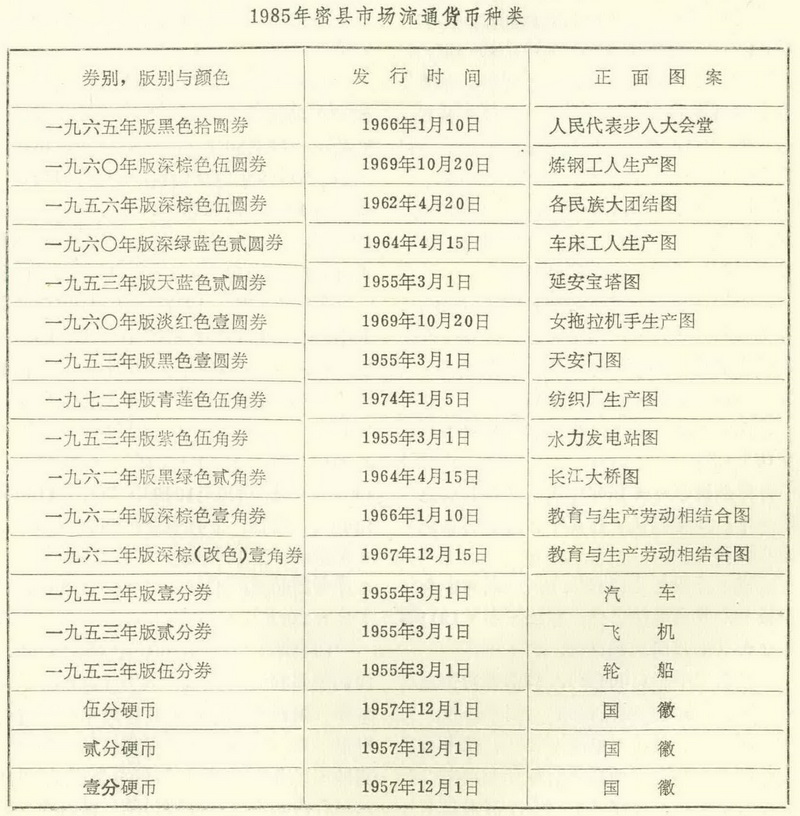

1955年3月1日起,新人民币开始发行(原人民币称旧币)。密县流通的新人民币面额有壹圆、贰圆、叁圆、伍圆、拾圆5种,辅币有壹分、贰分、伍分、壹角、贰角、伍角6种。至3月底,全县发行新人民币202.49万元,同时回笼旧币176.04亿元(旧币1万元换新币1元)。

1957年12月1日,国家发行壹分、贰分、伍分硬币,与纸币同时在密县流通。

1964年4月15日,密县金融机构奉令收回苏联代印深绿色叁圆券、酱紫色伍圆券、黑色拾圆券3种货币,全县共收兑66.67万元。

1980年4月15日起,国家陆续发行面额为壹角、贰角、伍角、壹圆4种金属硬币,与等额纸币同时在市场上流通。