一、采掘

(一)煤炭开发

密县煤炭利用,始见于东汉。打虎亭汉墓的墓室地砖下已用煤和木炭铺底,以防潮;而密县煤炭开采,有资料佐证者,则在唐、宋。岳村乡苇园村发现的古矿井中,有采煤用的铁锨,巷道壁上有用作放置灯具的灯坎,据省文物部门鉴定,此为宋代初期采煤矿井。清代,密县采煤业已发展,药庙老君庙玉皇碑文记载,乾隆四十八年(1783年),药王庙主持道人王教玉和徒高永涟谋集祭老君款于高沟、杨坟坡、三合盛,人和、中和五煤窑。道光二年(1822年),砂石坡等矿有圈窑。光绪四年(1878年)采煤工已有4259人,其中密县占半数。"豫矿务公司"曾招募华商在密县开矿采煤,自行集股,不发官款。

1913年(民国2年),密县椿板河坤安煤矿公司经营旺盛,月销煤值千串。曾购置提升机两部,扩大股本,设分销处于郑州。

打窑得利,军阀官僚阶层也被吸引。1920年,河南督军赵倜部下薛大宾等人运密五节锅炉,在东于沟朱家窝开办煤矿,有工人300名。

1923年,密县煤矿发展到18家,东西砂石坡(2煤矿)、超化(2煤矿)、朱家窝、尚滩河、牛王庙、巩家楼、七里岗、椿板河,韦坑、大坡口、药王庙(2煤矿)、乔沟、石窝、杨寨、湖地河、界河、刘沟。

1928年,密县煤矿生产面积62平方公里,占有储量119万吨,年产煤7.34万吨,全系商办土法开采。此间,密县出现了打窑热,全县生产矿井与申请待批矿井近百家。

1943年,煤窑工人达3968人。年产煤40.96万吨。

1944年,密县沦陷,煤矿大都停产,设备损失严重。

抗日战争胜利后,煤矿生产陆续恢复。至1947年,全县有明德(王村岭)、九福(牛岗嘴)、正大(纪垛)、全盛(超化)、中兴(九扭湾)、信义(古树湾)恒大(谷洞)、久大(梁沟)、宏大、振兴、予兴、裕兴、高沟、同心、柏树坟、西关、七里岗等煤矿,工人总数达2863人,年产煤29.7万吨。到1948年,采煤业滑落,全县仅有煤矿9座,矿工1810人,年产煤11.6万吨。

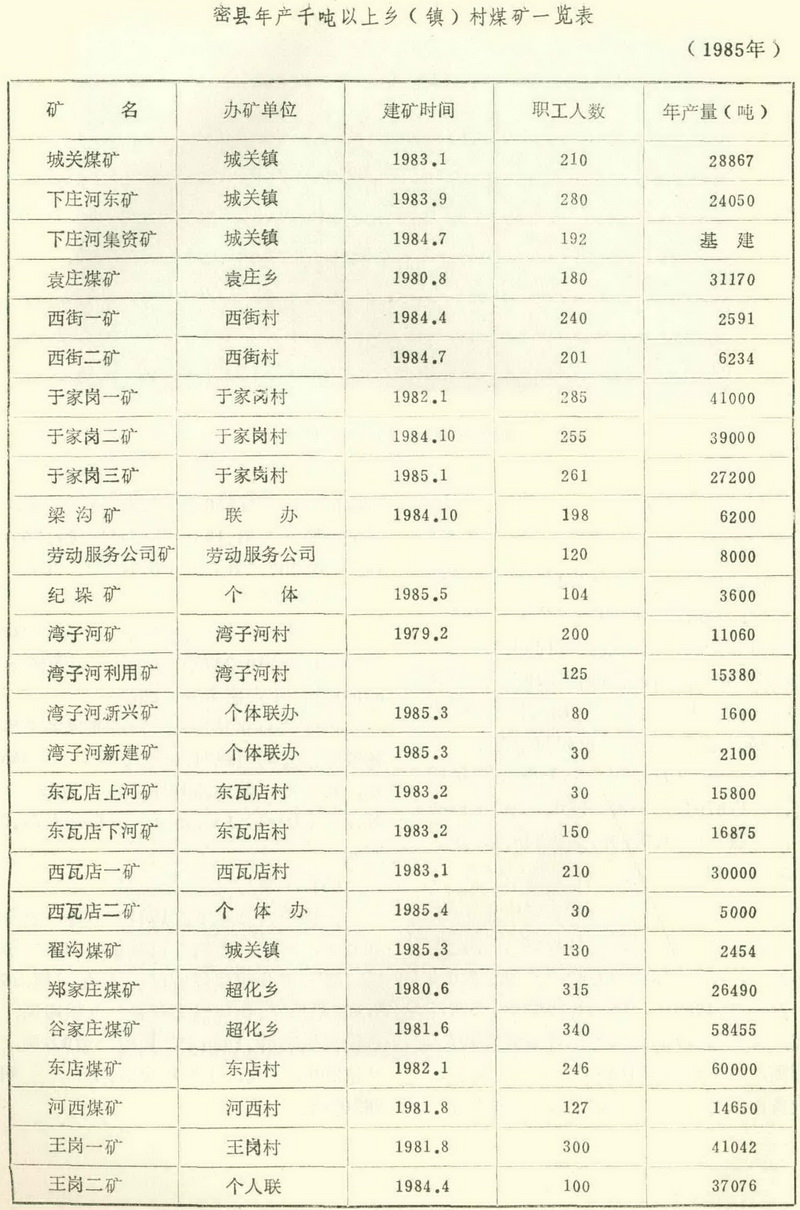

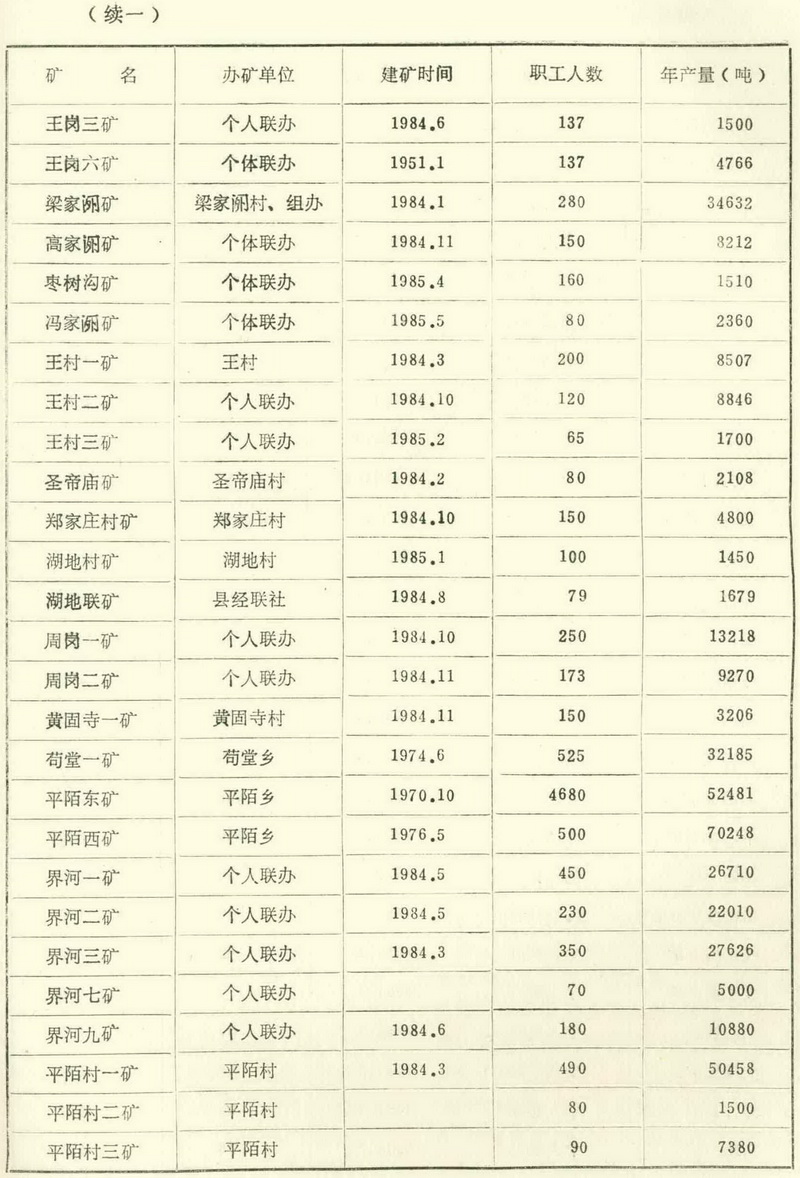

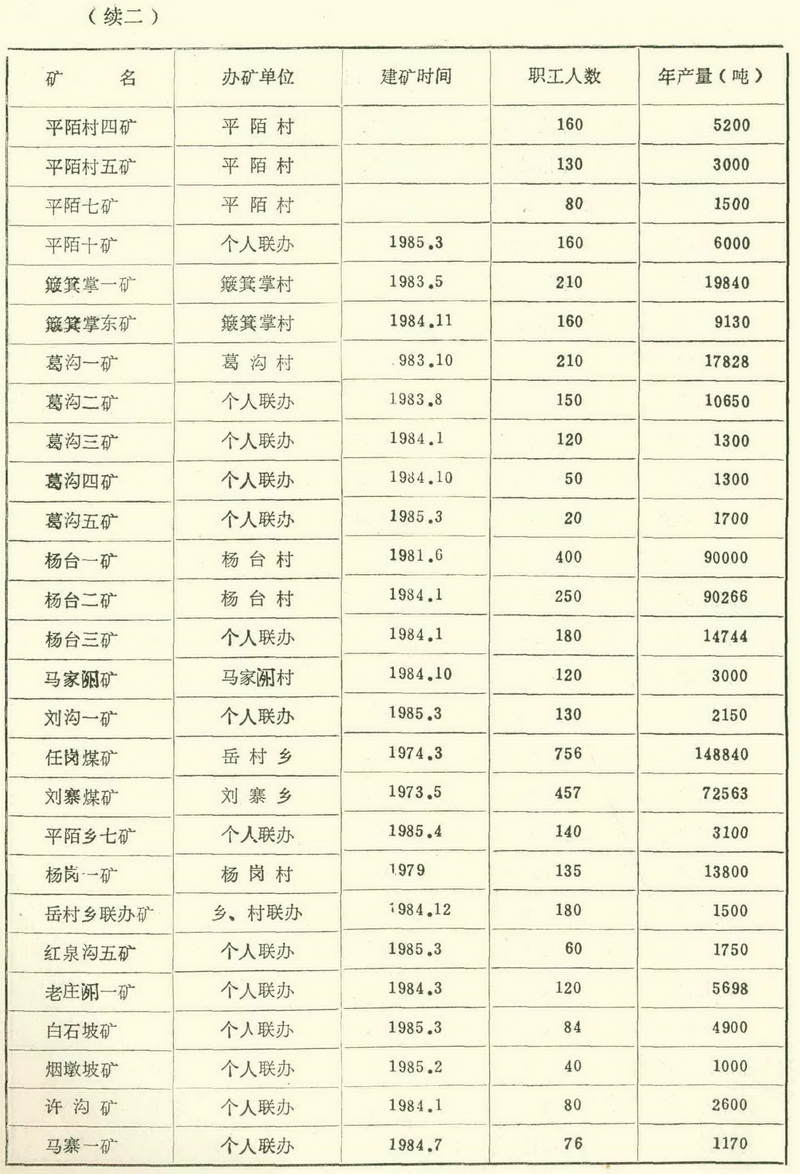

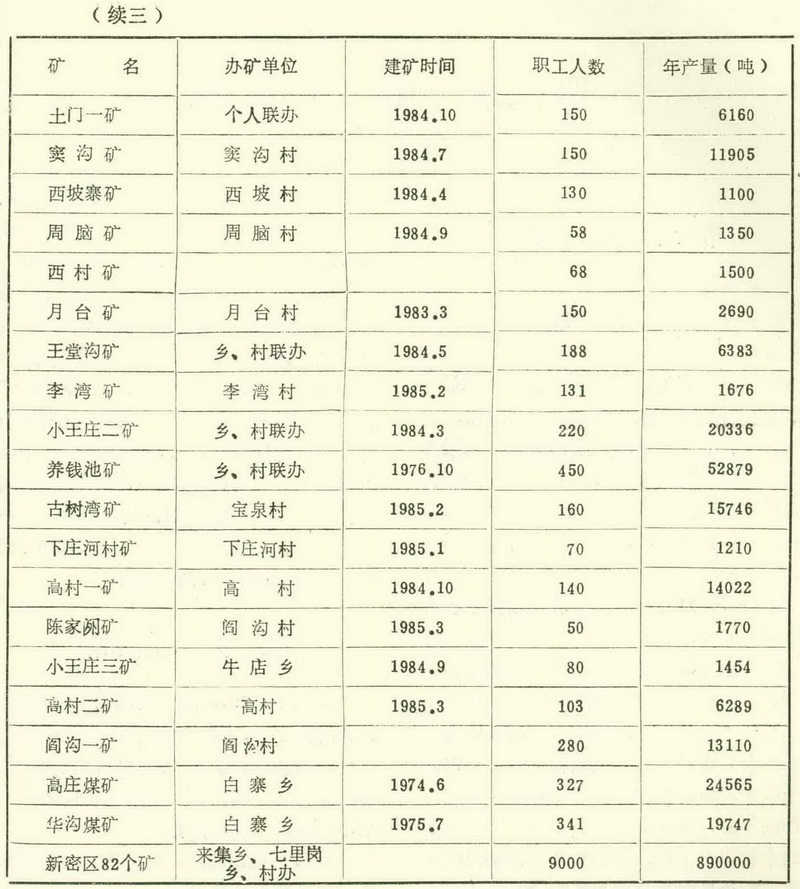

建国后,密县地方煤炭生产开发强度逐年剧增。1958年,除统配煤矿外,县办煤矿2处,乡、村煤矿7处,总产达10.6万吨。1960年,总产达40.2万吨。1975年,地方煤矿发展到21处,其中县营煤矿3处,乡、村煤矿18处,职工5887人。原煤产量113.9万吨,较1960年原煤产量增长183%。从1976年到1985年,为密县地方煤矿生产大发展时期。1985年,县办、乡办、村办、组办、联合体办、个体办及军办等地方煤矿达285个,职工3.55万人,原煤产量312.8万吨,与1948年相比,分别是它的31.7倍,19.6倍和27倍。

(二)矿井生产

采煤

密县地方煤矿采煤方式,有巷道式、巷柱式和壁式三种。

巷道式开采。系在煤层中掘进30米巷道,再由里向外摘掉棚子,落煤回采,一次采全高。此法在建国前后多用,后被禁止。

巷柱式开采。即开掘大量巷道,将煤层分割成10至15米的方型煤柱,后退回采。用此法采煤历史较长,现已淘汰。

壁式开采。分滚帮采煤法和走向长壁倾斜分层采煤法两种。滚帮采煤法,地方小煤矿仍广为采用,其方式是:对薄煤层,工作面沿煤层底板布置,根据煤层倾角,可沿走向,也可沿倾向,从采区上山沿煤层底板,分别向采区边界掘进工作面运输巷(下)和回风巷(上),至边界拉开切眼,工作面用梯形木支架支护,工作面除巷道推进出煤外,主要靠撤除部分支架后落放顶煤;对于厚煤层,采用分层滚帮采煤法,即将原煤层分为两层或多层,分别采用滚帮方式,分层垮落法和滚帮法合用,以提高回收率和安全性。走向长壁倾斜分层采煤法,即工作面沿倾斜布置,沿走向推进,煤层全厚分为适合于一次开采的2米上下的若干分层,一般从顶分层起依次开采以下分层,称下行垮落法,个别特殊地质条件下,也有从下分层起依次开采以上分层,称上行垮落法。工作面采用木或金属支架,放炮落煤,刮板运输机运输,采空区采用垮落法管理。密县壁式采煤,经30多年的发展,县营及有条件的乡、村煤矿已广泛采用。

运输

建国前,井下、地面运输全靠人力背、抬、拉。1955年,火石岗煤矿井下改人力背煤为人力拉拖。1956年,全县各煤矿井下多使用平车轨道运输。是年火石岗煤矿地面改人力抬煤为铁、木轨平车运输。1959年,自制笨溜子(刮板)。1960年,自制帆布运输机一部,提高了运输能力。1971年,西关煤矿制成自动翻煤笼、自动爬坡器和推车器,1978年,该矿改制成功地面皮带运输机,解决了煤场煤炭积存问题。1986年,县办、国家集资办和大部乡、村办煤矿的井下及地面运输实现了机械化,工作面采用刮板运输机,上下山采用皮带,平巷采用600mm道轨矿车运输。其他乡、村和联办煤矿也基本实现半机械化运输。

提升

建国前,多数煤矿为人力搅辘轳提升,部分为畜力拉提。1913年,椿橱河坤安煤矿公司营运发达,始购提升机两部,首用机械提升。1947年,一些经济实力较强的煤矿发展为蒸汽绞车提升。

1954年,私营火石岗煤矿改人力搅辘轳为推转轮提升,1957年始用蒸汽绞车,1959年改条筐为罐笼提升。1963年春,西关煤矿安装电绞车一部,因矿井出水未用。该矿于1966年恢复生产后,与曲梁煤矿同年使用电绞车。1986年,全县除曲梁、超化两煤矿各用一部蒸汽绞车外,其余各矿全部使用电绞车提升。县营和国家扶持的乡、村办煤矿的提升容器为罐笼,其他矿井为条筐。

通风

五十年代前,县内地方煤矿均为自然通风,井下风量无保证,春秋季更甚。为解决井下缺风问题,少数煤矿用升高井口办法,名日风塔;有的在出风井底,用火锅或燃材引火,以增大风量,但危险性大。

1954年,火石岗煤矿基建独眼井,用人力双排门打风,是年改为人力风葫芦吹风。1956年,安装了风扇,后又安装风压机,将地面新鲜空气经风筒压入井下。

1962年后,使用主扇的各煤矿陆续改压风为抽风,采区改串联风为并联分区通风,工作面改下行风为上行风。1985年,县营煤矿全部采用主扇机械通风。乡、村煤矿60%为主风机械通风,40%为自然通风。基建矿井,均为巨扇通风。

排水

1930年前,矿井均用牛皮包排水,后白龙庙、来集煤矿始用蒸汽泵。1962年,县营火石岗煤矿始用电泵排水,其它小矿亦陆续仿效,增强矿井抗灾能力。1961年,井下探放水用的钎子仅2米长,探水超前距2米。随着探放水设备不断改进,到1985年,各矿探水超前距达7至15米。

照明

1951年前,矿井照明多用棉油灯,个别矿使用煤油灯,在严重缺风、油灯难燃的独跟矿井中,也有用电石灯的。1952年,矿井照明改油灯为电盒灯,1962年,改电盒灯为防爆矿灯。1981年后,县营超化、曲梁煤矿陆续使用固体酸矿灯。

二、管理

(一)生产管理

清嘉庆末年至道光二年(1822年),煤矿生产系圈窑奴隶式管理。民国时期,各煤矿设官房,总官房、窑头房,以负责全矿生产调度、地面和并下生产技术,对工人实行24小时工作制。建国后,各矿建立工会组织,实行地位平等,不准打骂工人、矿工参加生产管理。并改井下工人24小时工作制为12小时工作制,1950年,改为8小时工作制至今。生产管理,坚持日调度会议制度,县营各矿由当天值班矿长主持召开各科室、队、车间负责人及技术骨干参加的生产调度会议,听取汇报、分析问题、制定措施、决定奖罚、安排生产等;管好"三量",即按比例管好开拓煤量、准备煤量、回采煤量,防止采掘失调;搞好调度日报,县煤炭管理部门设生产调度日报统计员,按规定统计上报,为领导者提供指挥生产的依据;为完善生产调度与指挥系统,县煤炭管理部门至所属各矿,各单位,除装备有线电话外,1983年后,又按区域安装无线电台48部,实现通讯网络双配套;建立劳动竞赛制度,对先进者实行荣誉及物质奖励。

(二)安全管理

据清嘉庆二十二年(1817年)《密县志》记载:"煤矿多灾多难,遇水遇火伤人众多。"清道光二年(1822年),密县知县杨炳堃曾就煤窑安全亲自制定了有关条例。

建国后,党和政府一贯重视煤矿生产安全管理工作。五十年代初,县人民政府贯彻中南局颁布的煤矿保安工作条例和有关指示时,明确要求各矿经理、矿师保证负责工人生命安全,实行井筒上下安装响铃,用绳联系,以备不测;充填老空,以防冒顶;对只有一、二个窑口的矿井,增设溜绳,多备软梯;对三个窑口以上的矿井,必须安设转角楼;在井下有关部位安放水闸门。谷洞、药庙、梁沟等煤矿,分别建立了安全委员会,制定了安全检查制度。1959年,各矿普遍增设了安检机构,专职保安人员跟班下井,实行半月一次安全大检查。1981年,各矿规定每年五月份为安全月,全面进行安全检查。1982年,县煤炭部门增设安全检查科。1983年,对年产7万吨以上的矿井设通风科。县劳动局、总工会、检察院和煤炭局,共同制订了《关于煤炭主要责任划分的若干规定》50条。县煤炭局规定对新工人入井前进行培训,经考试合格者发入井证,实行持证上岗。1984年,各矿实行矿长轮流值班,下井指挥。与此同时,为了加强煤炭生产的安全预防和救护、安全知识的宣传与普及,县煤炭系统还建立有矿山救护队、安全检查组、煤炭安全科教电影队及县煤炭技术培训学校。备有煤矿重大灾害防治影片,向职工进行形象化安全教育。在城关、白寨、岳村(辖刘寨、曲梁)、超化(辖大隗、苟堂)、平陌(辖牛店、米村)等乡(镇)建立了煤矿管理站,对乡、村煤矿及时进行安全监督检查,审批作业规程,负责安全生产管理。

(三)劳动工资管理

建国初期,矿工劳动工资基本是平均分配方式。1955年,对公私合营的火石岗煤矿实行按技术高低、贡献大小评定工资。1959年后,来集煤矿实行岗位工资定额管理。1978年11月,各矿实行工资奖励制度。1981年,对煤矿领导及行政管理人员实行浮动工资,对生产工人实行联产计酬,服务人员实行计件工资。1984年,县营煤矿全部实行吨煤工资含量包干,职工月工资平均由75元上升到92元,个人月工资高者达280元。

三、运销

清末、民国时期,密煤以地销民用为主,工业用煤甚少。运输多靠人力担、小车推、牲口驮,交通条件较好的地方,有畜力车拉。1913年(民国2年),椿板河坤安煤矿公司在郑县(今郑州)建煤场,设分销处。后有大隗地区的张固寺、双楼地区的谢村、黄台地区的歧固寺、米村地区的大红及曲梁诸保设有煤场,以转运销售。主要销向郑县、新郑、尉氏、长葛、许昌等地。

煤炭销价,以1934年4月至1935年1月为例,密煤吨价银1.5至1.74元,平均1.62元;1930年至1936年间,密煤在郑州市场吨销价7.6至12元,平均9.23元(时小麦市价每公斤0.09元)。

建国后,随着交通及各项事业发展,煤炭销量逐年增大,流向渐广。1954年2月,成立中国煤业建筑器材公司河南省开封分公司密县经营处,1955年8月改为中国煤业建筑器材公司河南省密县支公司。1956年1月,煤炭运销归县商业部门。1981年5月至今,设密县煤炭运销公司,隶属密县煤炭局。1984年11月,建立密县煤炭运输车队,配12吨柯拉斯汽车30台。

密县煤炭外调运量(含计划外),1953年为1000吨,1985年,增至32.92万吨,年递增19.9%;地销煤由1953年的5572吨,到1985年增至190.82万吨,年递增20%。煤炭销量运输,大都由县内外用户安排,矿方承运,以县营矿较多,乡、村矿极少。

密县地方煤矿所产原煤,销往江苏、山东、安徽、湖南、湖北、广西、河北等省,省内销向开封、商丘、周口、许昌、信阳、驻马店、南阳等70多个地区、市、县。原煤地销价,建国以来几经演变。1950年11月,谷洞煤矿吨煤价旧币6万元(折新币6元),全县平均吨煤价6万至6.6万元。自1962年5月1日,县人民政府决定火石岗煤矿吨煤价由9元、西关煤矿吨煤价由8.5元,统一提为吨煤价15元。1981年,执行省定吨煤价19元,曲梁煤矿为18元。1985年,县营煤矿执行省定吨煤价由24元提至29元,曲粱煤矿原煤吨价为28元。乡、村煤矿原煤价格参照县营煤矿价格执行。

四、煤矿选介

(一)县营煤矿

密县超化煤矿

该矿原于1958年由来集、超化、平陌三乡集资开办。1963年7月和1974年1月,县营西关煤矿因两次出水及煤储量不足,经开封专署工业局批准,接收超化阎家寨煤矿为接替井。1977年8月17日,西关煤矿在回采大巷煤柱时,井下涌水量由每小时600吨增至1200吨,矿井淹没,决定全部迁至阎家寨煤矿,职工344人。是年7月5日,转县营,改名为西关煤矿超化井,1977年8月,定名为地方国营密县超化煤矿。

1983年,该矿年产设计能力30万吨,1985年8月,按设计年产45万吨规模改造扩建。职工达1435人,固定资产原值644.9万元,年产原煤28.14万吨,总产值610.7万元,完成利润82.4万元。原煤平均灰分14.86%,净煤挥发分12.9%,原煤含硫0.45%,原煤发热量5757~7772卡/克,容重1.6吨/立方米。

密县曲梁煤矿

该矿原为曲梁乡煤矿废井,1965年6月,火石岗煤矿迁此,定名为地方国营密县曲梁煤矿,职工400余人。国家先后拨款9万元,自筹59万元,对矿井进行了四次改造,生产能力由年产3万吨,1974年提高到8万吨。至1985年,职工达993人,固定资产原值181.7万元,年生产原煤18.4万吨,总产值399.6万元,利润49.6万元。该矿原计划服务16年,实际已服务21年。

该矿生产的无烟煤,容重1.6吨/立方米,灰分29.6%,含硫0.5%,挥发分11.3%,发热量5670卡/克。

密县杨家洼煤矿

该矿前身为密县苟堂烟煤矿,始建于1968年7月,1969年10月改为县、乡联办,更名为密县烟煤矿。是年11月由县接收,定名地方国营密县苟堂煤矿,职工376人,年产煤1.69万吨。1975年2月,该矿在杨家洼建接替井,是年底迁至杨家洼,定名地方国营密县杨家洼煤矿。1981年7月,年产设计能力核定15万吨,服务20年。

1985年,有职工689人,固定资产原值246.9万元,年产原煤10.62万吨,年产值232.3万元,实现利润2.2万元。煤炭容重1.4吨/立方米,灰分11.3%,含硫0.02%,挥发分14.6%,发热量7946卡/克。

密县东沟煤矿

该矿位于岳村乡司家丽村南,为省煤炭厅、省经委批准的新建项目。县筹资金150万元,国家投资600万元,于1985年7月破土动工,职工100人,年产设计能力9万吨,工业储量700.98万吨,可采储量349.35万吨。

(二)乡村煤矿

岳村乡任岗煤矿

该矿位于任岗村,1974年3月由岳村乡兴建,井田面积0.99平方公里,设计年产能力6万吨,原地质储量1233.3万吨,1985年底矿井保有地质储量870万吨。1984年列为国家集资矿井,分期投拨集资款315.49万元。总建筑面积3623平方米。主要设备:绞车19部,水泵40台,局扇12台,矿灯870盒,刮板运输机7架。1985年,原煤产量14.9万吨,产值332.1万元,上缴税金14.87万元。

刘寨乡煤矿

该矿位于柳树口村,1973年兴建,次年投产,年生产能力6万吨,井田面积0.8平方公里。1985年,保有地质储量826.8万吨,工业储量701.7万吨,可采储量507.6万吨,总建筑面积3149平方米。主要生产设备:绞车5台,水泵9台,主扇1台,局扇10台,矿灯550盒,瓦斯监定器9部,刮板运输机8架。1985年,原煤产量7.26万吨,产值207.2万元,上缴税金8.2万元。

东店煤矿

为东店村办煤矿。1982年建,职工246人,井田面积0.287平方公里,工业储量620万吨,年产能力6万吨。

该矿井为立井开拓,负压通风类型机械通风,建筑面积2160平方米。至1985年,共生产原煤15.5万吨,总产值300余万元,上缴税金16万余元,村得利润74.6万元。

杨台一矿

为杨台村办煤矿,1981年兴建,投资40万元,职工400名。井田面积0.64平方公里,保有工业储量171万吨,年生产能力9万吨。采用立、斜井混合开拓,机械通风,条筐机械提升。1985年,原煤产量9万吨,产值200余万元,上缴税金27.8万元,利润20万元。

五、机构

清光绪二十一年(1895年),设煤厘局。1931年(民国20年),改煤厘局为矿业工会。

解放后,县人民政府设专门机构管理煤炭生产。1948年6月,建县工商局;1950年8月为县人民政府工商科;1956年1月,为县人民委员会工业科;1958年3月,成立密县工业局,8月,增设密县重工业局,10月,改为密县煤矿工业管理局;1960年12月,为密县工业局;1968年4月,为密县工业局生产组,10月,为密县革命委员会生产指挥部;1971年2月,为密县革命委员会工业局;1974年12月,为密县煤炭管理局;1975年10月,改为密县煤炭化工局;1976年1月,为密县重工业局,1981年10月,为密县煤炭化工局;1984年4月,为密县煤炭工业局,设生产科、乡镇科、机电科、计财科、劳动人事科、办公室。