一.幼儿教育

民国20年(1931年)8月,河南省政府宣布《关于各县筹设幼儿园》的训令。不久,县在简师附小内增设幼稚园1班,幼儿10余人。无专职幼师,这是项城幼儿教育的开端。民国35年(1946年)春,高育英(女)在官会乡第二中心小学附设1个幼稚班。幼儿20余名。设施有:滑梯、压板、铁环、积木、秋千等,实行免费入园。

1958年9月,幼儿园与托儿所混合一体。其特点是:解放妇女劳动力,为生产服务,保育为主。10月,据县文教部统计:全县幼儿园(或称育红班)182处,入园幼儿1.74万人。1960年初,全县农村幼儿园随着农村人民公社经济体制的改变和“大食堂”的散伙,也随之解散。县直保留幼儿园1所,设大、中、小3班,入园幼儿60名。园长1人.幼师6人。1978年幼儿增至286人。1981~1985年,全县乡镇各小学先后发展学前班(多系民办)。1985年,有幼儿园10处30班,幼师76人(其中园长5人),在园幼儿1553人。课程是游戏为主,学习为辅,认识周围事物,学习语言、模仿动作,扩大想象,在实物观感、歌唱舞蹈中学习。

二.小学教育

(一)清末、民国小学教育

清末,科举制度初废,莲溪书院改为高等小学堂。荆棘冢有初等小学堂1所,其它均为私塾。民国初期,县建高等小学、私立三官庙两等小学各1所,荆棘冢、田老家初等小学2所。私塾教育仍大量存在。

民国12年(1923年)县教育局建立。发动全县各区、牌,改庙宇、打神像、建学校,农村教育活跃一时,后因军阀混战,土匪蜂起,城乡教育的发展受到一定影响。民国19年(1930年),项城北街小学、人民自卫团小学、女小、新桥育英小学、县简师附属小学相继建立。民国20年(1931年)8月,《河南教育会议报告》称:项城全县人口35.05万人,适龄儿童3.5万人,入学儿童3890人,占适龄儿童的11%,私塾280处,入学学生4280人。民国24~25年(1935~1936年),槐店、南顿、欧营、新桥、孙店、和店等县立小学及张庙、官会、柳杭、刘新庄等区立小学相继建立。民国26年(1937年),抗日战争爆发,项城未沦陷,小学教育有所发展。民国30年(1941年)新建制的12个乡镇,均有中心完小2~3处,保国民小学16~18处。民国34年(1945年),全县有中心完小28处,156班,学生6025人,教师302人;有保国民学校274处,509班,学生2.03万人,教师710人。当时小学常常是“春满堂,夏一半,秋季农忙不见面”,反映学生大量流失的状况。

1.学制。清末初等小学学制4年,高等小学学制4年,由县统管。民国初期学制为“四四制”,民国12~15年(1923~1926年)为“三三制”,民国16年(1927年)由“三三制”改为“四二分段制”,即初小四年毕业进入五年级时,须经过考试合格方能人学。小学一学年分两个学期,每学期授课20或21周,寒暑假两个月。初小课程为:一、二年级设国语、算术、写字、体育、唱歌,三、四年级增设常识、三民主义(后改称“公民”),五、六年级为国语、算术、历史、地理、自然、公民、卫生、体育、美工等科。教学计划每周除安排各科教学外,星期一首节照例排纪念周,星期六下午有周会。

2.教法。清末教法为死记硬背。民国时期小学教学方法不断改进,初期在教学上多采取“注入式”(俗称叫“填鸭式”)的教学方法。30~40年代,多用海尔巴得(HEY—BAYT)的五段教学法,但初级小学“注入式”的教学法仍然存在。同时,注音符号、“童训”先后在各小学推行。

3.教学设施。全县小学校舍多属土墙草顶,一门两窗,无教学设备。秣陵镇在抗战胜利后,对全镇14处学校进行统一规划,筹款筹料,组织校董委员会专门负责,才有所改观。

(二)建国后的小学教育

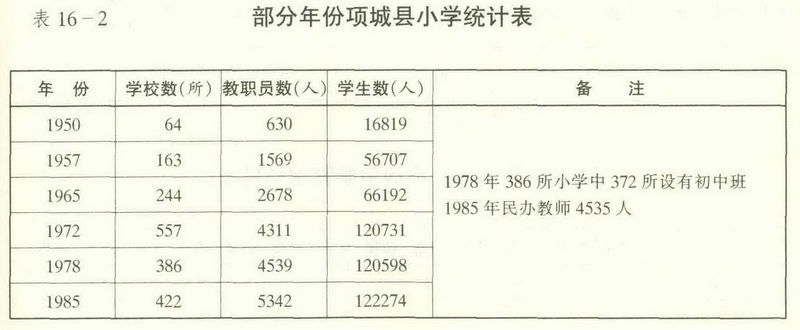

1949年10月建国时,全县有小学70处(完小9处,初小61处),学生6868人,占适龄儿童的9.5%。1957年小学发展到163处,学生5.67万人。50年代,县管完小、区管乡小。完全小学每班配教师1.5人,师生比例1:30;初小每班配教师1.25人,师生比例1:40;县重点小学每班配教师2人,师生比例1:25。60年代,县管实验小学、秣陵镇东街小学;公社管重点小学;普通小学转为民办,各生产大队管理。由于民办学校大量涌现,编制定员增加,存在计划外配备民办教师的现象。80年代,县管实验小学,各乡镇管理中心小学,其余小学由行政村自行管理。1965年有小学244所,学生66192人。1978年有小学386处,学生12.06万人。1985年有小学422处,学生12.3万人,占适龄儿童的95.3%,是1949年的17.8倍。

1.学制。建国后,小学学制在相当长一段时间里实行“四、二分段六年制”。60年代试行“五年一贯制”,70年代普遍实行。学制规定:学龄儿童为7周岁,并能说出20以内的加减,方可入学。

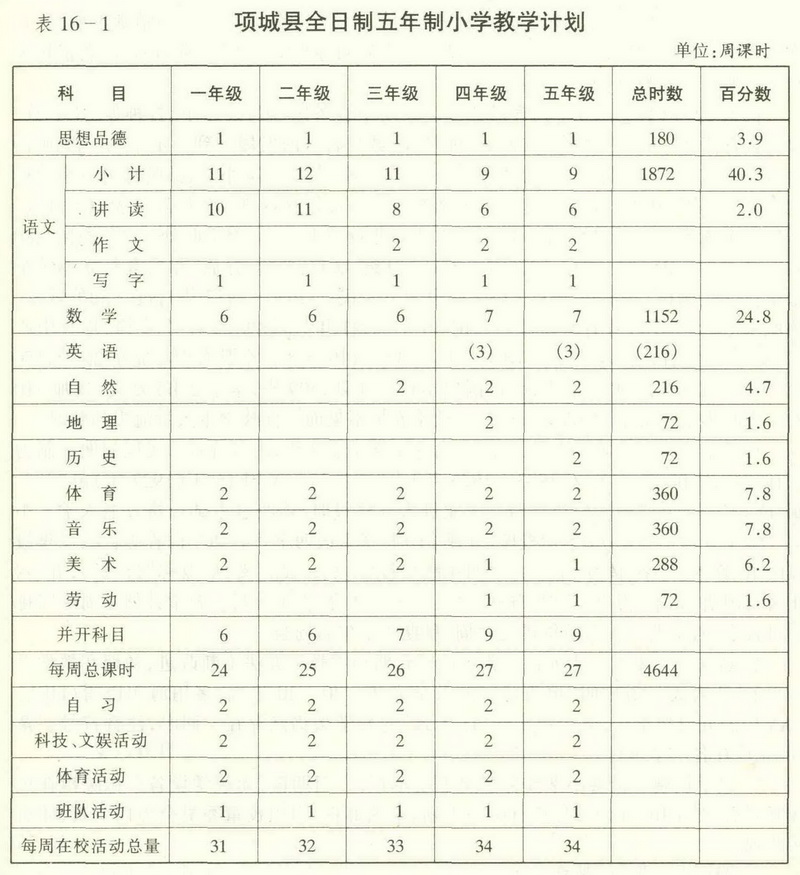

小学教学计划在不同历史时期亦有变动。如60年代精简课程,增加劳动课,70年代后期,小学不设图画课,四、五年级不设历史课,思想品德课亦不固定。直到1981年,国家教育部颁发《全日制五年小学教学计划》(修订草案)才作出具体规定,各学校即按此规定执行。

2.教法。在教学方法上,50年代由“注入式”逐步实施“三节”、“五环”、“七项原则”(三节:复习旧知识、讲解新知识、巩固新知识。五环:组织教学、复习或提问旧课,讲解新课、巩固新课、布置作业。七项教学原则:积极性、诱发性、直观性、自觉性、量力性、系统性、巩固性原则)的教学方法。同时,还实行五级制记分法,废除百分制。小学汉语拼音教学始于1956年,县先后举办小学教师语音训练班5期,培育了一批骨干,使汉语拼音教学逐步推广。60年代后期,由于学制的缩短和教材精简,且批判智育第一,出现各式各样的教学方法,百分制记分法又恢复使用。80年代,在各科教研组织的推动下,实施启发式教学,增加学生的课堂思维活动,发展智力,培养能力,教学质量有所提高。

1977~1985年,汉语拼音在学期与升学考试中列为必试内容。普通话在小学教学中逐步推广。

1981年3月13日教育部(81)教普二字006号颁发。

3.教学设施。1980~1985年,小学加强了仪器建设。1985年5月的检查结果表明:全县70 %以上的学校有实验室、仪器室及仪器设备,并有专人管理和规章制度。符合一类标准的小学1所、二类标准的22所、三类标准的291所。