90年代,劳动管理实现了三个转变:工作职能由微观管理向宏观协调转变,工作范围由管理国有、集体企业向城乡统筹全面转变,工作方式由计划管理为主向综合运用经济、法律、行政手段管理转变。建立了包含六大体系的新型劳动体制,劳动力市场体系建设起步较早,日臻完善。形成了职业介绍、就业训练、市场配置、城乡统筹的就业格局。共介绍就业4.5万人次,劳务输出7.2万人次。劳动监察体系初具规模,实行用工年检,有力地维护了企业和职工的合法权益和社会稳定。职业技能开发体系基本完善,职业技能鉴定站相继建立,职业技能鉴定工作正推向全社会。工资宏观调控体系基本健全,实行了弹性工资计划、工效挂钩,建立起最低工资保障线、过高收入控制线和工资增长指导线。2000年,焦作市有6户国有及国有控股企业经营者实行年薪制试点。企业职工社会养老保险体系建设进入新阶段,养老保险实现了由企业保险到社会统筹再到社会统筹和个人账户相结合的三步跨越,失业保险覆盖范围进一步扩大。劳动安全卫生监察体系建成较早,各项工作运作规范,事故预防、处理及时,成为企业生产的安全保障。

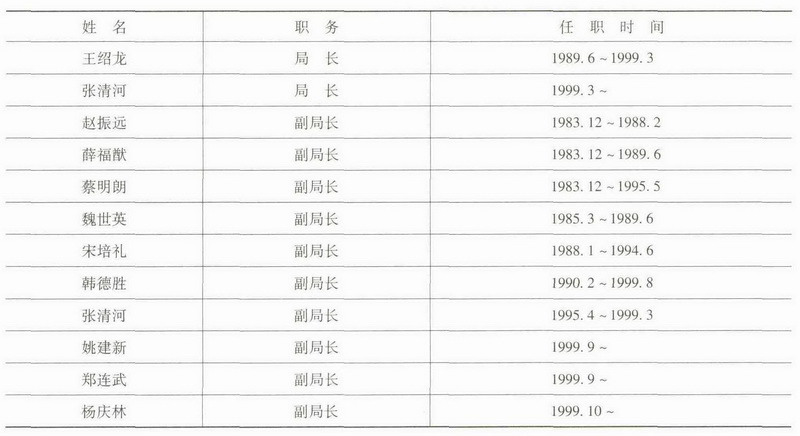

1989年6月,撤销市劳动人事局,设市劳动局。

劳动力资源 焦作市的劳动力资源比较丰富,1987~2000年总体呈上升趋势。1987年全市共有劳动力173.2万人,其中城镇50.4万人,乡村122.8万人。城镇有待业人员2.1万人。1991年城镇待业人员最多达到4.4万人。1996年全市劳动力最多达254.9万人(含济源),其中城镇68.5万人,乡村186.4万人。1997年全市有劳动力211.58万人(不含济源),其中城镇57.13万人,乡村154.45万人。城镇中有待业人员8700人。2000年全市有劳动力210.22万人。

劳动力就业 1987年焦作市待业人员多,就业难度大,全市国营、集体、个体一起上,全年安置城镇待业青年1.1万人。其中全民所有制单位3200人,集体所有制单位5800人,个体经营、临时就业2000人。1988年安置就业12950人,其中全民企业招收合同制工人3200人,集体企业招收集体工6300人,安排临时工2350人,自谋职业1100人。同年8月31日,焦作市劳务市场开业,打破了长期以来"统包统配"的劳动制度,企业和劳动者开始实行双向选择。当年为26个单位,17个家庭提供用工1035人。1989年全市安置城镇待业人员11772人,其中全民3843人,集体7075人,从事个体经营的845人。接收大中专毕业生1189人,安置转业干部151人。1990年安置待业人员10614人,其中全民占26.09%,集体占56.3%,从事个体经营的占17.61%。1991年大力鼓励自谋职业和组织起来就业,全市安置待业人员13440人。同时劳务输出取得突破性进展,输出27456人(省外13179人,省内14277人)。1992年,安置待业人员15694人,全市待业率控制在3%以下。修武县成为全省首家无待业青年县。1993年,安置待业人员1.25万人。1994年,市和11个县(市)区全部建立了劳动力市场,51个乡镇建立了劳动服务站。全年接收求职登记66895人次,介绍成功38763人,成功率为58%。全年就业安置14885人,其中国有企业6950人,集体企业3750人,临时用工3090人,其他1695人。年末待业人数1.3万人。全市城镇待业率控制在2.6%左右。

劳动再就业 1995年后企业下岗、失业人员越来越多,焦作市被确定为全省三个再就业工程试点之一。焦作市制定了再就业方案,采取直接抓点、层层抓点、以点促面、点面结合的办法,市属安置失业与富余职工1万人。全年安置劳动就业13766人,失业率为2.9%。1996年各县(市)区都成立了再就业工作领导小组,安置分流"两业"(待业、失业)人员2.1万人。劳动力市场共办理求职登记18754人,介绍就业18120人。6月开展劳动人事代理,受理档案14份,此举真正为个体自谋职业者解除了后顾之忧,切实打破了职工身份界限,有力地促进了再就业。1997年各级职业介绍机构共办理求职登记7293人,介绍成功5222人,成功率71.6%。1998年,全市建立再就业服务中心142个,进入再就业服务中心下岗职工14885人。全年举办全市性劳务交流大会5场,安置下岗职工19345人,再就业率为56%。1999年建立再就业基地10个,有13775名下岗职工实现了再就业,再就业率32%。全年城镇登记失业率为3.19%。同年9月20日,焦作市劳动力市场正式成立并开业。2000年举办各种形式劳务交流大会11场,建立劳务输出基地6个,再就业基地7个。组织劳务输出1.02万人,安置下岗职工8514人,再就业率为38.3%。全年再就业人数大于当年新增下岗职工人数,全市城镇登记失业率为3.1%。全年新增劳动力就业11927人。

就业前培训 1987年,焦作市制定了《关于实施"先培训、后就业"的具体办法》,对全市38个厂矿企业用工情况进行调研,实行定向培训,委托市职工中专学校、市技工学校、市职业高中、安阳城表校、矿山机械厂、陶瓷三厂、矿务局大修厂、西张庄粘土矿等单位承办培训,全年共举办50个工种的就业前培训班215期,培训城镇待业青年7140人,85%得到就业安置。1988年,逐步实现了定向培训模式,通过厂办培训班,市办培训班,联办培训班,提高了就业者的素质,全年举办23个工种的就业前培训班149期,培训城镇待业青年6748人。1991年,用人单位、待业青年的培训意识大大增强,增人单位能主动到培训部门联系培训事宜,就业训练延伸到集体单位。当年发挥就业训练中心的作用,依靠社会力量办学,共培训待业人员11289人。1992年,增加了中长期培训班次,共培训城镇待业青年11781人,培训结业率和就业率在95%以上。1993年,企业用工自主权下放,一些企业认为招工是企业的自主权,不经培训也能录用人,部分待业青年也轻视就业训练,"先培训、后就业"原则很难落实。采取变坐等办班为上门服务,培训合格人员由市场优先推荐就业等办法,全市共培训城镇待业人员13084人。1995年,焦作市劳动就业训练中心举办劳动局技工班,招收钳工专业学员79人,1996年招收电工专业学员84人,1997年招收钳工学员68人,通过三年培训,毕业合格率100%,90%的学员安置就业。此后至2000年,就业制度、形势发生重大变化,劳动部门组织的培训与就业脱节,逐渐让位于多形式多渠道的社会职业培训班。劳动部门转向组织下岗失业职工培训。

在职职工培训 焦作市从80年代开始培训在职技术工人。主要分为技术等级培训、岗位培训和适应性培训(包括班组长培训)。培训形式为脱产、半脱产、业余三种,主要由行业主管部门组织或各大中型企业自行组织。1987~1990年是在职技术工人培训的高峰阶段,全市的机械、化工、粮食、冶金、纺织、石油、兵工、商业、饮食服务等行业大力开展中级工技术等级培训,一大批技术工人经考核取得了中级技术培训合格证书。1987年培训18088人次,其中技术等级培训4510人次。1989年最多培训52324人次,其中技术等级培训8230人次。1990年以后培训人数逐年下降。1991~2000年,开展培训高级工,重点培训班组长、生产骨干、关键岗位的工人。2000年共培训5460人次,其中技术等级培训4098人次。

失业下岗职工培训 1998年,焦作市制定出台了《关于加强全市再就业培训工作的实施意见》,建立就业下岗职工转业转岗训练基地,通过自办、联办、委托社会力量办班等灵活多样的形式,开展失业下岗职工转业转岗技能培训。全年共举办各类培训班345期,培训各类人员21213人,其中就业培训3876人,失业职工培训4174人,下岗职工培训11765人。市就业训练中心举办市直失业下岗职工培训35期,培训失业下岗职工2788人。1999年,开始开展免费对失业下岗职工进行一次技能培训,督促指导企业开展再就业培训。全市共培训各类人员29124人,其中转业转岗培训22421人。2000年,制定出台了《焦作市失业下岗职工培训管理意见》,进一步明确了培训对象、培训内容、举办培训班的申报程序和要求,全年共培训下岗职工1.59万人次。

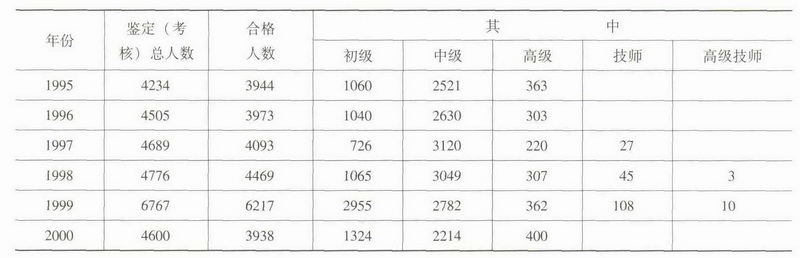

技能鉴定 职业技能鉴定制度是在工人技术等级考核制度基础上逐步建立和发展起来的。1993年以前焦作市对全市工人进行技术等级考核,经考核合格者颁发河南省劳动人事厅印制的工人技术(业务)考核合格证。从1994年起,不再使用"工人考核",而改用"职业技能鉴定"的提法。成立了焦作市技工学校国家职业技能鉴定所、焦作市商业技校国家职业技能鉴定所、焦作市交通技校国家职业技能鉴定所。鉴定工种为钳工、车工、铸工、汽车驾驶、汽车修理、中式烹调、餐厅服务等7个。经鉴定合格者,颁发劳动部统一印制的中华人民共和国技术等级证书。1996年又成立了12个职业技能鉴定所(站),鉴定工种扩大到28个,考评员达120人。1999年7月1日起,停止办理中华人民共和国技术等级证书,启用中华人民共和国职业资格证书。职业资格证书有初级技能、中级技能、高级技能、技师、高级技师5种。

就业准入制度 焦作市从1996年实行就业准入制度。实行就业准入制度的工种为车工、钳工、电工、铸工、汽车驾驶、汽车修理、中式面点、中式烹调、餐厅服务、计算机文字录入10个工种。1997年增加电焊工、化工工艺操作工、化工分析、美发师、服装缝纫工5个工种。从2000年7月1日起,施行劳动和社会保障部发布的《招用技术工种从业人员规定》,对劳动和社会保障部公布的90个技术工种实行就业准入制度。全市的职业介绍机构在办理职业介绍时,对国家规定的实行持证上岗的90个工种(职业),要求求职者出示职业资格证书(包括技术等级证书),并进行查验,凭证推荐就业。

推行劳动合同制 劳动合同制是用工管理的大变革。之前,企业用工由省、市劳动部门下达指标,层层审批,企业无丝毫自主权,劳动部门权力极大。企业职工也由此区分出全民、集体、临时等不同身份。1986年,焦作市开始在全民企业推行劳动合同制,当年招收合同制职工10819人。之后又在集体企业推行。劳动法颁布后,劳动合同制实施纳入法制轨道。企业用工、个人求职均进入劳务市场,双向选择,自主用工,自主择业。任何用工单位均应与劳动者签订劳动合同。劳动合同制变国家用人为企业自主用人,使企业在招收录用、安排岗位和确定、变更、终止、解除同职工劳动关系等方面享有充分的自主权。劳动部门依法规范企业用人行为,指导企业和职工履行劳动合同,维护双方的合法权益,促进劳动关系和谐发展。1995年,所有用人单位一律实行劳动合同制,至年底,全市共有劳动合同制职工257175人。截至2000年年底,焦作市基本实现"两个所有",即所有用人单位实行劳动合同制,在用人单位中所有人员实行劳动合同制。全市共有在岗职工352662人。

退休职工审批 1987年,焦作市工人退休退职审批权限做了调整:符合正常退休和提前退休工种条件的工人退休,由县(市)劳动人事局(劳动局)审批;符合因病退休以及不具备退休条件退职的工人和符合因工致残完全丧失劳动能力退休的工人,由市劳动局审批;工人退休应享受的特殊贡献待遇,经市劳动局审查同意后报省劳动厅审批;市直事业单位工人,中央、省驻焦企业工人退休由市劳动局审批。1992年,原在市劳动局审批的省属驻焦企业职工退休改为省行业主管部门审批。1998年原行业统筹移交地方管理并入省级统筹。中央企业下放地方管理过程中,出现了突击办理提前退休手续现象。劳动部下发了紧急通知,停止办理提前退休手续(病退、特殊工种退休除外)。焦作市对提前退休情况进行了自查清理,经省劳动厅检查合格后,于1999年8月恢复了退休审批工作,并将特殊工种、病退、伤退等提前退休审批工作上收到市劳动局。1998~2000年3年内,焦作市纺织企业压锭5.9万锭,提前退休347人。纺织行业压锭减员提前退休由省劳动厅审批。2000年全市退休人数46746人。

工伤、病退职工鉴定 1987年,由市劳动、卫生、总工会组成市医务劳动鉴定委员会,负责职工因病完全丧失劳动能力退休、退职的鉴定,当年鉴定1736人。1990年,成立了焦作市劳动鉴定委员会,制定了劳动鉴定规则、鉴定医师责任制、劳动鉴定廉政责任制、工作人员守则等制度。当年鉴定3000余人。1992年,全市百人以上企业全部建立了劳动鉴定委员会。1999年,全市鉴定医师、工作人员实行挂牌上岗,实行鉴定医师责任追究制。全年共参加病退、伤退鉴定1753人。2000年,配合焦作煤业集团公司焦西、小马、冯营3矿破产,首次开展工伤等级鉴定,共鉴定744人。全年共参加病退、伤退鉴定1296人。

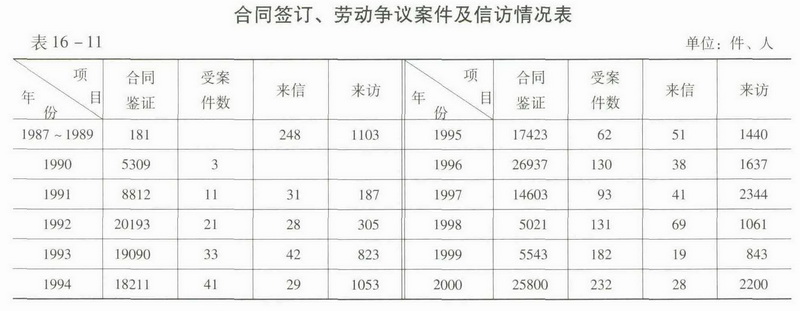

劳动争议与仲裁 1987年1月,焦作市成立劳动争议仲裁委员会,1989年6月,劳动人事局的信访科易名为焦作市劳动局信访仲裁科。县(市)区亦建立相应机构。全市的劳动争议仲裁、合同鉴证工作普遍展开。1991年,全面开展国有企业劳动合同鉴证工作,鉴证率达98%以上。办理了焦作市首例劳动争议案,即焦作市糖业烟酒公司职工宋玉华不服该公司将其辞退劳动争议案,并将其编辑、整理、拍摄了纪实性电视片《仲裁第一案》,被国家劳动部和省劳动厅推广,在全国及省仲裁工作会议及研讨班上播映。1994年,试行、推广以"联合办公、三方办案、经费均摊、责任到人"为主要内容,劳动局、总工会、经贸委三方领导和办事人员共同参与三方办案具体化的争议处理制度。国家劳动部派仲裁处处长范占江亲临焦作指导工作,总结并推广到全国。2000年,全市共受理各类劳动争议案件232起,其中市仲裁委受案78起,法定时效内结案率达90%以上。全市鉴证各类劳动合同2.58万余人份,纠正无效、违法劳动合同398人份,鉴证下岗职工托管协议2200余人份。

企业职工升级增资 1987~1993年,企业职工升级增资,均须由劳动部门下达指标,到工资科审批。1995年,企业拥有分配自主权,此项审批历史性完结。

1987年企业职工升级增资:全市企业单位对大部分工作表现较好、工龄较长的职工一律升半级。升级的全民所有制企业484个,升级人数103347人,占职工总人数139049人的74.3%;月增资总额564436元,升级职工人均增资5.46元。升级的集体企业497个,升级人数43069人,占职工总数65872人的64%;月增资总额223251元,升级职工人均月增资5.18元。

1989年企业职工升级增资:这次升级符合升级条件的职工按人均一级计算指标,实行了工效挂钩,效益好的企业适当增加升级指标,贡献大、技术水平高、表现突出的职工可以多升,但最多不得超过两级;对在企业担任工程师、会计师、主治医师及其相当职务(不含企业自定职称)的中级专业技术人员,根据工作年限、任职时间及贡献大小等因素适当多升,但最多不超过两级。统一提高企业大中专毕业生见习期临时工资和定级水平。全市列入升级范围企业1165户,职工总数250760人,升级月增资金额3170923元,人均升级增资16.43元。其中升两级的21049人,升一级半的114247人,升一级的35844人,升半级的21911人。提高定级水平的职工37407人,月增资282646元;提高学徒、熟练期待遇月增资金额116226元,人均增资8.4元。

1991年企业职工调资升级:实行工效挂钩的全民所有制企业,经济效益增长10%及其以上的,升级指标为核定的职工人数的25~35%;经济效益增长10%以下的,升级指标为核定的职工人数的15~25%;经济效益没有增长的,不安排升级指标。全市有259户企业118350人进行了升级,升级面分别占挂钩企业总户数、职工总人数的80.9%和78%。

1992年、1993年企业职工调资升级:1992年以企业1991年的经济效益增长率在5%以上(含5%)的和5%以下的企业,升级指标分别为核定职工人数25~35%和15~25%;经济效益没有增长的企业不安排升级指标,但对完成承包任务的企业,升级指标按核定职工人数的10%安排;新建企业升级指标为核定职工人数15~25%。1991年发生经营性亏损的企业,或顶着不搞改革的企业,不安排升级。当年,劳动部门向全市287户全民企业和401户集体企业下达了65509个升级指标,其升级面全民企业分别占挂钩企业总户数和职工人数的65.9%和63.7%;集体企业分别占集体企业总户数和职工人数的62.9%和53.2%。大多数企业审批指标后,当年并未安排职工升级工作,而是与1993年的升级指标合并,统一在1993年安排了职工升级工作。

1993年,两种升级方法,企业任选一种。一是按1992年度企业实现税利(或挂钩指标)较1991年度增长率计算,增长率在5%(含5%)以内、5~15%(含15%)和15%以上的,分别按核定的企业职工人数基数月人均15元、22元和30元核定企业基本工资增量。二是按1992年企业年末全部在册职工人均实现税利水平超过本市、地区口径计算的人均实现税利幅度计算,超出率在5%(含5%)以内、5~15%(含15%)和15%以上的,分别按核定的企业职工人数基数月人均15元、22元和30元核定企业基本工资增量。新建、在建企业,按核定的企业职工人数基数月人均20元核定基本工资增量。焦作市企业职工工资水平较低,大多数企业职工都有浮动工资,经市政府同意,企业职工凡1993年以前有浮动工资的,经考核表现较好的,可以先固定一级,然后再进行1993年按效益的正常晋级。

1995年以后的企业职工升级调资:1996年全市80%以上的企业都建立了自己的新的基本工资制度,劳动部门将基本工资及基本工资制度的管理权完全下放到了企业,企业有权根据本单位的生产经营特点和经济效益,依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平,各级劳动部门不再向企业下达升级增资指标。升级调资的时间、幅度、条件均由企业自行确定。

企业基本工资制度 1992年起,焦作铝厂、焦作耐火材料厂、焦作水泥厂、焦作矿山机械厂等10余户企业进行了岗位技能工资制试点,1995年铺开,到1996年,全市企业初步建立起了以岗位技能工资制为主体的适应企业自身特点的新基本工资制度,废除了已实行近40年的八级工资制。截至1996年年底,全市已实行新基本工资制度的企业有1025户,职工25.73万人,分别占全市企业总户数和总人数的83.3%和83.6%。其中实行岗位技能工资制的企业有642户,职工22.64万人;实行新等级工资制的企业383户,职工3.09万人。市直30人以上的企业除特殊情况外,都实行了岗位技能工资制。

焦作市大多数有一定规模的企业都选择了岗位技能工资制的形式,基本工资组成单元多为岗位工资、技能工资两个单元,也有岗位、技能、连动工资或岗位、技能、工龄工资三个单元的,还有岗位、技能、连动、工龄工资四个单元的,也有个别企业实行了仅有岗位工资一个单元的岗位工资制的。职工的基本工资由原来的月人均140元提高到296元(含原国家规定的价格补贴51元),使基本工资在职工工资总额中的比重提高到了75%以上,提高了各类新参加工作人员的学徒、熟练期和见习期生活费标准和定级标准,全市各类人员的定级标准均在当地的最低工资标准之上。

企业工效挂钩 1985年河南轮胎厂、焦作矿山机械厂被批准实行工资总额同上缴税利挂钩,成为焦作市工效挂钩办法的试点。1988年,开始在全市全民所有制企业中全面推行工效挂钩办法,当年全市有299户全民企业实行了工效挂钩,占全市全民企业总户数的76.5%,挂钩企业职工人数达13.32万人,占全市全民企业职工总数的83.4%。企业工效挂钩的具体形式主要为工资总额同实现税利挂钩。1990年,市供销社的农资公司、棉麻公司等6户集体企业试行了工效挂钩办法。1992年,焦作市企业工效挂钩的具体形式多改为以实现税利为主的复合挂钩,主要有工资总额与劳动生产率、实现税利双挂钩,工资总额同销售产值、实现税利双挂钩,工资总额同销售收入、利润总额双挂钩等形式。

1995年,全市地方国有企业369户实行了工效挂钩,职工17.92万人,分别占全市地方国有企业总户数、人数的67.7%和89.5%。挂钩企业共实现税利8.16亿元,其中利润3.16亿元;上缴税利5.66亿元,分别比上年增长21.3%、49.6%和27%。挂钩企业当年共提取工资基金6.81亿元,实发6.31亿元,结余工资基金2.49亿元(含以往年度)。挂钩企业年人平均工资3524元(实发),比上年增长21.36%。

从1998年起焦作市工效挂钩企业的户数开始明显减少,特别是国家大幅度提高计税工资标准后,一部分挂钩企业开始退出工效挂钩办法,到2000年全市仅剩102户工效挂钩企业,职工5.7万人。

最低工资保障制度 1995年9月26日,焦作市人民政府发布了焦作市企业最低工资标准:每人每月焦作市市区185元;济源市、沁阳市170元;孟县155元;修武县、博爱县、温县、武陟县140元,1995年7月1日起执行。从1997年7月1日起执行调整后的最低工资标准:每人每月焦作市市区200元;沁阳市、孟州市180元;修武县、博爱县、武陟县、温县160元。从1999年7月1日起执行提高后的最低工资标准:每人每月焦作市市区240元;沁阳市、孟州市220元;修武县、博爱县、武陟县、温县190元。

1998年对企业执行最低工资保障制度情况进行了调查,抽样统计结果显示,企业违背最低工资规定,职工工资低于最低工资标准的人数为抽查职工人数的0.4%。

企业经营者年薪制试点 焦作市劳动局2000年制定下发了《焦作市国有企业经营者年薪制试行办法》,全市有11户企业(其中市直企业6户)被选为经营者年薪制试点单位,其董事长和总经理从2000年元月起试行年薪制。经营者年薪由基本年薪和效益年薪两部分组成,基本年薪依据企业的类型、净资产(所有者权益)规模区别确定。这11户企业中,白庄煤矿矿长基本年薪最高,为34254元;修武县化肥厂厂长最低,为11568元。这11家企业经营者都按文件规定缴纳了0.5~2.5万元的风险抵押金。年终,按照企业当年经营业绩确定效益年薪。考核经营者经营业绩的主要经济指标为总资产收益率、国有资产(净资产)保值增值率、销售利润率和实现税利增长率等。对企业经营者的经营业绩,以有资格的会计师事务所所出具的年度审计报告为准。企业经营者的年薪,由劳动部门按规定程序审核后,报经营者管理部门批准后方能兑现。当年,市直6户企业经营者年薪分别为:化电集团141235元,白庄煤矿43556元,鑫安股份公司42851元,鑫安集团28585元,陶瓷股份有限公司24867元,卫材联盟公司19925元。

安全生产管理 全市安全生产工作实行分级管理的制度。市劳动部门设职业安全卫生监察科、矿山安全卫生监察科、锅炉安全卫生监察科,负责监督管理市属企业和驻焦部、省企业的安全监察工作。县(市)区设安全卫生监察股或监察室,负责监督和管理县(市)区属企业的安全监察工作。市、县两级设安全生产委员会,分管安全生产工作的副市长和副县长任安全生产委员会主任,劳动局、经贸委、公安局、总工会、监察局、广播电视局、财政局、报社为安全生产委员会成员单位,办公室设在市、县劳动局。安全生产委员会负责组织、协调和指导市、县的安全生产工作。遇到重大问题,报市、县政府研究解决。

2000年始,焦作市地方财政每年为市安全生产拨出5万元,作为市安全卫生监察的办案经费,各厂矿企业根据各自生产需要,在投入生产成本的同时,都按照行业标准投入一定数量的安全生产经费,用于改善劳动条件,增加劳动防护设施,确保安全生产。

安全教育制度 全市各行业、各企业按照国家和省有关规定,对职工的安全教育形成了严格的制度,分以下五种。

入厂"三级"教育。新工人入厂坚持厂级、车间和班组教育,教育时间不少于7天。教育期满考试,考试合格后将成绩单入档保存,以便备查。

特种作业人员培训教育。企业的电工、电气焊工、起重工、锅炉司炉工、蹬高架子工、厂内机动车辆驾驶员、制冷工等特种作业人员要经过有关部门不少于80学时的安全技术培训,培训教育合格,发给合格证,持证上岗,无证不准上岗作业。

厂长(经理)安全技术培训。企业的厂长、经理、副厂长、副经理,需经过省、市有关部门不少于40学时的安全教育,考试合格,持证上岗。

企业全员安全教育。企业内部对车间、班组管理人员进行分级安全教育,对全体员工进行安全教育。一般企业每年进行1次,重点防火单位每年2次,每次不少于3天,教育情况入档保存。

变换工种和复工教育及"四新"教育。企业内部职工调整工种或离岗一年以上重新上岗时,必须进行车间级或班组级安全教育,教育的内容和方法按三级教育的要求进行。企业在实施新工艺、新技术或新设备、新材料时,针对"四新"的特点及操作方法、投产使用后导致的新的危害因素及其防护方法、新制定的安全管理制度及操作规程进行教育,防止各类事故的发生。

安全宣传教育 每年进行多种形式的安全生产宣传教育。从1990年开始,到2000年,全市进行了11次"安全生产周"教育活动。每年的安全周活动在5月中旬第一个周日开始,进行7天,内容主要是宣传国家的安全生产方针、安全制度、安全管理等,以提高全社会和广大职工的安全意识和安全观念。各企业结合本单位的工作特点,组织开展安全生产演讲会,演讲身边的人和事、典型事故、先进事迹,以大量事实进行安全教育。组织安全生产知识竞赛,以提高职工安全知识水平。组织安全消防扑救表演,宣传安全知识。组织安全生产文艺汇演,以生动活泼的文艺节目宣传安全生产,提高全员的安全知识水平和安全意识。

劳动环境监察 焦作市企业在组织职工从事劳动生产过程中,把作业场所的环境卫生作为预防职业危害的一件大事来抓,以防止矽肺病、中毒、职业耳聋、失明、视力下降、呼吸道疾病等职业病的发生。为防止职业危害出现,企业都采取了增加安全防病设施,如设置除尘设备、防止泄漏设备、消音器等,以防止尘、毒、噪声超标。市职业安全卫生检测站和市职业病防治所每年都按规定对企业进行作业场所环境卫生检测或抽测,凡超标者,要求企业限期整改,不整改的由有关行政管理部门给予经济处罚,直至停业。

市、县每年都进行新建、改建、扩建工程项目的"三同时"审验,主要是把"新、改、扩"建工程的安全防病设施和劳动环境卫生的质量关。要求工程设计部门和施工单位做到主体工程必须与安全防病设施同时设计、同时施工、同时投产使用,以确保"新、改、扩"建工程建成投运后,符合安全卫生要求,防止职业危害发生。

安全生产检查 1987~2000年,焦作市的安全生产检查形式有以下5种:

企业自查。各企业按照各自的工作性质、特点、生产环节及岗位,按行业规定的标准要求,在企业内部组成安全生产检查组,定期或不定期地开展安全生产检查。查出的事故隐患,责成责任单位和责任人立即整改和限期整改,以防止事故发生。除特殊行业和岗位外,企业自己组织的安全生产检查每年不少于6次(分散型和小型检查除外)。

行业检查。各行业每年都组织开展不同类型的安全生产检查,一般形式为行业局(委、办)组织的安全检查,企业间互查、抽查和普查等。

市政府、市安委会组织安全生产检查。对全市各县(市)区,各行业主管部门及驻焦单位每年组织规模较大的安全检查3~5次(小型和单项检查除外)。如每年的春、秋季安全大检查,安全生产周大检查,半年或年终考核安全检查等。

重点行业组织的单项安全检查。全市安全工作的重点有矿山企业、石油、化工及易燃易爆行业,烟花爆竹行业,锅炉压力容器设备,建筑行业,道路交通及水运行业等。这些行业每年都根据自己的工作性质和特点,组织若干个专项检查,如矿山企业组织的煤矿安全检查;石油、化工行业组织的易燃易爆危险源点安全检查;公安部门和市安委会办公室组织的烟花爆竹安全检查;市建筑行业组织的建筑施工安全检查;交通行业组织的道路交通安全检查、水上交通安全检查等。此外,还有有关部门和单位组织的锅炉压力容器安全检查,劳动防护用品管理专项检查,防火消防安全检查,公众聚集场所安全检查,旅游游乐场所安全检查,起重设备、电梯、架空索道等特种设备安全工作检查等。

国家和省组织的安全生产检查。国家和河南省每年由国家安全生产检查组和河南省安全生产检查组到焦作市进行安全检查。多为抽查。

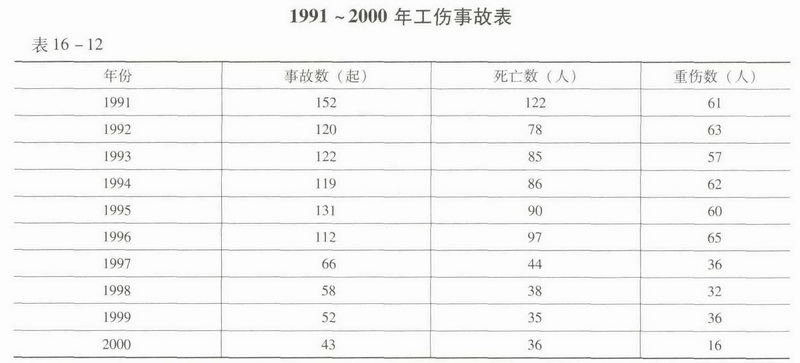

工伤事故调查处理 1987~2000年,全市企业在劳动生产过程中发生了工伤事故,企业和市县有关部门都组成事故调查组,对事故进行调查处理。调查处理事故本着"三不放过"的原则进行,即:事故的经过及原因查不清不放过;干部和工人接受不了教训不放过;制定不出以后防范事故的措施不放过。工伤事故调查处理,实行分级管理。轻伤事故,由发生事故的企业组织调查处理。重伤事故,由发生事故的企业组织调查报当地劳动部门批复结案。死亡1~2人工伤事故,属于市属企业的,由企业的主管部门担任组长,市劳动局、公安局、总工会、监察局等部门组成调查组进行调查处理;属于县(市)区属企业,由县(市)区上述部门组织调查处理。死亡3~9人的重大工伤事故,由市主管领导担任事故调查组组长,省劳动厅、经贸委、总工会、公安厅、监察局组成事故调查组对事故进行调查处理。死亡10~29人特大工伤事故,由国家安全生产监督管理局,国家监察部等部门组织调查处理。死亡30人以上特别重大工伤事故,由国家有关部门组织调查处理。绝大多数死亡事故,都在3个月内处理结案,少数特殊情况,也都在180日内处理结案。

劳保用品生产与销售审批 焦作市的劳动防护用品实行定点生产、定点经营销售制度,分特种护品和一般护品两大类。凡具备特护品生产能力的企业,由企业提出申请,报市劳动安全管理部门初审,初审合格后,再上报省安全生产监督管理局,由省安管局审查小组到企业进行审查考核,审核合格后,再由省上报国家安全生产监督管理局,经国安局审核合格发给国家定点经营证。凡具备一般防护用品生产能力和经营销售能力的企业,由企业提出申请,市劳动安监部门组成审核组到企业进行初审考核,初审合格,由市劳动局上报省安全生产监督管理局,经省审核同意,由省安管局发给河南省劳动防护用品定点生产许可证和定点经营证。截至2000年年底,全市取得国家发给的特种劳动防护用品生产许可证的企业1个(焦作市新星服装厂),取得一般防护用品生产许可证的企业10个,取得劳动防护用品经营许可证的企业(商店、采购站、销售公司)共11个。

劳保用品使用检查 焦作市各厂矿企业凡是有操作和施工的场所和工程,都给工人发放劳保用品。尤其是1990年以后,各企业在执行劳保用品发放标准过程中,逐步克服和消除了向职工发钱代替劳保用品和发福利实物代替劳保用品的不良现象。

全市各企事业单位的劳保用品实行计划、购买、保管、发放统一管理。企业采供人员具体负责采购,供应部门负责保管,劳资(人事)部门负责标准发放。安全监察部门负责监督产品质量和发放数量。各行业主管部门负责定期检查和不定期抽查,市劳动安全监察部门每年都开展普查和抽查,保证了职工劳保用品的按时发放和使用。

工作时间与休假制度 焦作市职工工作时间从1997年5月1日起,全部实行每天工作8小时,每周工作40小时。全市所有职工均享受节日假期待遇,每年节假日为10天,即:元旦1天,春节3天,劳动节3天,国庆节3天。劳动者连续工作10年以上的享受带薪年休假待遇,休假时间为2周。

不能实行每日工作8小时的企业和职工,实行不定时工作制和综合计算工时工作制,如计件工作岗位、外勤人员、小车司机,需要经常性加班的领导干部、值班人员、推销产品人员、企业中长途运输人员、出租汽车司机等,采用了集中工作,集中休息,轮休调休,弹性工作时间等方式。需要延长工作时间即加班加点的企业,对加班职工实行高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬。办法是:正常情况下安排劳动者延长工作时间支付不低于工资150%的报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的支付不低于工资200%的报酬;法定节假日安排劳动者工作的支付不低于工资300%的报酬。安排职工加班延长工作时间,每日最长不超过3小时,每月不超过36小时。实际上多数企业未能执行。

女职工和未成年工保护 1987年以来,全市对女职工的保护采取以下办法:不安排女职工从事矿山井下的工作;不安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和国家其他禁忌从事的劳动;女职工月经期不安排从事高处、低温、冷水作业和第三级体力劳动强度的劳动;女职工怀孕期不安排从事第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动。对怀孕7个月以上的女职工不延长工作时间和夜班劳动;女职工生育享受不少于90天的产假;女职工在婴儿未满一周岁期间,不安排第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期其他禁忌的劳动,不延长工作时间和夜班劳动。

对年满16周岁不满18周岁的未成年工全市企业和用人单位给予其劳动保护,不安排矿山井下、有毒有害的劳动;不安排从事第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌的劳动。用人单位还对未成年工定期进行体格健康检查。

工伤待遇 从1978年开始,因工致残,由医院证明,并经劳动鉴定委员会确认,完全丧失劳动能力、饮食起居需要人扶助的,按本人标准工资的90%发给;饮食起居不需要扶助的,按本人标准工资的80%发给;同时具备两项以上的退休条件,按照最高的标准发给。因工致残护理费,按护理依赖程度发给,完全护理依赖100元/人·月,大部分护理依赖80元/人·月,部分护理依赖65元/人·月。

患二、三期矽肺病离职休养的工人,如果本人自愿,也可退休。退休费按本人标准工资的90%发给,并享受原单位矽肺病人在离职休养期间的待遇。

1996年10月国家劳动部下发了《企业职工工伤保险试行办法》。由于焦作市没有实行工伤保险,工伤致残完全丧失劳动能力人员仍由养老保险基金支付待遇。2000年6月焦作市劳动局下发了《关于企业因病、非因工负伤及工伤退休人员退休费用支付问题的通知》,经过劳动鉴定办理工伤退休人员的待遇在全市未实行工伤保险前暂由企业支付。

2000年10月对企业因病或非因工致残提前退休的人员执行新基本养老金计发办法,每提前一年减2%(不含个人账户养老金)。具体办法为:基本养老金=(基础养老金+过渡性养老金+调节金及各种补贴)×(1-提前退休年限2%)+个人账户养老金

提前退休人员达到法定退休年龄后,基本养老金不再重新计算。

劳动监察概况 90年代以来,企业转换经营机制,其他经济成分活跃,劳企、劳资矛盾突出,急需开展劳动监察,维护职工合法权益。1995年,焦作市劳动局成立了劳动监察科,1996年全市市县两级劳动部门都建立了专门的劳动监察机构,配备劳动监察员106人,其中专职劳动监察员38人。《焦作市劳动监察暂行规定》发布实施。1998年,市劳动局成立了劳动监察大队。采取常规巡视和专项检查相结合的方法开展监察活动。每年少则监察百十户,多则一千五六百户企业,涉及职工多则达三四十万人,有力地维护了广大职工的合法权益。

劳动用工年检 1997年开始开展劳动用工年检,对全市1564户用人单位的用人情况进行了全面审验。1998年共年检各类用人单位1653户,占全市用人单位总数的86.5%,涉及职工38万人。补办劳动合同17955份,补办用工手续682份,为职工追回工资2439万元,纠正违法违规542件。1999年共检查市直企业353户,下达《整改意见书》30余份123条。2000年检查用人单位379户,涉及职工20.7万人,补签劳动合同7200余份,督促企业整改存在问题685条。

专项劳动监察 1996年对外商投资和乡镇企业劳动管理进行了专项大检查,抽查了84户"三资"和乡镇企业。1997年对县级以下小煤窑用工情况进行了专项检查,对非法使用未成年工予以打击;对864个乡镇、私营及个体经济组织对职工工资支付情况进行了专项检查。1999年组织了"社会保险"和"两个确保"(确保国企下岗职工基本生活保障费按时发放,确保企业离退休人员养老金按时、足额发放)专项执法大检查,下达《劳动监察指令书》21份,《告知书》5份,《劳动监察行政处罚决定书》2份。2000年,对30家民办职业中介机构进行了突击检查,打击了非法中介活动,规范了劳动力市场秩序;对美容、美发、按摩三个工种从业人员持证上岗情况进行了普查。

日常巡视监察 1996年开始每年坚持到各类企业进行常规巡察。1997年共对2747户企业进行了常规巡察。1998~2000年,每年日常巡视监察企业少则五六百户,多则近两千户。