1934年温县在“河南省农村合作委员会”组织下,曾成立“利用合作社”一所,有社员78户,股金156元,贷款1375元,从事商业经营。至1037年抗战前解体。

温县集体商业,是解放以后建立的供销合作社,它的基层网点遍布全县各地,成为社会主义商业的一个重要组成部分。

一、机构沿革

(一)、温县供销合作社联合杜 抗日战争时期,解放区人民自愿集股组建了一些供销合作社,发展了生产,活跃了经济,改善了人民生活。支援了抗日战争,成为人民群众集体商业的成功形式。温县于1946年1月,由人民政府发动群众集股5000元,工商联投资3000元,成立了“温县新兴合作社”,在西关设立门市部一处,为温县最早开办的社会主义性质的商业机构。当年9月,杨垒等村也建起了自己的供销社。截至当年冬备战上山之前,全县已有村供销社23个。随军上山后,各社合并,在山西晋城、陵川两县设门市部5处,还建立了一个毛巾厂和一个运输队,带货随军服务。

1947年4月,温县第二次解放,供销社人员携物资陆续下山,改名为“太行四分区怀庆合作总社温县分社”,至7月,先后建立了张寺村社和南张羌村社。经营收购土布和怀药,到山西换回小米和铁货供应本县市场,还在晋城和邢台两地设立了货栈。

1948年再改名为“温县合作社”,按“繁荣经济’,发展生产,城乡互助,内外交流”的办社方针,大力发展供销合作事业。当年在73个村建立了村社,集群众股金10066万元(冀钞),职工563人。并与沁阳、博爱两县共同协商集资在沁阳成立了“三联货栈”,经营收购与推销四大怀药。至1949年建国时,全县有县社1个,区社5个,村社114个,股东14813户,股金22923万元(旧人民币)。

1950年改名为“温县供销社联合社”,并全县114个社为26个重点村社。1951年发展为31个村社,1953年经整顿合并,改建为13个集镇联村社。当年,县联社又改称“温县供销合作总社”。1954年5月26日至28日召开温县首次社员代表大会,成立县联社,9月,改为供销合作社。1958年4月1日,县社撤销并入商业局。1961年温沁分县时,恢复温县供销社。1968年9月撤消县社,设立农副产品购销站。1972年3月成立县革委商业局,原县社业务转归商业局。1975年恢复县社建制,1983年更名为温县供销合作社联合社至今,县社社址一直在今温泉路115号院。

(二)专业公司和基层社 县社直属有农业生产资料公司(简称生产公司)、棉麻公司、土产公司、烟厂、塑料厂和十三个基层供销社:城关、岳村、祥云镇、招贤、杨垒、番田、黄庄、林肇、徐堡、北冷、武德镇、赵堡、南张羌。

生产公司:1952年始为县社供应科下设的生产资料经理部,至1958年县社撤销,属商业局。1965年11月改为“中国农业生产资料公司河南省温县公司”,文革期间,公司变为组,1972年恢复为商业局生产资料公司。1975年县社恢复,公司复归县社领导至今,公司址在今南新华街南头。

土产公司;1952年开始在县社推销科下设土产部。1954年和棉花部合并为推销经理部,1957年与棉花部分开,设立土副产品批发站,下辖怀药加工厂和小烟厂。1958年撤销县社,改归商业局,为土副产品经理部。1961年恢复县社。为县社农副土产品经理部。1965年11月,改称河南省土产公司温县公司,文革期间改称组。1972年为商业局土产公司。1975年恢复县社,公司复归县社至今。1981年成立贸易货栈一个,公司址在振兴路西段路南。

棉麻公司:1949年县社设两个棉站。至1952年成立推销科棉花部,领导各棉站。60年代归商业局管辖,至1973年成为商业局棉麻公司,1975年复归县社。今下辖城关、杨垒、番田、祥云镇四个棉站(带加工),公司址在今振兴路东段路南。

烟厂:1955年由推销经理部设立小烟厂,中间停产。1970年再建厂,厂址在育才街北头路西。

塑料厂:1976年由县社成立,厂址在西梁所。

基层供销社:1947年首先建立南张羌分社。1949年建立五个区社。1953年贯彻以集镇建社的方针,建立13个联村社:城关、南贾、祥云镇、西招贤、杨垒、番田、黄庄、西林肇、徐堡、武德镇、北冷、赵堡、南张羌。1958年9月全县设城关、祥云镇、杨垒、林肇、北冷、赵堡人民公社,将13个基层供销社相应合并为6个,称人民公社商业部。此后,均按公社设置而调整供销社的设置,每公社设基层社。1982年公社改称乡,供销社亦称乡供销社。

门市部:县社所属各公司和乡基层社,均在驻地设有多处门市部,基层社还在一些重点村设立门市部。截止1985年,供销社系统的零售门市部共有497个,职工1680人。

分销店:各基层社均在本乡一些主要村设立分销店,全县计有分销店25个。分销店由基层社直接领导,近乎于派出门市部,经营人员为基层社和所在村共同协商解决。

代购代销店:是行政村受国家委托主办的社会主义性质的商业,受村政府和基层社双重领导,职工由村安排,资金由基层社拨付,业务上执行国家政策、计划和制度。全县现有191个代购代销店(简称双代店),双代员230人。

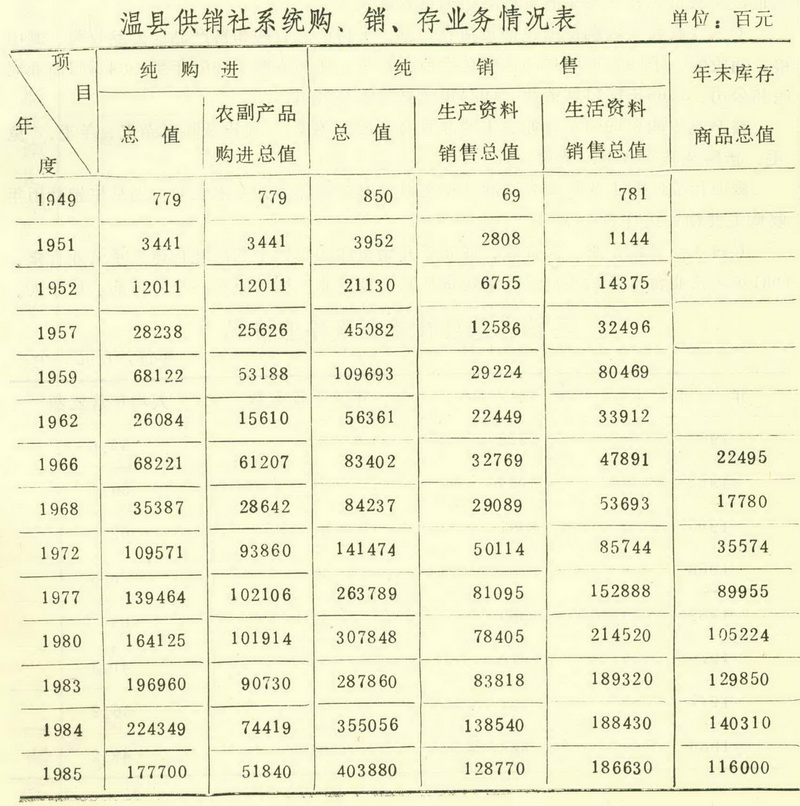

二、购销业务

供销社初建时,经销范围极广,包括所有工业品和农副产品的购销及多种服务行业,直至书店和医院。随着国营商业的发展和国家对粮、油、肉蛋、原材料、燃料、物资、医药、农机等逐步设口专营,供销社经营范围不断有所调整。按1980年省社规定,供销社的经营范围为:1、传统经销商品:三类农副土特产品、干鲜果品、干菜调味品、日用杂品。2、更新换代的新品种。3、出口转内销商品。4、国防工业生产的民用产品。5、建筑材料产品。6、国营商业不收购,而由工业自销的商品。7、进口商品。同年,新乡地区社通知规定有土产及废旧物资、农业生产资料,完成国家计划后允许议购议销的一、二类农副产品,以及其它部门需要交流的物资。经营方式以信托“四代”为主,适当搞些自营吞吐业务,并大力发展横向经济联系。截止1985年,土产公司经营业务品种有1500一一2000种,代销品有2000种左右。生产公司经营商品有100 多种。各基层社经销品种都在2500种左右。

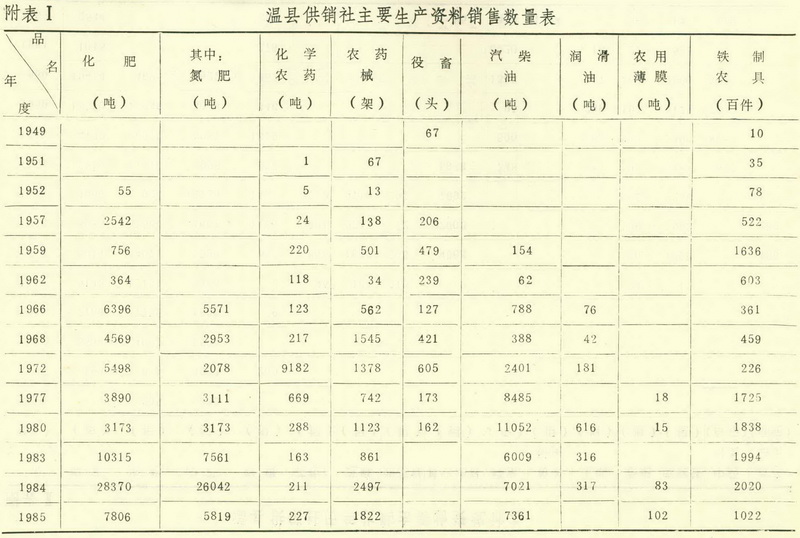

(一)生产资料供应 生产资料的供应初为经销小件农具和配件,随着农业生产的发展,渐次经销各种肥料(各种化肥、饼肥、皮渣、猪血、油渣、干羊粪等)、新式农业机械、化学农药、牲畜家禽(马、牛、猪、兔、鸡等)、农业机电产品和配件,兼营推广、传授农业新技术和农作物新品种;办理同政府、金融部门合作进行赊销业务,经营农具修旧利废。货源渠道除从上级社批发系统进货和自己直接购进外。对手工业和社队企业组织加工订货。(附表I:温县供销社主要生产资料销售数量表)

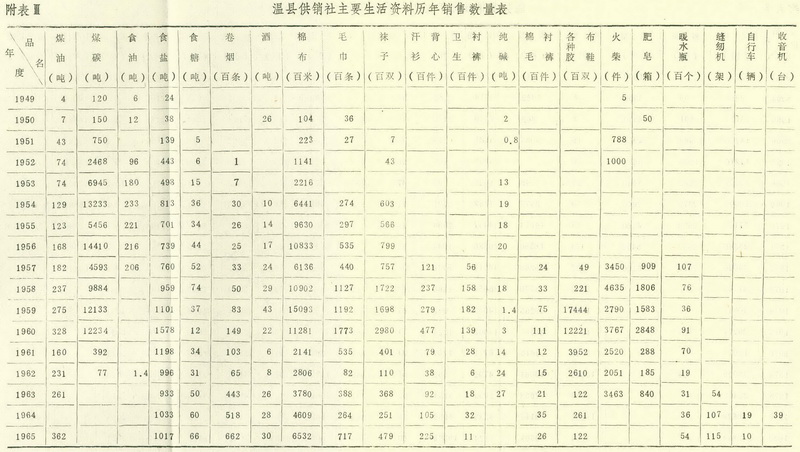

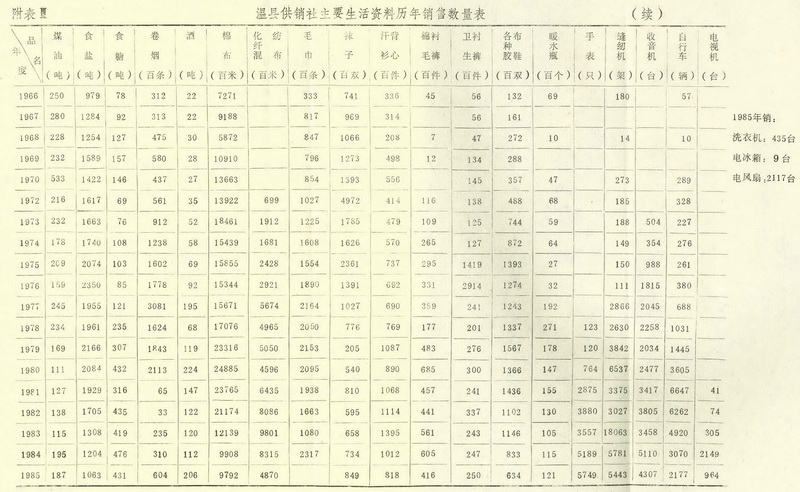

(二)生活资料供应 建社初期,资本微小,仅经营小百货和日用生活调料,几同担挑商贩。50年代初,扶持乡村私营商店代销以扩大商业网点,方便群众为供销社之重要工作。自1953年后,资金和网点初具规模,在经营方式和品种上与国营商业进行了适当分工。私人工商业社会主义改造完成后,经营额显著上升。1962年由于国内经济困难,物品供应紧张,对大部分生活日常用品采取了凭票定量供应。中共十一届三中全会后,流通渠道扩大,物资日趋丰富,生活资料的供应也更趋丰富化、多样化。(附表Ⅲ:温县供销社主要生活资料历年销售数量表)

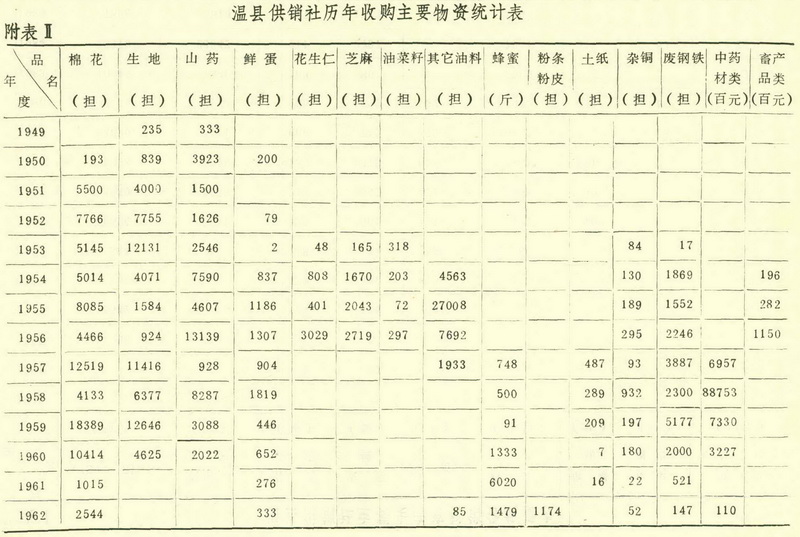

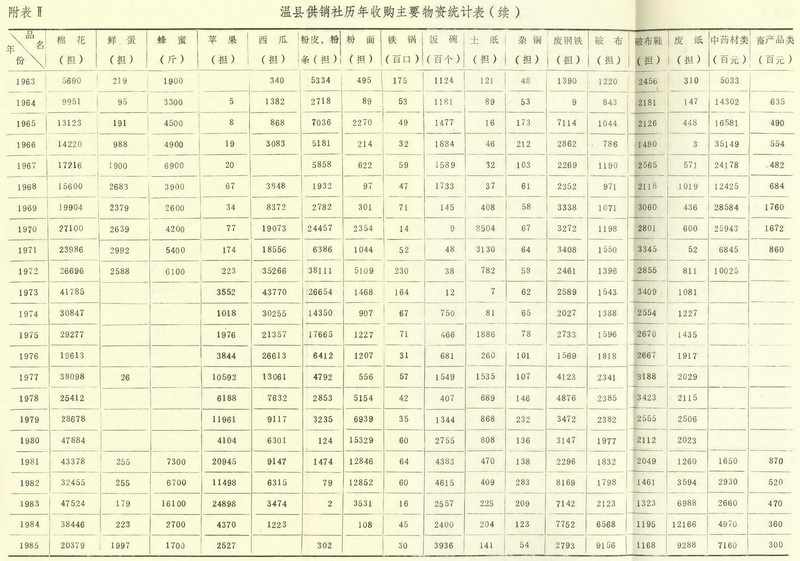

(三)收购 收购范同,初包括农、副、土特产品收购和畜产品,废品收购。其中粮、油收购,于1954年i0 月15日移交给粮食系统,怀药收购于1961年至1964年归商业局医药公司,1965年复归供销社,1974年又交给医药公司。

畜产品收购自1954年开始,主要品种有牛皮、羊皮、兔皮及其它杂皮,羊毛、兔毛、猪鬃及其它畜毛、杂骨。

废旧物品收购主要是废金属制品和废旧棉麻织物品等。(附表Ⅱ:温县供销社历年收购主要物资统计表)

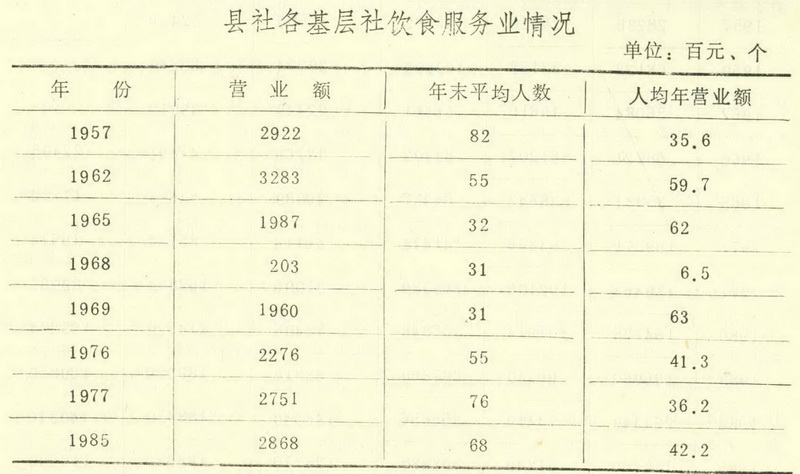

(四)饮食服务业饮食业,1955年开始至1969年12个基层社均建立了营业食堂,1981年各营业食堂开始实行经济承包责任制。理发业,城关原有一个门市部,12个人。其它基层社在1980年开始建立理发店。照像业,解放初期设有一照像馆,1956年移交服务局,1981年,城关、赵堡、林肇3个基层社设立照像门市部。浴池,建国初设有一个,后移交服务局。此外还先后设立自行车修理、铁木粘合、缝纫、轧面等修理加工门市部。

三、多种经营

自1969年开始,供销社按照“以粮为纲,全面发展”的方针。从事在保证粮食生产的前提下,抓好经济作物和林、牧、副、渔业的生产、加工、销售,总的指导原则是:

1、先内后外。如原料,即先在本地收集或推销,再到外地采购或销售。

2、实行合同制。产品销售,凡国家需要的产品(除生产者自留外)要签订合同,按合同规定的量、质、价交售给国家,多余产品,生产者可自行销售。

3、自力更生为主,国家酌情辅助。如投资,国家辅助部分采用直接津贴,预付定金,低息或无息贷款等方式进行。

4、实行奖售政策。国家对交售的产品按量和质奖售一定的肥料、农药械、粮食和布票。

5、扶持与指导。结合具体生产情况,积极推广新技术。采取请进来,派出去和短期培训技术人员等方法,配合有关部门,深入乡村户,直接指导生产和传授技术。

(一)、扶持种植业棉花:在生产上,采取种植时即预付定金,代购农药、药械,组织专业技术人员直接到田问指导植保和管理技术。在收购上,于1949年即设立收购点,建立棉花加工站,为农民售棉和加工提供方便。历年来,除进行按等级收购,按规定奖售化肥和对超过合同多卖的棉花实行加价外,还按农民的要求,将加工后的油、饼返还售棉者或自销。

怀药:1949年开始,为国家代购并自营销售。1969年后,实行按收购量奖给一定的粮食和化肥,并帮助一些种植户调剂种子。

果菜:1969年开始在全县扶持发展苹果、核桃、枣、红果、葡萄、梨、柿、桃、西瓜等干鲜果和花椒、银耳、黄花菜、大葱、莲菜等于鲜菜。到1982年共发放扶持款77660元(此款不收回)。

其它:70年代初以来,还在全县先后扶持种植紫穗槐条、自腊条、苇子和啤酒花等。

(二)扶持养殖业80年代初以来,县社从郑州、漯河等地引进鱼苗21万尾,又从山西引进貂800只,兔200只,发展了一些新的养殖业。

(三)扶持工副业生产 70年代初以来,县社和外贸部门结合,共同组织技术培训,推广玉米皮编织和草编、条编技术,并负责收购。同时还扶持生产铸锅、瓦楞纸、卫生纸,共投放扶持款4.7万元。使一些村迈开了致富的第一步,如马庄的锅厂,后崔庄的卫生纸厂。

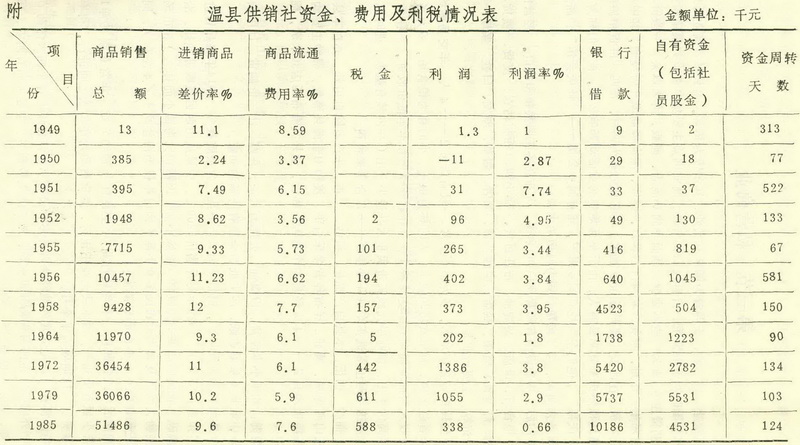

四、业务管理

县社1946年成立时,财务上仅一名会计。1950年设立财会、信用、供应、推销四科,财会科负责财会业务,编制计划和汇总报表。信用科负责信贷的发放和回收,供应科负责批零业务和价格管理,推销科负责农副产品购销。后逐步完善,基层社亦建立对应科室,1982年至今,设有业务股和财计股。(财务情况见下页附表)

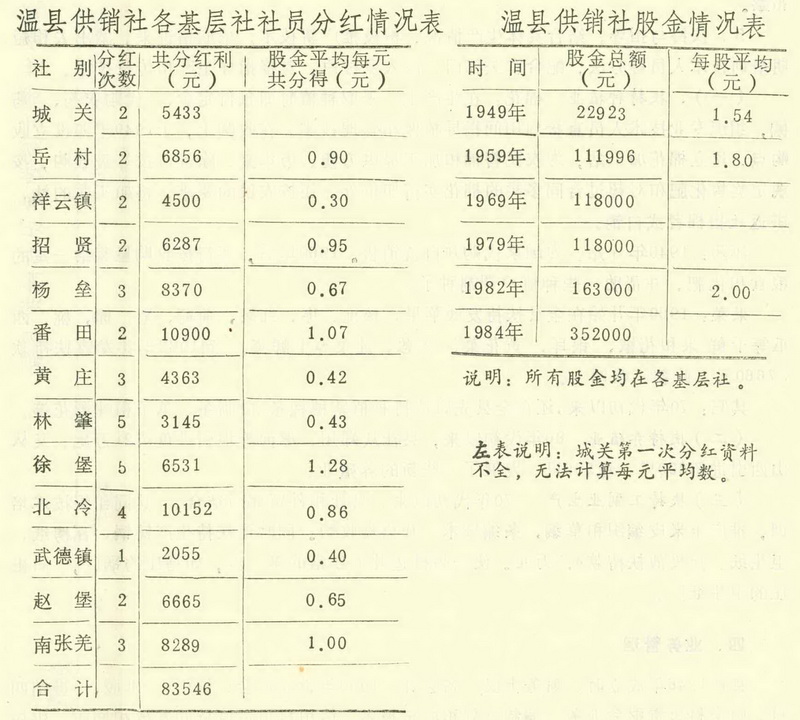

股金:一为国家投入,二为社员八股,一般每股三元,一人可入一股和多股。1953年以前对入股社员采取价格优待政策,不分红(黄庄社1952年分一次红)。之后各社均为每隔数年分一次红,至今最少的分一次(武德镇),最多的分五次(林肇、徐堡)。

批发调拨:县社可直接从上级社和商业批发单位进货,基层社直接从县社和商业局各专业公司调拨批发,亦可自外地直接购货,并且直接对所属各分销代销店批发。

运输:建社初期,货物运输全靠雇佣人挑、车拉,少量长途雇佣汽车。50年代初,各基层社逐步配备了汽马车运输力量。1958年,林肇社购吉普车一辆,为供销系统有汽车之始。70年代以来,各公司和基层社普遍购置了汽车,建立自备的运输能力。截止1982年共有汽车23辆。全年自运货总量17890吨。

仓储:在建社初期,货物不多,没有专设仓库。50年代初,县社建仓库一处,各村社均利用公房或租用民房仓储,以后逐年增加仓库建设。到1978年,已有仓库面积1681.8平方米,保管员69人。1982年有库房38101平方米,库棚2495平方米,共计40596平方米。温县供销社各基层社社员分红情况表温县供销社股金情况表说明:所有股金均在各基层社。左表说明:城关第一次分红资料不全,无法计算每元平均数。