寇恂、冯异夹击朱鲔于五社津之战

汉更始三年(公元25年),更始帝刘玄据洛阳与刘秀对峙,刘秀以寇恂为河内郡大守,冯异为孟津将军,屯兵河上(今孟县西南冶戍渡口)以拒洛阳。

春,刘玄将朱鲔(时为大司马),闻知刘秀北征,趁河内空虚,派贾强,苏茂率兵3万余人,由五社津(今小营渡口)渡河攻温,鲔率万余人攻平阴(今孟津县东)以牵制冯异。

寇恂得悉,急令河内郡各县,发兵会温城(今招贤)与苏茂战。经一日,冯异援温部队和诸县援军到温,夹击贾强、苏茂军于河上,生擒苏茂军万余入,数千人投河死,苏茂大败南逃,冯异、寇恂军乘胜渡河追击朱鲔,鲔败逃洛阳。

司马同讨司马伦的澳水之战

晋永宁元年(公元301年),赵王司马伦废惠帝自立。三月,齐王司马同约会成都王司马颍、河间王司马颙、常山王司马义共讨伦。

颍据邺,遣王彦、李毅、赵骧、石超为先锋,率军20万南下。伦遣孙会、士漪、许超三部,率军3万北上拒颍到黄桥(今淇县西),挫颍军先锋。伦大赏其功,孙会于是兵骄,与士漪、许超三军各不相统率。孙会回军屯兵黄河北一带,持胜而疏忽设防。四月,颍率赵骧部8万余,星夜倍道南下击孙会,大战于温县南部之溴水。孙会军大败,陈尸万余,弃军南走。从此,赵王伦败,惠帝复位。

六月,同入洛阳,为大司马,颍受大将军加九锡殊礼。命温县掩埋伦军尸体1.4万余具。

太平军北伐过温之战

清咸丰三年(1853年)农历五月二十一日(6月7日),太平天国北伐军林风翔、李开芳、吉文元部,由洛口(关白庄正南)渡黄河入温境,驻扎于黄河滩(陆庄到汜水滩一带)柳林中。温县知县张清瀛纠合乡勇往战,未及接战即溃散。

二十五日,太平军小首领杨某(一说是杨辅臣,无考。民间传为戴黄帽首领,称大头王),率三十余人巡逻于陈家沟,被该村拳勇陈仲甡、陈季甡兄弟率众围攻。杨某被擒杀,斩首送官。

二十六日,李棠阶率乡勇团练及乡民赴河滩往攻太平军,太平军列阵鸣炮迎战,乡民闻声溃散,李棠阶几被太平军活捉,怆遑逃往武陟。当日太平军分五路陷温县城,知县张清瀛逃奔府城,太平军捣毁县衙,驻军于南北张羌、赵堡一带。并张贴布告儆戒反抗青,安定民心。六月初一日,太平军悉数西移,往攻怀庆府城(今沁阳县城)。

捻军过温之战

清同治六年(1867年),西捻军张宗禹(号小阎王)部从陕西东下,往山东去救援东捻军。十二月十四日(1867年元月8日),军入温境。温县北平皋村绅士原峰冠,率河防兵丁数十人,在北平皋村南蟒河桥畔堵击捻军,被捻军击溃。捻军继续转战到陈家沟,太极拳手陈渺接战于村外大庙后,陈渺战死。捻军东去。

三义场攻打温县城之战

民国16年(1927年),因战祸连年,当局更苛捐重赋,民怨鼎沸。温县三义场首领殷嘉靖、魏作霖、张小安等联合绿枪会曹蛤蟆、曹赫声、都天太等,约同武陟、博爱花枪会众共千余人,为抗捐拒赋,攻打温县城。10月12日夜,齐集于西林肇村,由殷嘉靖等率领,晨时出发攻城。过东林肇西头祖师庙,杀守卫巡警二人,得枪数支。到城,火焚西门,城内政警队不敌,纷纷逃窜,县长何肇乾闻变,怆遑越墙逃跑。

会众入城后,“揭监砸库,除暴安民”,捣县府、砸监狱、查抄公款局,得土布千余匹,铜元若干。城门街巷安岗置哨,对商民无扰。下午四时许撤离县城,俘富绅张全义、商会会长段继培等五人,驻扎于西留村雨佛寺,后索银洋1500元,释回张全义等人。

10月31日,何肇乾重组民团军,以吴增盛为团长,联合孟县民团武装围剿“三义场”。吴出訾杨门,孟县民团出古贤,一包围三义场会众于杨门寺(任杨门村)大丰河南。经激战,三义场死伤数人,退守雨佛寺。民团军焚毁两林肇三义场驻所。继续追剿,会众终因武器不敌、伤亡惨重而溃散。

县境内抗日主要战斗纪实

1938年3月5日,日军土肥原师团安田联队千余人侵占温县城,6日,以重炮猛轰汜水渡口。

1938年3月8日。日军安田部出动骑兵数人,向县东侦察,范廷兰、任升荣各率其抗日游击自卫队30人,埋伏于刘村沟(也叫孟封官沟)。待日军骑兵至,出其不意进行截击,于孟封村外击毙日兵1名,其余日兵向西北方向逃窜。任率队追击至西南冷村附近,再击毙日兵3名,共获战马4匹和枪支等战利品。打响了温县境内抗日战斗的第一枪。

1938年3月9日晨,日军出动千佘人,分3股东犯刘村,炮击北平皋。时北平皋村内驻国民党40军的一个连(约百余人),村民出动千余人协助部队守寨,架起土抬枪400余支,抗击日军。激战至10时许,日军破寨入村,部队同日军展开巷战,因敌众我寡,该连几乎全军覆没。最后残部同民众逃向武陟县赵庄方向,被日军追杀,村民被杀120余人,村内房屋被烧毁百余间。

1938年4月2日(农历三月初二),日军岗田部辎重汽车40辆由招贤驶向温县城。国民党166师郜子举部一个营,协同县团队共400余人,埋伏于北贾村西头。日军车队行至,首先打毁其首车,继之展开激战。持续约5个小时,击毁日军汽车2辆,毙日兵8名,伤19名,抗日部队乘胜转移。

1938年4月7日(一说为4月1日),温县各支抗日游击队,协同国民党94师主力,统一部署战斗,游击队组织便衣数十人,潜入县城,于夜间放火数起诱敌出城。日军于城内搜索无着,翌日晨撤到城外据点,9时,抗日部队包围攻击日军据点,毙敌百余人,缴获钢炮两门,机枪4挺,迫使日军又龟缩于城中。4月8日,千名日军来援,作报复扫荡,于城郊火焚焦庄、东梁所两个村庄,枪杀民众数百人。中旬日军撤回沁阳。

1938年9月5日,日军以飞机、坦克、迫击炮等重火力分三路向温进犯。轰炸滩区,企图毁灭黄河渡口之防御。国民党97军朱怀冰部557团、564团,沿董杨门,西林肇、常庄一线截击日军,经激战终日,互有伤亡,日军从沁阳增加援军600人向97军猛扑,至夜,战线移到城西郊。

守城部队为45师廖文涛营和县抗日游击第五中队,廖营一连布防于联珠台,日军到后,全连奋勇与敌展开肉搏,直到全连战死。接着,守城部队激战到6日黎明,城破,廖部退守焦庄、东南王再战。终因火力不支,向南张羌、赵堡一带转移,五中队掩护县政府撤退到张圪踏,被日军包围于张家祠堂。经激战,政府人员安全转移。五中队坚守阵地直到弹尽,中队长殷继宗同30余名战士殉难。日军进到九女坟一带,用机枪扫射康沟蟒河渡口逃难群众,数百人中弹落水。同日晨,日军包围南张羌大庙,制造了大屠杀事件。

9月10日,97军驻温部队协同各部地方抗日游击队,采分进合围战术,向日军发起强烈攻势。中午1时,克复温县城,毙日伪军400余人,获坦克3辆、汽车24辆,载重卡车9辆,炮5门、机枪30余挺、步枪27支、子弹4箱、伪钞7600余万元,生擒日军官兵20余人,解到洛阳长官司令部。当日,抗日军队转移。后,日军重占温县城,在城内进行疯狂扫荡。

10月(农历八月下旬),原三义场首领殷嘉靖,集合原会众,联合北平皋花枪会首领王承恩,马庄红枪会首领李逢山等,以及武陟,孟县和沁阳各色枪会2000余人,手持鸟枪、长矛、大刀,分三路围攻温城日军。攀援城墙时,遭日军炮火摧残,蒲被吴春耕等200余人牺牲,会众退散。

1939年3月23日,日军向县北扫荡,抗日游击队任升荣部于东南冷阻击日军。午夜,日军倾巢出动包围东南冷,凌晨战斗开始,激战到中午,游击队任恩乐等110余人战死。

4月20日,97军驻温部队同游击队夜袭日军于单庄。后分三路强攻温县城,日军据险顽抗,血战竟日。傍晚日军从沁阳增援500人,经打援激战,毙敌200余人,24日再克温县城,旋即转移。

1942年,日军急欲打通南北交通线,4月由沁阳、博爱增派驻温日军。温县境内的抗日武装,为捍卫黄河渡口,集结于黄河滩的东、西两个据点。每个据点周围有土筑的防御掩体工事。群众方言叫做“局联”(音,即土围子)。东局联位于县东部黄河滩的武家庄、卞家庄、牛家庄(今汜水滩村南数里)一带,主要防卫汜水口。西局联位于县西部黄河滩单庄一带,主要防卫小营口。

1942年6月2日夜,日军自新乡、焦作、济源等地调集骑兵和迫击炮、坦克等装甲部队以及驻温日军6000余人,以铁壁合围战术,于3日晨同时包围了东、西局联,两处战斗同时展开。

东局联战斗 日军以岛岛部队为主,约2000余人,于6月3日晨,一路扫荡了武德镇、张计、平皋等地,黎明包围了东局联。局联内原驻国民党河防部队38军47旅朱央亚部418团的一个营,和黎明前从张计一带收缩进局联的地方抗日武装“挺进27纵队”范思勤部,总兵力约2000人,以及来局联内躲避日军的数千民众。上午8时许,日军在数辆坦克的掩护下,向局联发起进攻,守军靠掩体与之激战。黄河南岸有38军主力用炮火支援防御,打退了日军数番猛攻,双方伤亡都很大。战斗坚持到傍午,前沿短兵相接,黄河南岸配合炮火难展威力.局联内军民坚守阵地,浴血奋战至午后,418团某营,在黄河滩头同日军拼搏,伤亡惨重,该营几乎全军覆没。27纵队伤千余人,司令范思勤等均负伤殉难,东局联失守。民众被打死淹死许多,局联内各村均被烧毁。

西局联战斗 日军以棚田部为主,集结骑、炮兵4000余人,于黎明包围了西局联。局联内有38军47旅朱央亚亲率417团的一个营,国民党温县政府所辖的常备队和“抗日游击17支队”任升荣部,共约4500余人。日军先以炮火猛击,继以骑、步兵齐攻局联。抗日部队顽强防守,激战终日未息。坚持到傍晚,双方均伤亡惨重,局联内已经弹尽力竭。朱央亚及全营战士战死疆场。任升荣部也伤亡过重,任率残部突围向西转移到孟县。日军当夜于滩区滥烧狂杀,单庄、贾营火光冲天,数日不息,焦尸遍野。局联附近的小王庄、老焕庄顿成废墟,至此不复存。

消灭日寇解放温县城之战

中国共产党太行军分区开辟沁、温、孟三边抗日根据地之后,于1945年4月在武陟石荆村建立了温县独立营,在西张计、武德镇、花园头、新村和南贾、招贤至沁阳木楼一带,连续扫清温县城郊之日、伪军据点。日、伪军龟缩于温城之内,抗日军民遂包围了温县城。

1945年8月14日下午,温陟、温孟抗日民主政府接延安总部《关于要日伪军就地向我军交械投降》的命令,随令两名被俘伪军入城,向日军投交《限令投降缴械书》。曰军以未接命令而拒绝投降,杀投信人员,据城顽抗。当晚,抗日部队协同民兵、民工架云梯,扒城墙,发起攻城战斗。

时在城内文庙大碉堡驻日军两小队37人。马道街驻河南保安第一师82团傅忠说部千余人,及汉奸联队陈芹塘部300余人。另由国民党县长李国宝率县国民兵团400人,入城与日军交涉要求向其投降事宜,同时被包围于城中。参加攻城战斗的有中共太行军分区主力部队老二团、老七团、温陟独立营、区干队、民兵等共2000余人。太行军分区参谋长赵增义,七团团长郭本银、政委孙灏正亲临城下指挥战斗。激战彻夜,15日占领城区,击毙82团团长傅忠说以下百余人,生俘日伪县长熊予仪、维持会长郑龙剑等60余人,摧毁82团所筑之全部暗堡防御工事。国民党县长李国宝,汉奸陈芹塘夺路向南潜逃,独留日军半夏小队,退据文庙碉堡固守。攻城部队全力包围文庙以日语喊话劝降,而日军靠其弹药充裕,拒不投降,据堡作困兽斗。人民武装两次挖掘地道数十丈至敌堡下,以棺木盛硝磺炸药爆炸,皆因偏误,未能摧其堡。继之以严密围困,断其水粮,坚困18天。至31日,敌水绝粮断,抗日军民发起强烈攻势。敌待援无望,以汽油烧碉堡自焚。温县人民八年抗日获得最后胜利,解放了温县城。

解放战争时期的三克温县城之战

1946年10月,国民党温县县长杨邦杰,在国民党90军53师和22纵张伯华部的支持下,组成地主武装“还乡团”,窜犯县境。人民政府县、区干部及民兵于13日撤离温县,备战上山。15日,国民党还乡团占领温县城。人民武装进行了迅速整编后,按照中共中央发出的“关于坚持敌后群众游击战争指示”,进行了三次克复温县城之战。

一克温县城 1946年11月28日。太行军分区主力43团、45团铂县地方武装,由太行山挺进沁河以南地区。30日晚,包围了温县城,12月1日发起攻城战斗,国民党县党部主任赵云溪,还乡团团长陈友俊逃跑。县长杨邦杰率队顽抗,腿部中弹出逃。2日拂晓,攻克温县城。此役歼灭国民党县保安团133人,俘29名,缴获枪40余支,小炮3门,我仅伤1人。

12月5日,国民党军第38师,由沁阳分三路进犯温县。县武装随分区主力撤离温城,转移上山。

二克温县城 1947年元月21日,温县独立营、公安大队及区武工队配合军分区主力46团,奔袭温县。22日(农历正月初一)凌晨克赵堡镇,俘敌8人,毙敌1人。当夜发起攻城。23日晨,攻入温县城,杨邦杰再次爬城逃命。此役,共毙敌20余人,俘90余人,缴枪80余支。当日,沁阳之敌向温县反扑,人民武装乘虚拔敌崇义据点后,退至沁阳紫陵休整。

三克温县城 1947年4月11日,军分区司令员何正文率44团、46团,由修武挺进温县。12日凌晨,包围了温县城,展开攻城激战。5时破城,军分区主力与国民党驻温保安团和县“民众自卫总队”,进行夺堡巷战。战斗持续到下午3时,敌悉数被歼,突围逃跑者仅20余人。此役计毙敌117人,活捉国民党温县县长于锦江以下官兵125名,缴机枪5挺,步枪百余支,电台一部。至此,温县最后解放。

大屯战斗

1947年3月26日,国民党军38师177旅,以三个团的兵力助还乡团犯沁南地区,27日进至徐堡。时温县人民武装,只有县独立营、公安大队、区武工队,和沁阳县委书记刘峰率领的沁南三个区中队,向武陟王顺一带转移。28日县长丁乃光率留守干部、民兵60余人下山,于马冯蔺、西水运几经遭迂,转战到涝河边,得县独立营接应。下午,丁乃光、刘峰率独立营二连及温、沁武工队进入董宋,抗击国民党温、武保安团。傅大章、侯松林、史宏泉、雷立德等率独立营一、三连及公安大队,于大屯布署决战。国民党38军177旅以山炮掩护,集中兵力合击大屯,人民武装英勇奋战打退敌人多次进攻,坚持到傍晚,毙国民党军70余人,县独立营牺牲1人,负伤16人。人民武装,决定连夜转移,离温上山。但在转移途中经沁阳贾村、木楼南侧一带时,被国民党军截击冲散,损失严重。二区区委书记苏戈被俘牺牲,二区武委会主任张祥云被俘后在南王镇(今祥云镇)就义。二区组织委员史磨成,三区代理书记李玉生、副书记李玉书.区长程万富,副区长韩德全和县武委会副主任卢俊亭被俘,在沁阳城就义,三区武委会主任刘发堂拉响手榴弹与敌同归于尽,财粮助理员秦秀峰拒俘投井殉难,县文印员杨新民为保护政府印章,跳井牺牲,另有10余名民兵被俘。

摩天岭阻击战

1947年4月,温县解放后,国民党残余武装原汉三,乔全喜部流窜于温、孟和温、武边境一带。不时骚扰我区、乡驻地,各区武工队严密自防。

5月19日晨,乔全喜率本部百余人和孟县5个中队、孟津县10个中队共1500余人,迫击炮3门,机枪数十挺,重兵压境,进犯温县上苑村。时二区武工队队长崔风亭率20余人,配合孟县独立营一个连,沉着坚守猪龙河东阵地。或巧妙迂回河西,扰敌侧后;或火力封锁前沿。自晨到晚,乔部终难越界。20日晨,崔风亭率武工队兵力,占领东岸高地摩天岭,机枪封锁桥口、堤岸通道,使乔军终不能逞。经两昼夜战斗,武工队已兵疲弹尽,遂布“空城计”,于要道口布埋地雷后撤离上苑、安乐寨,退防招贤,以待援军。21日,乔军再起攻势。先有三人触雷,随即火力狂扫上苑,未见还击,遂进上苑、安乐寨两村,发现空无一人,疑有埋伏,未敢轻进而退回沇河村。以少胜多,虚实并用的“崔凤亭大战摩天岭”,从此传为佳话。

附:日军侵温暴行录

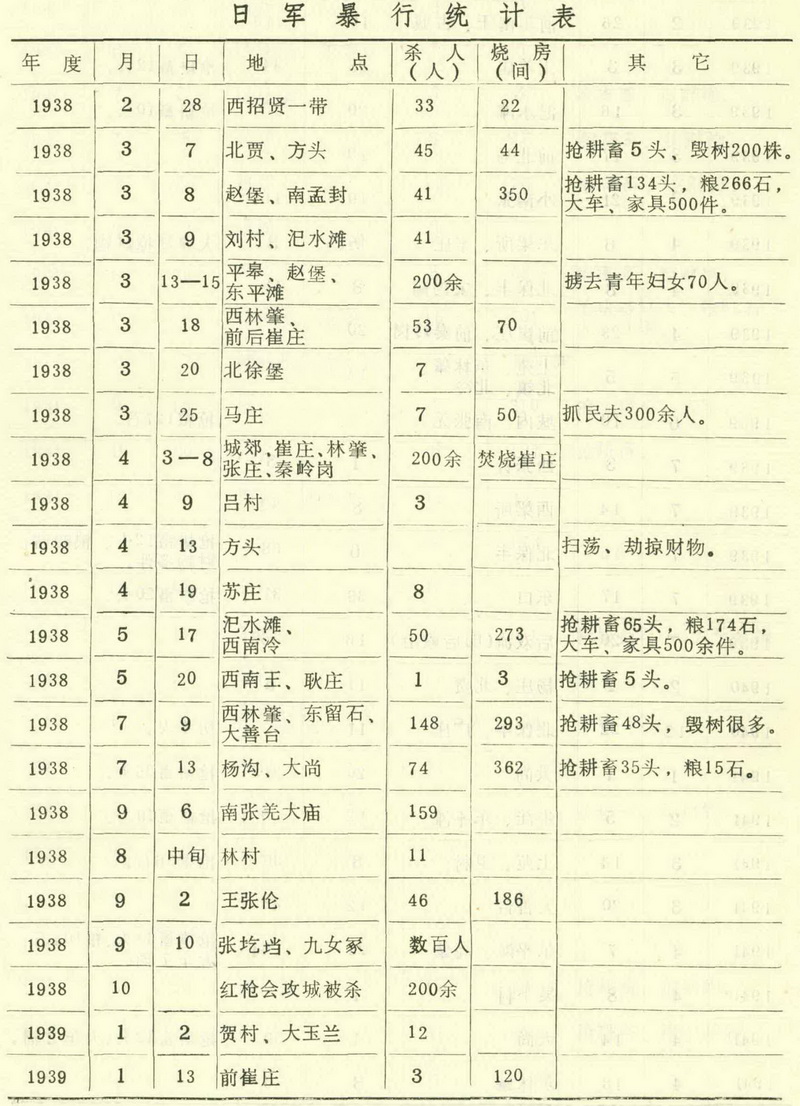

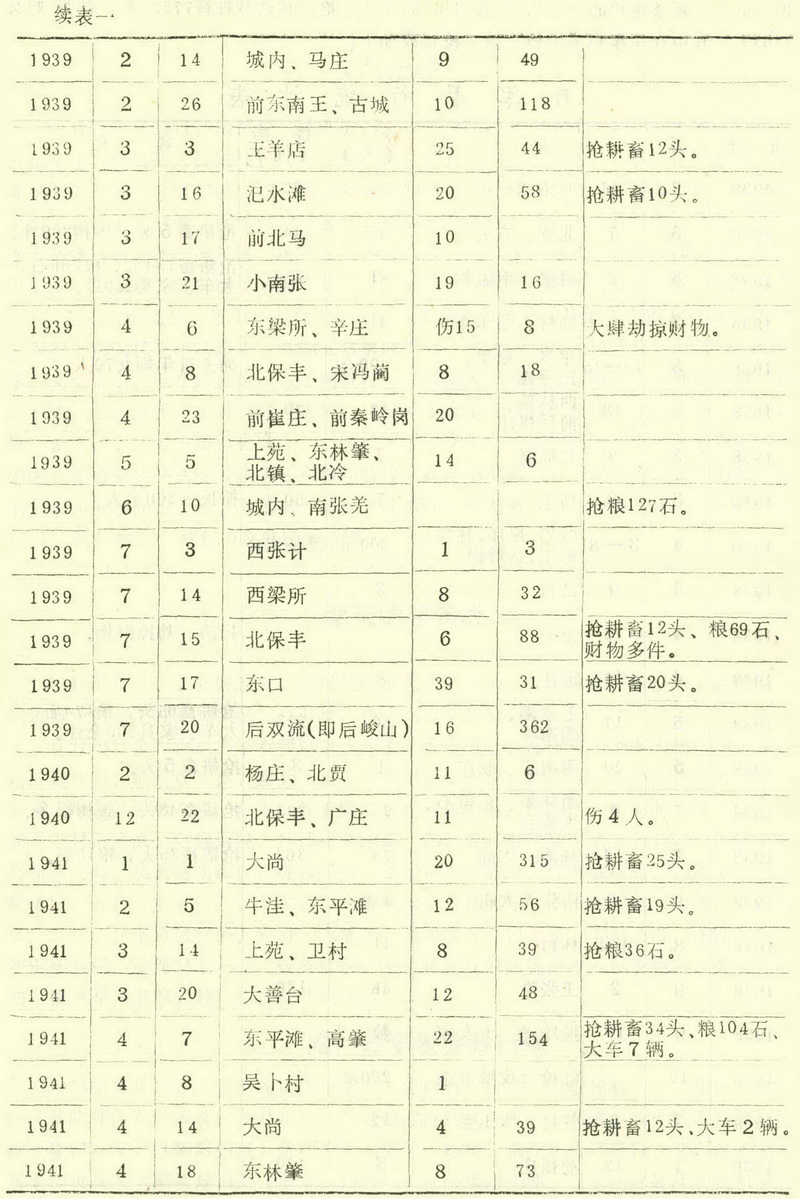

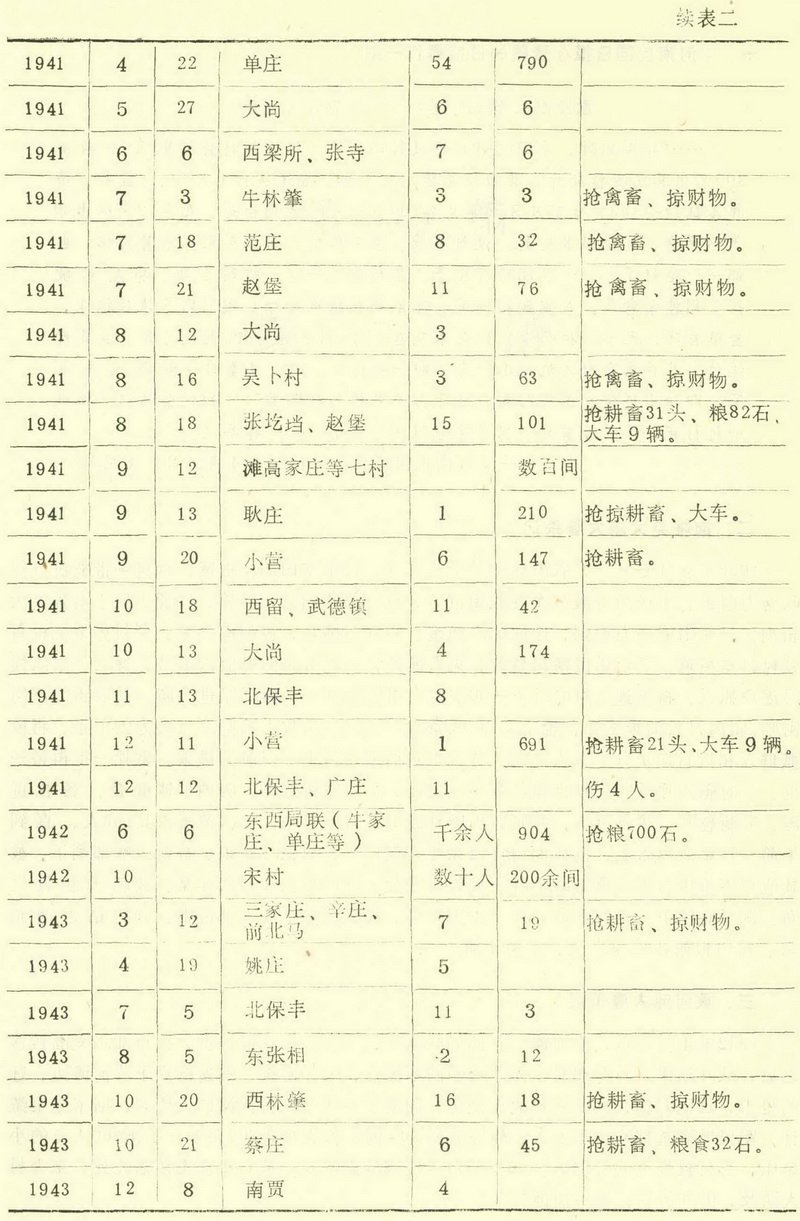

1938年2月28日,日军安田部千余人入侵招贤,枪杀、刀戳死数十人,此后,每日街头暴陈裸体女尸多具,3月5日,日寇侵占温县城。此后,在境内遍设据点驻军,虽数次撤回沁阳,但频繁扫荡,常行杀人、烧房、掠物、摧残民众之暴行,尤以南张羌大屠杀和黄河滩大屠杀最惨(见后)。1938年一1945年八年间,日军在温县共杀死和平居民5566人,屠杀绝户的48l户,烧毁房屋15322间,抢掠和杀戮牲畜7752头,强奸妇女3363人,其中在军事扫荡中烧,杀、抢记载如下:

一、《河南民国日报》登载的日寇暴行一则

盘距温县暴敌奸淫妇女 征集壮丁儿童

……寇军到时,系因汉奸欢迎及时的关系,仅由维持会征集青年妇女300名供其发泄兽欲外,其余征集婴儿壮丁事,尚未实行(沁阳、孟县、济源各征妇女500,壮丁及3岁婴儿各1000……)。城内妇女,凡在12岁以上50岁以下者,完全被其轮奸。汉奸眷属,虽有所恃,而寇军则以亲善为怀,也都一一轮奸了。……乡间所有鸡子,尽被杀吃一空。所到之处,房屋愈破烂,则搜索愈严。入室翻箱倒笑,除不要衣服被褥外(城内则尽情狂掠),金银首饰,无不一扫而空。妇女未及逃脱者,则尽被轮奸。最残忍者,当其奸淫时,其眷属有为之跪地求饶者,即一枪打死。奸淫其妻时,如其丈夫在家,即扭出枪毙。识字人则在地下写“宋哲元在那里”,如完全认识、辄被一枪打死……女子剪发、男子穿制服梳分发者,则一律杀之。

一一《河南民国日报》 1938年4月27日 <三>

二、南张羌大庙大屠杀记

1938年9月6日,(农历后七月十三日),日军安田部在古贤、林村一带被抗日部队合力阻击,于杨门寺激战至晚被重创后,抗日部队向县东转移,安置伤员于南张羌大庙内。日军组织兵力追剿,迂回至沁河南。9月6日拂晓,包围南张羌。至村先架机枪封锁村口与街道,后对居民横扫滥射,见人就打,一时南北街里血肉横飞。继之,结队挨门逐户抓人,将未逃出村的17岁一50岁左右男性村民一一捆绑抓进大庙。前后庙门严岗密哨。庙内日兵荷抢实弹,枪上刺刀,戒备森严。其中,选数十名彪形曰兵为刽子手,将被抓群众和抗日伤员分十数人一批,分批带到后殿月台下,以刺7丁戳杀,戳死一批再带一批,一时庙内呼救叫骂和惨嚎之声骇不忍闻。在日寇屠刀下,庙内尸体重叠,肠肚进泻,喉断膛开,凄惨万状,鲜血溢出庙外成渠,目不忍睹。此次被屠杀共159人。直到午前,日军撤离张羌,被抓而得虎口余生者仅四人。村民任新乐,被刺入喉部倒下,被其他尸体重压,因食道未断幸存,成终身残废。李印和上作村人孙某,被刺于肋骨之间,倒于血泊中,未致丧命。任全贵因未绑,在日兵分批拉人动乱中,伺机钻进西廊房。蹬门板俯于二梁之上,幸免于难。

三、黄河滩大屠杀记

1942年4月22日,黄河滩东、西局联战斗,双方伤亡均很惨重,抗日部队突围转移之后,战斗结束。日军遂对手无寸铁的四乡民众,大肆屠杀,围逼群众于黄河滩边,远的枪击,近则刀捅,同时连村放火烧房,制造了一次血染黄河滩的大惨案。据不完全统计,军民惨遭杀戮的达千余人,烧毁房屋904间,抢去粮食700余石。不满200人口的小单庄,当日被烧杀的计54人。56岁的自冯氏因躲避不及,被日军洋狗活活咬死,至今村人谈及,仍如历目,无不切齿。