沁河水文站网的布设和水文工作体系属黄河水文系统。黄河水利委员会(简称黄委,下同)在黄河干流和主要支流布设水文站网,并由黄委水文局统一组织领导、管理水文丁作。但也有部分站点归当地水利部门管理,其水文工作的内容、标准和技术要求,与黄委水文局的标准一致,并统一整编汇总水文资料成果。

一、水文站网的建设和管理

(一)水文站网建设

在清代,黄河流域的水文观测站(点)一般是根据当地的引水灌溉或防洪筑堤等需要而设立。自清康熙四十八年(1709年)至宣统末年(1911年)的203年间,在黄河防洪要地多处设立"水志桩"(即水位站)进行汛期洪水位观测,并传递水情。其中,沁河1处即木栾店站,位于河南武陟小南门(即龙王庙)。观测时间为乾隆元年至宣统二年(1736~1910年),搜集资料年数计146年,是黄河上7个水志桩搜集资料年数较多的观测站之一。

民国时期,随着西方技术的输入,黄河流域开始采用近代技术设立和观测雨量站和水文站。1933年9月,国民政府黄河水利委员会成立,于同年11月设立沁河木栾店水文站。根据李仪祉在《治理黄河工作纲要》和《黄河水文之研究》中水文站的布设计划,1934年黄河流域新设水位站5处,其中包含沁河的沁阳仲贤村水位站。1935~1936年黄河流域水文、水位站建设有较大发展。至1936年,黄河流域有水文站37处、水位站32处、雨量站187处。

中华人民共和国成立后,黄委和沿黄各省(区)根据治黄和当地工农业生产发展需要,陆续恢复老水文站和加速发展新站。1950~1955年,黄委先后在黄河干流上恢复测验水文站11处,新建水文站24处;在支流上恢复和新建水文站42处,其中包括沁河流域的润城、五龙口、小董、山路平等水文站。水文站网的恢复和发展,较好地控制了黄河干支流的水沙变化,为黄河下游防洪和水文情报、预报及流域治理和开发提供了可靠的资料。1954年,经协商,河南省将沁河五龙口、山路平及伊洛河的5处水文站和3处水位站移交黄委管理。

在此期间,沁河下游各修防部门在其管辖河段内的常年靠河险工上,设置水位观测点,在汛期或洪水期间进行水位观测。

1956年黄委和沿黄省(区)共同协商制定《黄河流域水文站网规划与实施分丁表》,1958年"黄河流域基本水文站网规划"获水利部批准,1960年站网规划基本完成。至此,全河共有基本水文站362处,其中测站集水面积大于5000平方公里以上的控制站104处,面积在200~5000平方公里之间的区域站190处,面积小于200平方公里的小河站68处。沁河流域共有水文站10个,其中控制站3个,区域代表站5个,小河站2个,每站平均控制集水面积1289平方公里。20世纪60年代,水文站网发展进入低谷。在此期间,大量的站点被撤销,观测工作被中断。20世纪70年代后期至80年代,水文站网得到恢复和发展。截至1987年,沁河流域共有基本水文站7处,其中控制站3处、区域代表站3处、小河站1处,站网密度基本与黄河流域一致;1980~2006年站网设置变化不大。沁河流域水文站一览见表2-1。

武陟、五龙口和润城水文站是沁河上的3个控制站,现择要记述武陟站和润城站的设置情况:

(1)武陟水文站。基本水尺断面,上、下比降断面,浮标上、下断面,设吊船过河索两道。一道过河索道位于基本水尺上游50米处,在中、高水位时使用;另一道位于下比降断面。水准点设置3组,基本水位观测设备由直立式木桩、槽钢、搪瓷水尺组成。

(2)润城水文站。基本水尺断面,上、下比降断面,上、下浮标断面,主要测验设备包括电动水文缆车和浮标投掷器,基本水尺由直立式木质、槽钢、搪瓷水尺组成。高程系统为假定系统。水准点设置3个基准点和1个校测基点。校测基点为混凝土铁标,自1983年、1984年两次校定后启用。

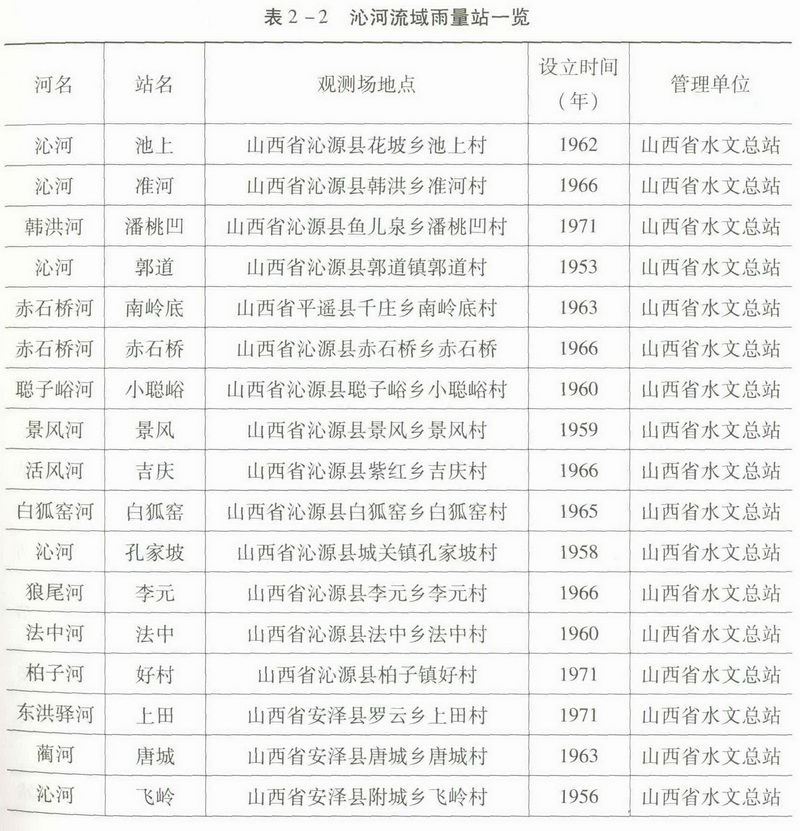

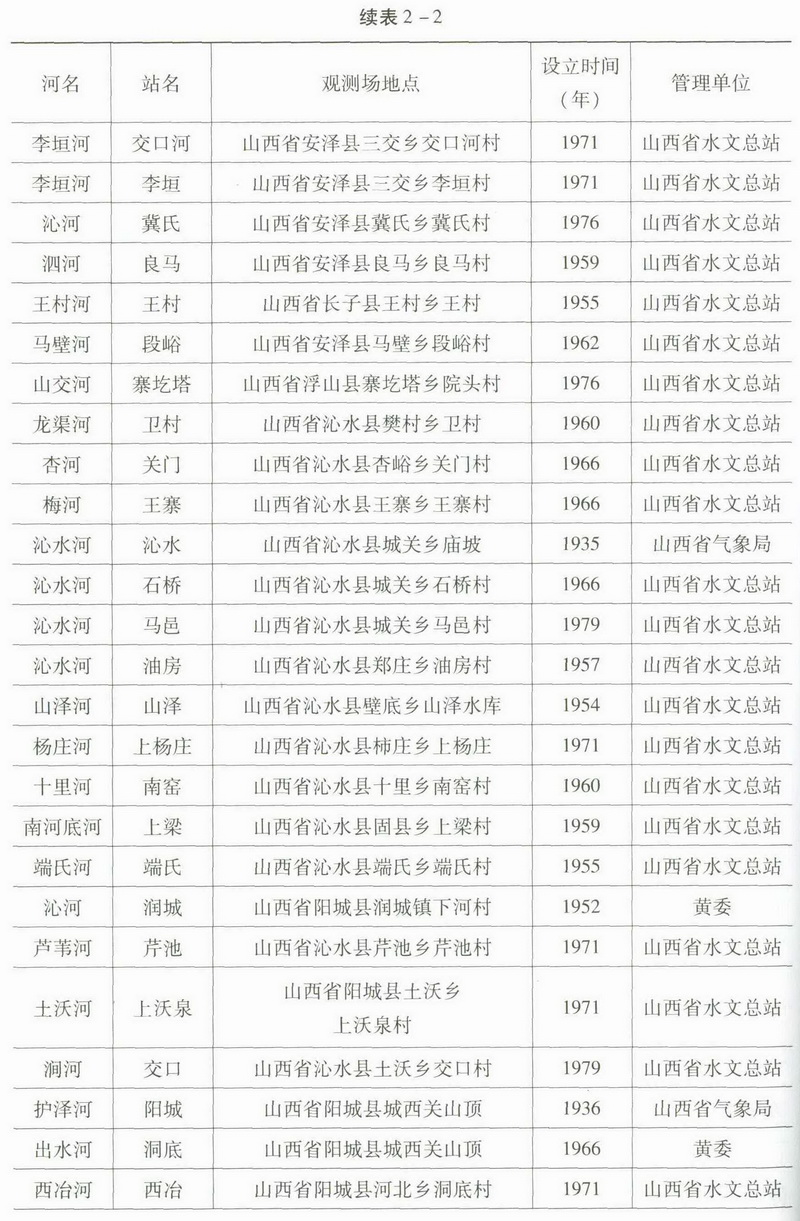

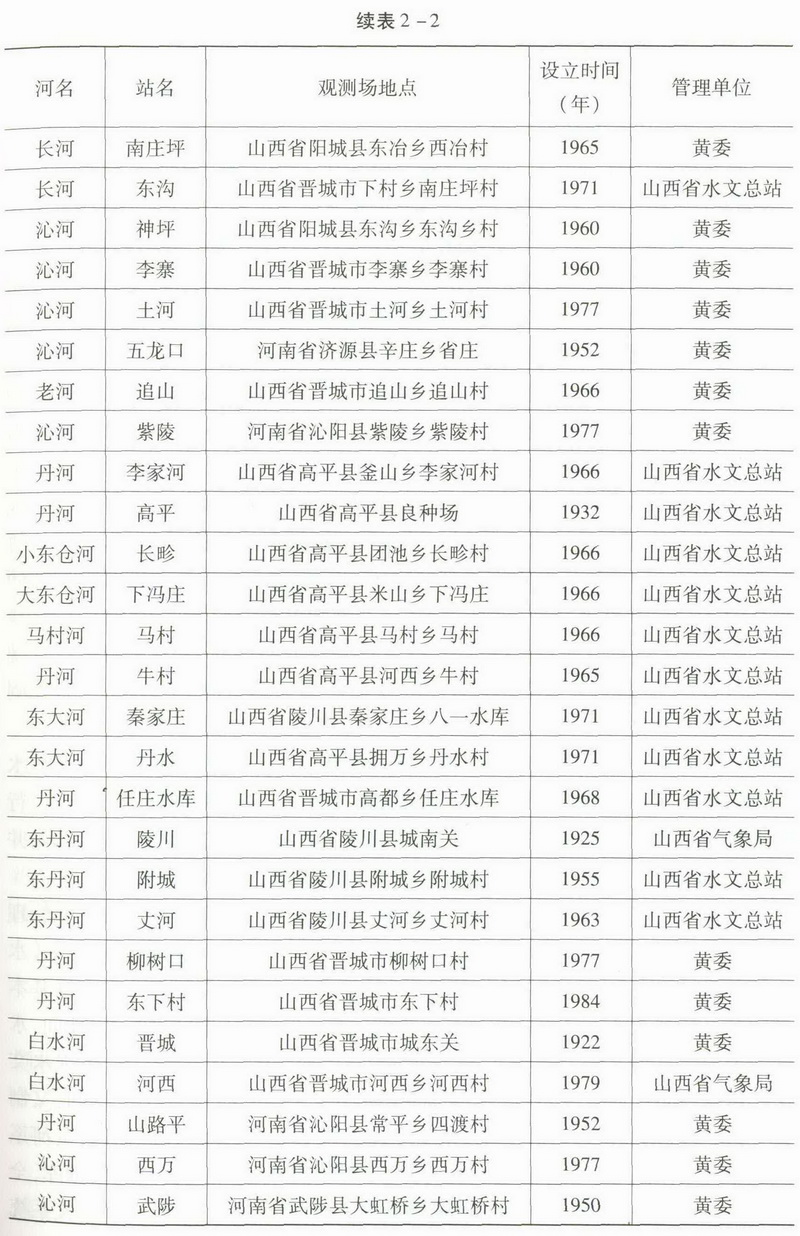

流域内还设大量的雨量站,详见表2-2。

(二)水文站网管理

1945年以前黄河流域水文站网(包括沁河)没有统一完整的管理办法和制度。1945年国民政府黄河水利委员会水文总站颁发了《水文测验施测方法》,以统一水文测验方法和技术标准。

人民治黄初期,黄委结合"测站增多且分散、交通不便"等特点,将测站按重要性划分为一、二、三等,并确定一、二等站领导三等站和水位站、雨量站。1950年,沁河小董水文站为三等站,归属黄河花园口水文站(属二等站)领导。1953年黄委将6个一等站改建为水文分站。1956年黄委成立水文处,并将水文分站扩建为水文总站,同期各省(区)在水利厅(局)内成立水文总站,分别领导所属站网的水文工作。

在业务技术管理方面,1950年黄委制定《水文测验报表填制说明》和《1950年水文测验工作改进初步意见》,统一了测验方法和技术要求。至1954年对水文工作的技术标准又进行多次补充、修改、完善。1955年黄委颁发《水文测站工作手册》,对黄河水文测验的任务、方法、技术标准等作了较为系统和全面的规定,进一步统一了技术要求。同年8月水利部颁发了全国第一部《水文测站暂行规范》。从此,黄河流域水文测站全部统一测验技术标准。黄委在贯彻部颁规范中,结合黄河水文特征,又编写了《水文测验工作说明》和《100个为什么》供水文站职工学习。1960~1965年,水电部分期分卷颁发了《水文测验暂行规范》。1975年水电部在广泛征集意见的基础上,再次修改补充,颁发了《水文测验试行规范》。

水文业务管理_丁作的核心是制定有关制度、条例、办法或措施,用来提高水文测站的测(验)报(水文情报)整(资料整编)的质量。黄委在业务管理上实行检查员制度,指导和协助测站改进、提高测验技术和解决工作中存在的问题,并进行信息交流。1964年黄委水文处组织流域网站开展"大比武"活动。

1978年,为消除"文化大革命"对水文工作中的影响,黄委在水文业务管理上采取了一系列措施。1980年黄委水文局成立。1982年黄委水文局制定《水文资料质量评定办法》。1983年印发了《关于进一步开展学习规范和大练基本功的意见》和《关于水文站汛前准备工作的要求》。在"七五"和"八五"期间,水利部为加强水文工作,制定了多部规范和文件,如1987年下发《关于加强水文工作意见的函》、1991年的《水文管理暂行办法》。"九五"至"十五"期间,又制定了《水文巡测规范》、《关于加强水文工作的若干意见》等。在此期间,黄河系统的水文工作也处于快速发展的阶段。1987~1989年建立黄河水文数据库,全河干支流主要控制水文站水文资料入库。"八五"至"九五"期间,黄河水文系统的计算机广域网建成,该网络包括兰州、榆次、三门峡、河南、山东5个水文水资源局和黄河干流5个水文站,另外还开通了"三花问短波数字报汛系统"。"十五"期间黄委颁布实施《黄河水文管理办法》,并启动建设《黄河小花间暴雨洪水预警预报系统》,该系统包括小花间的水文测报预报,水情传输及会商系统,基本达到测报自动化,并将花园口站洪水预警预报期由8小时延长至30小时。与此同时,黄委还进行了水文测报水平的升级工作,主要对水文测报设施设备进行升级改造。在测报设备方面黄委水文局研制成功《振动式悬移质测沙仪》、《自动化水文缆道测验控制系统》和《激光粒度分析仪》,并全面推广使用。

沁河水文站测验设备仪器在此阶段得到了更新改造,生产生活设施也得到了改善。如润城的信息采集系统包括新架测流缆道和自动缆道测流系统、传输系统等。武陟和五龙口水文站的测流等设备也于2006年8月的洪峰测流中投入使用。

二、水文情报及传递

20世纪50年代中期,对水文情报的采集、测验以及传递制定了较为全面、明确的规定和标准。水情的传递主要依靠地方邮电部门。由水文站将水情(含雨情及其他)译成水报(专用电码)电文,通过邮电局直接发报,由接报局专人专送防汛部门。1981年汛期开始,报汛水文站逐渐配备了黄委通讯总站的双功机和单功机电台,在水情传递上改为以无线电报为主、有线电报为辅,做到了有线、无线双保险。20世纪80年代中后期,三门峡至花园口区间(以下简称三花间)微波通讯网开通,并建立了适时雨情遥测系统和雨情自动接收、处理、传输系统。至2006年,黄河系统建立起局域网电子信息网络系统,黄委、省、市、县级河务局微机联网,水情通过网络传输使各级防汛部门更加及时地获得准确的水情,为防汛指挥部门的洪水调度决策提供了可靠的依据。这一时期,沁河的水文情报及传递工作与黄委同步。

三、水文资料整编

1949年前,黄河流域的历年水文测验资料从未系统整编过。中华人民共和国成立后,黄委对散存各地的历年黄河流域的水文资料进行了系统整编,历时数年,完成了1919~1953年的水文资料整编。1954年后,水文资料整编工作开始步入一年一度进行整编刊印的正常轨道。

1956年水利部印发《水文资料审编刊印需知》。黄委编写了《水文资料整编工作细则》,1959年又印发了《黄河流域水文气象资料整编办法》。1964年水利部制订了《水文年鉴审编刊印暂行规范》,使水文资料整编工作逐步走向正规化。

根据治黄和沿河省(区)经济发展的需要,黄委和沿河各省水文总站,按照水利部有关规定,对黄河流域水文资料从设站之日起至1970年止,进行了水文特征值的统计工作,1973~1976年先后分册刊印。1978年水文资料整编开始试用电子计算机,随后在部分测站正式运用。为适应水文测验、整编技术需要,1988年水利电力部发布《水文年鉴编印规范》(SD244-87)。黄委水文局在全面贯彻执行规范的同时,结合黄河实际,于1989年出台了《水文年鉴编印规范补充规定》。1999年水利部发布并实施《水文资料整编规范》(SL247-1999)。由于该规范缺少水文年鉴编印内容,2002年水利部在恢复重点流域重点卷册水文年鉴刊印时,又依据《水文年鉴编印规范》(SD244-87)和《水文资料整编规范》(SL247-1999)的相关内容,编制了《水文资料整、汇编管理办法》。

沁河各水文站水文资料整编成果,主要项目有水位和流量资料、洪水水文要素资料、悬移质及其颗粒级配资料和其他有关水温、冰情资料等。