一 学校

清光绪二十九年(1903年),王庚先率先于今白牛乡堰洼寺创办境内第一所初等小学堂。次年,罗庄也在山陕会馆开办初等小学堂。光绪三十一年(1905年),兴办邓州高等小学堂。宣统三年(1911年),境内有初、高等小学堂20多所,简易识字学塾23所,学生5000多人。

民国6年(1917年),初、高等小学堂改为国民初级小学和高级小学。邓州高等小学堂改为邓县第一高级小学。民国8年(1919年),根据教育部"实行男女合校"的通令,县城内几所学校开始吸收女子入学。民国9年(1920年),全县小学采用白话文国文课本进行教学。民国12年(1923年),全县小学实行"四·二"分段制,初级四年,高级二年,初级与高级合设的学校称完全小学,分设的称初级小学或高级小学。民国14年(1925年),设县立二小(穰东)。民国15年(1926年),设县立三小(罗庄)、四小(构林)、五小(?滩)、模范小学(文庙)和女子小学(尹巷街)。民国16年(1927年),设立六小(文渠)。民国18年(1929年)2月,设县立七小(大王集)、八小(张村),6月,设县立九小(堤南高)。后,又设县立十小(回龙寺)、十一小(孙庄)。同时,境内各区、里也开办学校。民国19年(1930年),全县有小学228所,在校学生1.3万人左右。后因匪患、灾疫和战乱,不少学校停办。民国23年(1934年),小学恢恢复到150所,学生9000多人,其中,县立小学11所。民国26年(1937年),民国政府推行义务教育,全县小学以所在地的地名命名。民国29年(1940年),实施义务教育与民众补习教育相结合的国民教育,各乡(镇)兴办国民中心小学,各保办国民初级小学,小学教育有较大发展。时,国民党陆军第33集团军驻邓,副司令张克侠(中共党员)创办"七七小学",后改为"自忠小学"。民国31年(1942年),全县有小学232所617班,学生23750多人。民国34年(1945年),日军侵邓,小学停办。日军投降后,学校陆续复课。

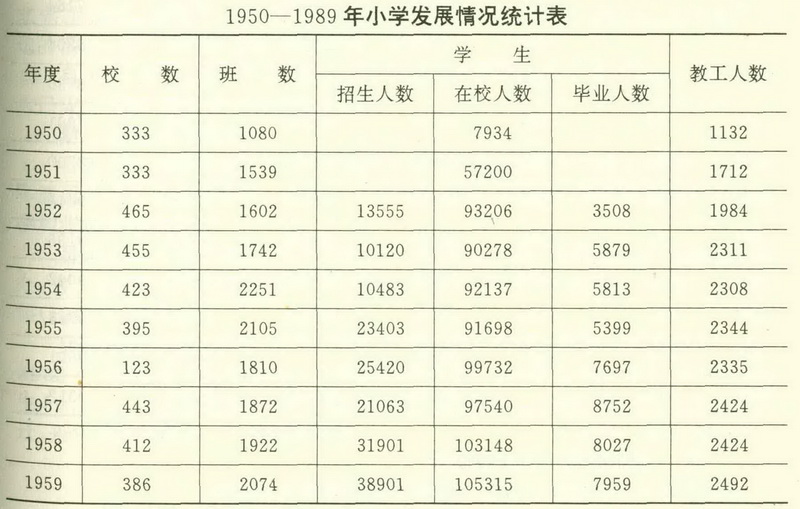

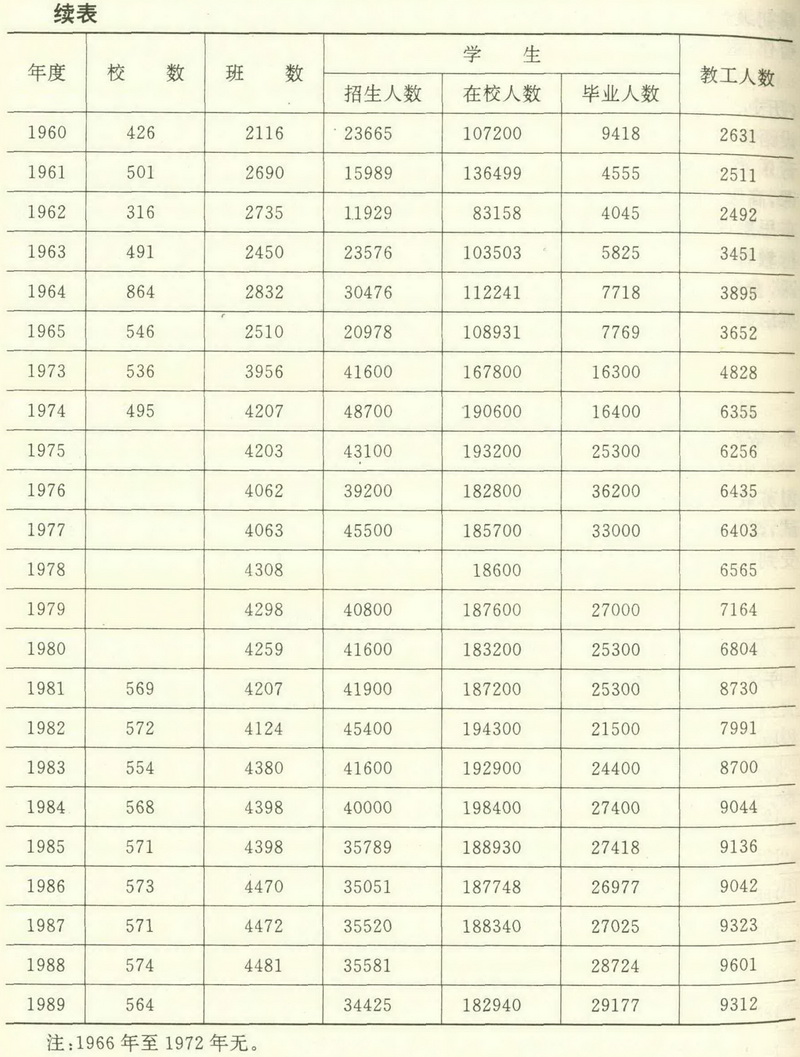

民国37年(1948年)5月,邓县解放。1949年秋季,恢复小学教育。学校贯彻"向工农开门"的方针,广大群众纷纷送子女上学。到1952年,全县有小学465所。经过1954年和1955年两年整顿,小学数量减少,教育质量提高。1956年全县小学压缩为123所。1957年,小学迅速发展,全县小学达443所。1958年,小学实行大集中,学生食宿在校,经常参加劳动,学习受到影响,教育质量下降。1960年,由于自然灾害,人民生活困难,学生辍学较多。1962年,贯彻中央关于"调整、巩固、充实、提高"的方针,执行《全日制小学暂行工作条例(草案)》,小学压缩为316所,教育质量有所提高。1964年,贯彻中央关于"两条腿走路"的办学方针,结合农村实际,为方便贫下中农子女入学,办起一批早、午、晚班和半日制等多种形式的简易小学,也称"耕读小学",不收学杂费,允许学生带弟妹上学,学习语文、数学两科。1965年,全县有小学546所,2150班,学生108931人;耕读小学2256班,学生32814人。"文化大革命"开始后,小学处于自流化状态,耕读小学停办。1969年,小学校舍被初中占用,小学教师升格为初中教师。小学下放到生产大队办,并由贫下中农管理学校,使小学教育更加混乱。1972年,县召开普及小学教育工作会议,提倡县、公社、大队多种渠道办学,小学教育得到恢复和发展。1973年,全县有小学536所,3956班,学生16.78万人。1978年后,各级党委、政府重视小学教育,修建或扩建小学校舍,充实小学教师队伍,小学教育迅速发展。1983年,经省、地验收,全县达到了普及初等教育的标准。1986年,获国家教委授予的"基础教育先进县"称号。1989年,全市小学的入学率、巩固率、毕业率、普及率均在98%以上。

二 学制

清光绪二十八年(1902年),废科举兴学堂。初等小学堂,学制为5年,高等小学堂,学制为4年。民国期间学堂改为学校。民国12年(1923年)实行新学制,小学高级段2年,初级段4年。中华人民共和国成立初期,少数学校和班级,实行春季始业,多数学校实行秋季始业,沿用民国时期的"四、二"分段制。1969年,小学实行五年一贯制,改秋季始业为春季始业。1978年,又改为秋季始业。

三 课程

清宣统元年(1909年),初等小学堂开设修身、读经、讲经、国文、算术、体操、手工、图画、乐歌等课程。宣统二年(1910年),高等小学堂开设修身、读经、讲经、国文、算术、中国历史、地理、格致、图画、体操、手工、农业、商业、乐歌、英文等课程。民国元年(1912年),初等小学堂开设修身、国文、算术、手工、图画、唱歌、体操;高级小学堂开设修身、国文、算术、历史、地理、理科、手工、图画、唱歌、体操、缝纫、农业、商业等课程。民国4年(1915年),北洋政府规定,初等小学堂开设修身、国文、算术、手工、图画、唱歌、体操、缝纫;高级小学堂开设修身、读经、国文、算术、历史、地理、理科、手工、图画、唱歌、体操、军事、农业、商业、英语等课程。民国13年(1924年),初级小学设国语、算术、社会(公民、卫生、历史、地理)、自然(自然、园艺)、工用艺术、形象艺术、音乐、体育;高级小学设国语、算术、公民、历史、地理、卫生、自然、园艺、工用艺术、形象艺术、音乐、体育等课程。民国16年(1927年),初级小学设党义、国语、算术、社会、自然、工作、美术、体育、音乐;高级小学设党义、国语、常识(包括公民、卫生、历史、地理和自然)、算术、工作、美术、体育、音乐等课程。民国21牛(1932年),小学初级、高级均设公民训练、卫生、体育、国语、社会、自然、算术、劳作、美术、音乐、童子军等课程。民国25年(1936年),初级、高级均设公民训练、国语、常识(社会、自然)、算术、劳作、美术、体育、音乐等课程;四、五、六年级增加珠算,一、二年级体育、音乐合为唱游,劳作、美术合为工作。民国31年(1942年),小学初级开设团体训练、音乐、体育、国语、算术、社会(公民、历史、地理)、自然、图画、劳作,童子军等课程。

中华人民共和国成立后,课程变更多次。1950年前后,开设国语、算术、常识(历史、地理、自然、政治、常识)、劳作、美术、体育、音乐等。1952年后,小学初级开设语文、算术、体育、常识、音乐、图画;高级开设语文、算术、自然、历史、地理、体育、音乐、图画等。1956年。语文分为阅读、作文、写字。1957年,各年级增设手工劳动课,高级还增设政治常识、农业知识课。"文化大革命"期间,政治、语文合并为毛泽东思想课,增设劳动课,体育改为军体,高年级停授历史、地理、自然课。1978年,执行教育部颁布的《全日制十年制教学计划》,小学四、五年级恢复自然课,增设外语课。全部课程为政治、语文、算术、英语、自然常识、体育、音乐、美术等。1980年停开英语课。1981年,政治课改为思想品德课,四年级恢复地理课,五年级恢复历史课。

四 考试

民国时期,用百分制考察学生成绩60分以下为不及格。主要考试有月考、期考、毕业会考等。

中华人民共和国成立初期,实行百分制考核学生成绩。1953年到1959年,学习苏联经验,推行五级记分法。进入60年代后,恢复百分制。1969年,废除闭卷考试,改为开卷考试。1972年,恢复闭卷考试。1974年,闭卷考试被视为"教育回潮"受到批判,又实行开卷考试。1977年,随着高考制度的恢复,重新实行闭卷考试。

附1:城关镇第一小学校简介

城关镇第一小学校位于城区文庙街东端北侧原文庙院内。

清光绪三十一年(1905年)二月,于花洲书院始建邓州高等小学堂。民国6年(1917年),邓州高等小学堂改为邓县高级小学校。民国15年(1926年),迁校址于文庙,以序列定名为邓县县立第一高级小学校。民国27年(1938年),以学校所在地名为邓县孔庙小学校。民国31年(1942年),城关镇改为中山镇,学校改为邓县中山镇第一国民中心小学校。

中华人民共和国成立后,改为邓县城关完全小学校。1959年,更名为邓县实验小学校。1962年,改为邓县第一实验小学校。"文化大革命"开始后,改为邓县城关红旗小学校。1971年,更名为邓县城关五七一校。1980年,改为邓县城关第一小学校。1989年2月,改为邓州市城关镇第一小学校。

建校初期,开设一班,有教职工8人,学生44人。民国36年(1947年),学校发展到20班,学生1000余人。中华人民共和国成立后,学校发展很快。1971年,增设初中班。1978年,发展到42班,有教职工140人,学生3250多人。1980年,初中单设后,小学班级、人数仍居全县首位。1985年,全校有39班(其中学前班4班),教职工87人,学生3059人。1989年,全校有42班(其中学前班5班),教职工115人,学生4152人。

城关一小原有校舍古老陈旧,现已拆除翻新。新建教学楼2幢,114间,同时修葺了校门--金声玉振石坊,两侧又新建仿古大门。1989年,全校有校舍243间,仪器239种,2248件,图书2800余册,体育器材118件,还有电影机、电视机、录放像机、风琴、手风琴、军乐器等电教设备和文娱器材。

城关一小,是中国共产党邓县地方组织早期活动的重要地点。民国16年(1927年)秋,中共党员郭绍仪在校长宁介之的支持下,在一小举办"民众运动训练班",建立党、团组织,培养了一批党、团员。民国18年(1929年)冬,组织了驱逐县长边万选的活动,在一小校史上留下光辉的一页。

自1905年至1989年,城关一小先后培养小学毕业生1.3万余人。其中,不少人已成为专家、学者或中共领导干部。

附2:自忠小学简介

自忠小学为国民党陆军第33集团军副司令张克侠(中共党员)所办,以该集团军原司令张自忠名字命名。分设予十林乡孙河村、张坡村,分别命名为孙河子弟小学和张坡子弟小学。

孙河子弟小学于民国30年(1941年)秋开办。由33集团军干训班电台处主办,为一至四年级多级复式学校,有学生40多人,其中,本地学生20多人。民国32年(1943年)停办。

张坡子弟小学于民国31年(1942年)秋开办,初设一年级至五年级各一班。民国32年(1943年)秋,发展为一年级至六年级各1班,学生200多人,其中,本地学生50多人。校长杨谊生,系中共地下党员。民国34年(1945年)春,日军侵邓前西迁,是年秋返回原址,11月随军东迁。