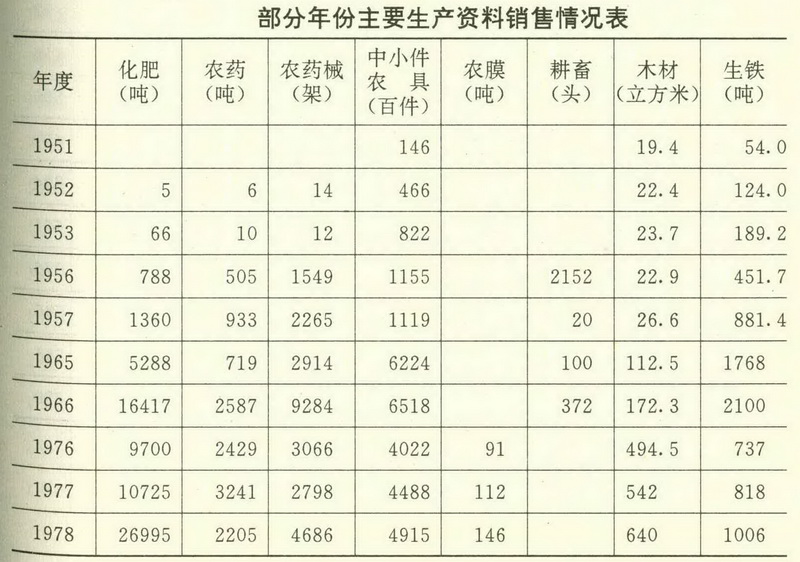

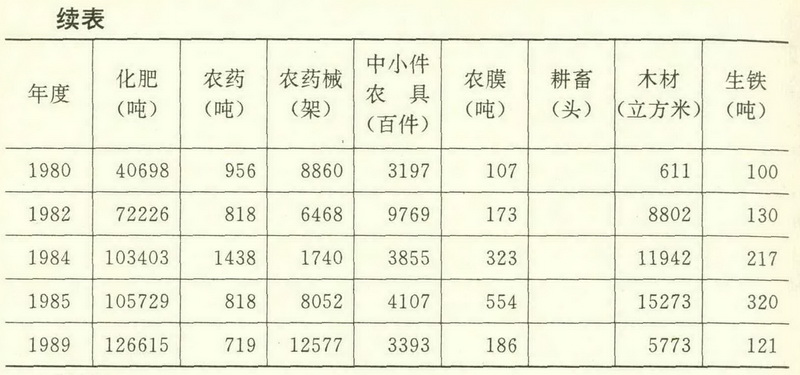

化肥 1952年,县供销社试销硫酸铵5吨,后经宣传和推广,到1957年,销售各类化肥l360吨。1961年开始销售过磷酸钙。1962年,日本生产的尿素进入邓县市场。70年代,磷酸二氢钾开始由商业部门经营,地方产碳酸氢铵销量较大。1978年,销售化肥26995吨。1985年后,邓县开始销售小麦固氮菌、稀土、增产菌、锌肥、铜肥等微肥。1987年,全国化肥紧缺,邓县供销社同县化肥厂签订9.08万吨碳铵包销合同,凭票证、花名册定时定点供应,并积极开展外采业务,全年销售化肥109321吨。1988年,供销社开始对地产化肥实行"一条龙"经营,与粮、棉、烟任务挂钩,包销地产碳铵9万吨。1989年,对化肥实行专项经营,全市共销售化肥126615吨。

农膜 1973年,开始销售农膜,是年,销售35吨。1978年,销售146吨。1980年后,销售量增长较快。1984年销售323吨。1989年,销售186吨。17年共销售农膜3269吨。

农机具 1950年,供销社兼营锄头、镢头、镰刀等小件农具。1951年至1952年,增加了犁、耙等铁、木、竹器为主的农具。1952年,销售农具4.66万件。1953年,新增品种有大车、拖车、木耧、解放牌水车、步犁等。全年中小农具销售总量为8.22万件。1955年至1957年,全县推广双轮双铧犁2864部、步犁2 588部、水车12 602部。1957年,销售中、小件农具共11.19万件。1961年,销售中、小件农具27.91万件。1962年,由于农业生产开始恢复,农具销售量增加,达85.35万件。1964年,销售42.7万件。至1980年,中小农具供需基本平衡。1981年后,农村土地逐步实行承包责任制,中小农具需求量增加,是年销售96.4万件。1982年达97.69万件。1983年为66.86万件。1985年为41.07万件。1986年后,徘徊在30多万件。1989年为33.93万件。

50年代前期主要经销的机械为轧花机。1953年后,商业部门开始销售的动力机械为磨面机、脱粒机、拖拉机、柴油机。1960年后,销售电动机。1964年,新增榨油机。1967年,始经销小型拖拉机。1968年开始销农用汽车。1983年后,柴油机销量减少。1989年,各种农用机械购销量分别为:购进农用动力机械720台6444马力,销售842台7004马力;购进拖拉机3台169马力,销售1台44马力;购进手扶拖拉机386台2910马力,销售379台2580马力;购进小四轮拖拉机620台6314马力,销售558台5528马力。

木材 木材分为境内品种和调入品种。境内品种主要有:榆木、柏木、梨木、桑木、黄楝木。调入品种:原木有松元条、进口原木、长白松、落叶松、黄菠罗、核桃木、楸木、楝木、槐木、榆木、水曲柳、椴木、杨木、柳木、桦木等,还有少量杉原木、杂原木、地方松原木、加工原木、小径及小规格原木等。锯材包括:东北小、中、大、特大方木,东北小、中厚板、特厚板,南方锯材、地方锯材及进口锯材。成品、半成品包括:包装箱、家俱、农具等。胶合板有国产和进口三合板、五合板。非规格木材有:坑木、等外锯材、榨材板等。其他品种有纤维板、木杆和较大纸板。中华人民共和国成立初期,邓县只经营本地区内的木材,约为1400立方米左右。1958年后,由于大炼钢铁和农村公共食堂大量消耗木材,县内货源枯竭。60年代,邓县经营的木材由地区内计划调拨扩大到省外计划调拨,年购进量达4000立方米。70年代以后,木材的购进量逐渐增大。1982年后,随着国家指令性计划的减少,市场调节的作用越来越大,每年木材的购进量在8000立方米左右。1989年,木材购进量为4667立方米,销售量为5773立方米。

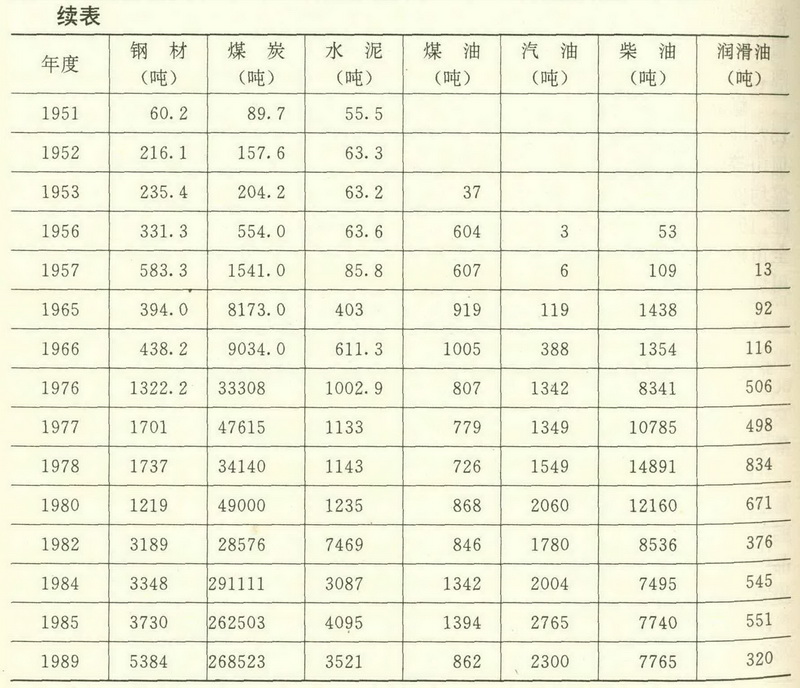

化工建材产品 化工建材主要有烧碱、纯碱、轮胎、水泥、玻璃、沥青、油毡、石棉及瓷砖、彩色石马等。烧碱年购进量为20吨。水泥、玻璃在经营的化工、建材产品中比重最大。区外水泥主要从洛阳、焦作购进,年购进量一般为2000吨,区内水泥来自南阳水泥厂,年购进2000吨至3000吨,每年从市水泥厂购进1000吨以上。1989年,销售水泥3521吨。玻璃主要从南阳进货,多为株州、韶阳、秦皇岛、洛阳等地的产品,少部分直接从平顶山购进。1985年,销售量已达4000标箱左右。

金属、机电产品 金属、机电产品中,金属材料包括有色金属和黑色金属。经营的有色金属主要有电解铜、锌、铅、铝、锑、焊锡;黑色金属主要有各种规格型号的线材、角铁、扁铁、黑铁皮、中厚板、镀锌铁片、镀锌管、焊接管、无缝钢管等。机电产品有电机、电料、电缆、工量模具、仪表及标准配件和统配的汽车等。1984年,邓县成立金属机电公司,下设9个经销点,兼营计划外物资和金属四级业务。金属机电产品主要从南阳地区金属公司调入,部分产品从安阳、洛阳、郑州等钢厂购进。1989年,购进钢材5627吨,销售5384吨。

石油 清光绪三十年(1904年),邓县花园街德兴久杂货行代销美孚石油公的煤油,新成茂杂货店经营亚细亚石油公司的煤油。此后,各大集镇的商行相继代销石油。民国时期,销售的石油主要有"美孚牌"、"虎牌"、"鹰牌"、"铁锚牌"等。经营形式有批发、零售或批零兼营,经营量有所增加。仅德兴久和新成茂两家商行年销售量即达140吨。中华人民共和国成立初期,石油由国营商业和供销社经营,品种为煤油和汽油。1954年,石油由供销合作社经营,供销社委托私人店铺代销。1956年,邓县石油批发部成立。石油销售实行"统一计划、统一管理、定量分配"的原则,汽油一次性分配到车,分季按月供应。柴油按年度计划,县政府把指标一次分配到乡,由石油公司或基层供销社组织供应。煤油按照年度计划,由县政府分配到各乡、镇。农村由供销社供应,县城由石油公司零售部供应。润滑油根据需要,保证供应。1957年,调进石油754吨,销售735吨。1966年,调进石油2884吨,销售2863吨,其中销售汽油388吨,煤油1005吨,柴油1354吨,润滑油116吨。70年代后,石油购销量增加。1977年,对石油实行统一分配、定量供应政策,优先供应救护车、消防车、指挥车和通讯、公安车辆及拖拉机引擎用油,其次供应支农工业及营运车队的柴油车用油。1978年销售18000吨。1989年购进石油17353吨,销售11247吨,其中,销售汽油2300吨,煤油862吨,柴油7765吨,润滑油320吨。

煤炭 境内所需煤炭从外地调运。邓县解放初期,煤炭销售量较小,1952年仅157.6吨。1959年,成立煤建公司,主要经营民用煤,兼营工业用煤,煤炭从焦作、平顶山等地调进。1965年,销售8173吨。1970年后,民用煤紧缺。城乡所需生活用煤均凭证供应。1976年,购进86643吨,销售33308吨。1980年,销售49000吨。1981年,成立工业煤炭公司,承担全县100多个企业用煤的供应任务。1989年,全市购进煤炭274887吨,销售268523吨,其中,销售民用煤216143吨,工业用煤2380吨。