1、粮食

建国前粮食价格主要靠市场调节。1941年1月份,上等小麦每50公斤16.5元,6月份涨至26元,比1月份提高58%;12月份再涨至63.5元,比1月份提高285%。上等高粱每50公斤11.15元,6月份涨至2l元,比1月份提高88%;12月份再涨至31元此1月份提高178%。1943年12月,上等小麦每50公斤433元,高粱每50公斤330元,分别是1941年同期的6.8倍和10.6倍。

建国初期,私人粮行和投机粮商操纵粮食价格。1949~1950年,连续出现两次大的粮价波动。1949年10月,小麦、小米、高粱、白面价格平均比上年上涨数倍;1950年,与上年同期相比,小麦上涨32%、高粱上涨31%、小米上涨27.6%。各级政府积极组织工商、税务、银行等部门成立平抑物价委员会,强迫私人粮行降价销售,动员农民把剩余粮食支援国家,物价上涨趋势得到控制。1951年与1950年相比,小麦上涨13.2%、高粱上涨0.8%、小米上涨1.7%。

1953年11月粮食实行统购统销。农民完成征购任务后,剩余粮在集市出售。粮食平均收购价每50公斤:小麦9.62元、玉米6.26元、大豆7.57元、谷子6元;统销价每50公斤:小麦10.1元、玉米6.6元、大豆8元、谷子6.38元。

同期集市贸易价格每50公斤:小麦11元、谷子6.5元、玉米7元。1958年,粮食集贸市场关闭,价格管理停止。

1961年国民经济困难,粮食连年减产,价格提高。小麦、玉米、大豆、高粱、谷子、小米、绿豆等7个品种,平均价比J953年提高41%。其中每50公斤:小麦11.85元、玉米8.51元、大豆12.72元、高粱8.01元、谷子8.01元、小米11.19元、绿豆14.33元。集市贸易粮食价格出现较大波动,1961年3月份每50公斤:小麦250元、大豆300元;4月份小麦300元、大豆320元。1963年允许社员借地耕种,当年秋季集市粮价回落。同年调整统销价格,每50公斤:小麦11.85元、玉米8.51元、谷子8.01元、大豆12.72元。1966年提高粮食征购价格,每50公斤:小麦13.55元、玉米9.5元、大豆14.2元、谷子9.4元;统销价每50公斤:标准小麦粉17.75元、玉米面10.52元、小麦13.54元、玉米9.5元、谷子9.4元、大豆14.24元。

1966~1978年,粮食征购和销售价格未作调整。市场价格无大变化。1978年后,调整粮食统购价格,超购部分在加价的基础上再加价50%。1979年平均收购价比1966年提高32%,其中每50公斤:小麦16.65元、玉米111.66元、大豆23元、高梁10.8元、谷子11.5元、小米15.1元、绿豆25元。市场粮价每50公斤:小麦25~30元、玉米18~20元、大豆25~27元。

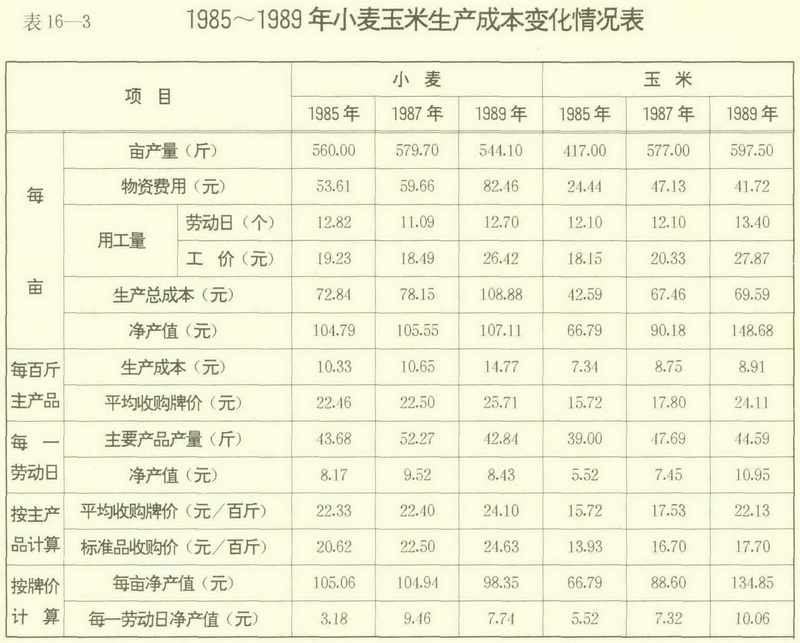

1985年,取消统购,小麦、玉米、大豆实行合同定购,其他粮食自由购销。合同价由定购价和超购价两部分组成,按3:7计算(即定购价30%,超购价70%)。平均每50公斤小麦定购价比1979年前统购价提高34.71%、玉米价提高35.34%。扶沟、西华、商水、太康4县和周口市小麦定购价每50公斤为22.5元,鹿邑、郸城、淮阳、沈丘、项城5县为22.4元;玉米全区统一价格15.7元。1985年集市贸易价格,小麦平均每50公斤20~22元,首次出现市场价格低于国家收购价。

1987年,提高玉米合同定购价格,每50公斤提高到16.7元,调高6.4%。1988年提高小麦合同定购价格:扶沟、西华、商水、太康4县和周口市每50公斤提高到24.1元,调幅7.11%;鹿邑、郸城、淮阳、沈丘、项城5县提高到24元,调幅7.14%。是年由于农业歉收,市场粮价有所波动,平均每公斤小麦价格1.06元、玉米0.56元、大豆1.26元。1989年提高小麦、玉米定购价格,小麦比1985年提高14.0%,比1979年提高54%;玉米比1987年提高6%,比1979年提高53%。扶沟、西华、商水、太康4县和周口市每50公斤小麦提高到25.7元,鹿邑、郸城、淮阳、沈丘、项城5县提高到25.6元;玉米提高到17.7元。市场粮价开始回落,每50公斤小麦43元、玉米25元、大豆60元。

1990年农业丰收,市场粮价继续回落。每50公斤小麦34元、玉米16元。为保护农民利益,各级政府制定粮食最低保护价。以商水县市场为例每50公斤小麦38元、玉米20元。

2、油料 油脂

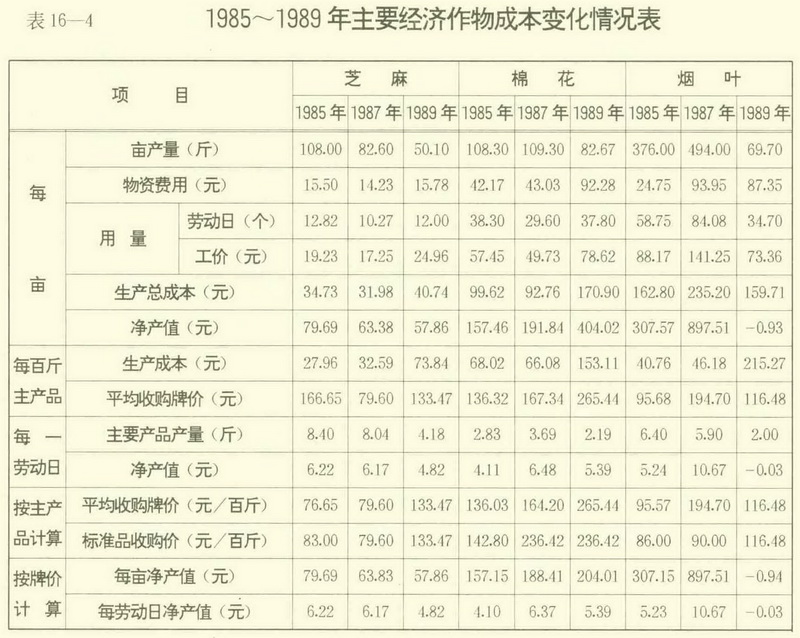

建国初期,油料、油脂在市场自由购销,价格不稳。1950年1公斤芝麻换小麦1.8公斤;1951年换小麦2.38公斤。1953年油料、油脂实行统购统销。油料统购价格每50公斤:芝麻17.36元、棉籽3.88元、油菜籽12.58元、花生果10.68元;油脂统销价格每50公斤:小磨麻油51.46元、大槽麻油46.75元、棉清油46.05元、菜籽油46.42元、花生油46.4元。市价芝麻每50公斤18元,小磨麻油每50公斤55元。1957年调整油料、油脂购销价格。统购价每50公斤:芝麻21.77元,调幅25.4%;油菜籽14.51元,调幅15.34%。油脂统销每50公斤:大槽麻油55.8元,调幅19.36%;小磨庥油61.62元,调幅19.74%;菜籽油48.55元,调幅4.59%。市价小磨麻油每50公斤涨至80元、芝麻33元。1958年,花生果统购价每50公斤提高到11.16元,调幅4.5%;花生油统销价提高到49.1元,调幅5.82%。

1959~1961年,4次调整油料、油脂购销价格。1961年调整后统购价每50公斤:油菜籽21.8元,芝麻31.88元,花生果18元,菜籽油60元,花生油63.65元,大槽麻油67元,小磨麻油73.2元。统销价:菜籽油68.6元,花生油71.9元,大槽麻油75.7元,小磨麻油82.7元。

1964年,在统购价格不变情况下提高统销价格。每50公斤:菜籽油74.5元,调幅8.6%;花生油77.3元,调幅7.51%;大槽麻油81.4元,调幅7.53%;小磨麻油87.4元,调幅5.68%;豆油77.3元,调幅9.03%。市价芝麻每50公斤55元,小磨麻油135元。1966年提高统购价格。每50公斤:菜籽油73元,调幅20.46%;花生油76元,调幅19.4%;大槽麻油76元,调幅13.43%;小磨麻油79.4元,调幅8.47%;豆油74.5元,调幅17.22%。同时实行油料超购加价,加价幅度:棉籽、油菜籽10~15%,花生、芝麻25~30%。

1971年调整部分油料、油脂统购价格。每50公斤:油菜籽28元,调幅28.44%;花生果24元,调幅33.3%;芝麻42元,调幅31.74%;棉籽6.7元,调幅2.92%;菜籽油85元,调幅16.44%;花生油80元,调幅5.26%;大槽麻油92元,调幅21.05%;小磨麻油98元,调幅23.4%;豆油90元,调幅20.8%。油料超购价加价幅度统调为不超过牌价的15%。市价芝麻每50公斤60元、小磨麻油150元、菜籽油100元。

1979年,较大幅度调整油料、油脂统购价格,食用油料统销价格提高至与统购价相平,食用植物油统购价格提高后,统销价格不变。油料统购统销价格每50公斤:油菜籽36元,调幅28.57%;花生果34元,调幅41.67%;芝麻58元,调幅38.1%;棉籽10元,调幅49.25%。油脂统购价格每50公斤:菜籽油106元,调幅24.7%;花生油115元,调幅43.75%;大槽麻油120元,调幅30.43%;小磨麻油128元,调幅30.61%;豆油116元,调幅28.8%。超购加价幅度50%。市价芝麻每50公斤70元、小磨麻油180元、棉清油120元、菜籽油130元、花生果43元。

1983年,取消油脂包干基数和超购加价50%部分,改为按统购、超购固定比例结算付款。其中菜籽油4:6(统购价40%,超购价60%),花生、芝麻油6:4(统购价60%,超购价40%)。调整后的油料、油脂比例价每50公斤:油菜籽46.8元、棉籽12元、芝麻75.4元、花生果44.2元、大槽麻油165元、小磨麻油166元、棉清油101元、花生油150元、菜籽油138元。市价每50公斤:芝麻82元、小磨麻油210元、大槽麻油170元、菜籽油150元。

1987年花生果(油)、棉籽(油)定购价提高为超购价。调整后定购价每50公斤:花生果51元,调幅15.38%;棉籽15.2元.调幅26.66%;花生油172.5元,调幅15%;棉清油126元,调幅24.75%。市价每50公斤:花生果53元、棉清油150元、小磨麻油350元、大槽麻油200元。1988年,芝麻(油)定购价提高为超购价格,菜籽(油)定购价提高为"倒二八"比例(即统购价200/5,超购价80%)。调整后定购价每50公斤:芝麻87元、油菜籽50.4元、菜籽油148.4元、大槽麻油180元、小磨麻油192元。市价每50公斤:芝麻100元、小磨麻油550元、大槽J耥由280元、棉清油180元、菜籽油200元。

1989年提高油料、油脂定购价,每50公斤:花生果54.5元、油菜籽53.8元、棉籽17.6元、芝麻92.7元、菜籽油158.4元、棉清油l一45.5元、花生油184.9元、大槽麻油191.9元、小磨麻油204.7元。市价小磨麻油涨至每50公斤650元,比1979年提高26l 9/5。1990年,为进一步调动农民种植油料作物积极l生。调整油料、油脂定购价格。每50公斤定购价:花生果68.5元,比1979年提高10l%;油菜籽70.4元,比1979年提高96%;芝麻15.5元,比1979年提高99%;棉籽23元,比1979年提高1300石;花生油231元,比1979年提高10l%;菜籽油207.4元,比1979年提高9%;大槽麻油239元,比1979年提高96%;小磨麻油255元,比1979年提高999,6;豆油215元.比1979年提高85 9/6。市价小磨麻油每50公斤600元,比1979年提高233%,其他议价油品基本不变。

3、棉花

建国前,区内棉花价格随行就市,暴涨暴跌。1941年1月商水县市场每50公斤上等棉230元;7月涨至290元,涨幅26%;10月涨至390元,涨幅34%;12月跌至375元,跌幅4%;1942年12月再涨至1850元,是上年同期的493%。

建国后,棉花受国家严格控制,价格统一管理。1950年1公斤皮棉(7~8寸中级皮棉,下同)折合小麦7公斤。1952年1公斤皮棉折合小麦7.5~8.5公斤。1953年降低棉花收购价格,1公斤皮棉折合小麦6.4~7.5公斤,同时关闭棉花自由市场。1963年,调高棉花收购价格,7~8寸5级皮棉收购价每50公斤89元。

1971年,试行7级棉花品级标准,标准级皮棉每50公斤收购价102元,调幅15%。1972年皮棉收购价提高到103.5元,调幅1%。1978年后,陆续调高棉花收购价格。1979年每50公斤132.5元,调幅28%。同时实行超购奖励,在原收购价基础上加价30%。1980年,每50公斤皮棉收购价由132.5元提高到145.8元,调幅10%。1984年,改变作价力、法,按"倒二八"比例(即20%按牌价计算,80%在牌价基础上加30%)执行。标准级皮棉每50公斤结算价格180.79元,比1979年提高48%。此后,部分棉农盲目扩大种植面积,一度出现卖棉难。1986年调低收购价格,按"倒四六"比例作价。标准级皮棉每50公斤172.04元,调减4%。同时开放棉花自由市场,以淮阳市场为例,每50公斤标准级皮棉市价150元,等外棉30~50元。棉农生产积极陛受到影响,种植面积减少,单产下降。1987年调高棉花收购价格,按"倒三七"比例作价,标准级皮棉每50公斤176.42元,调幅3%。关闭棉花自由市场。1988年标准级皮棉每50公斤增加生产扶植费20元,其他等级按等级差价率结算。

1989年由于化肥、农药等生产资料价格上涨,棉花生产成本提高,棉花收购价格在1987年价格基础上,标准级每50公斤收购价增加60元。1990年标准级皮棉每50公斤收购价调整为300元,比1979年提高126%,其他等级按等级差价率计算。

4、烤烟

建国前,烤烟自由贸易,价格随行就市。1941年商水县上等烟叶每50公斤59元。建国后烟叶统一管理,价格变动不大。烟粮比价保持在1比5至6之间,但烤烟等级标准和等级差价变动频繁。1951年烤烟分3等9级,6级为标准级。商水县标准级每50公斤收购价62元。1953年改为16级制,中下部5级为标准级。商水县每50公斤收购价54元。1958年改为10级制,中下部3级为标准级。商水县每50公斤收购价45元。1964午阪复16级制,中下部5级为标准级。商水县每50公斤收购价71.5元。1965年实行17级制,标准级为中下部黄叶4级。商水县每50公斤收购价71.5元。1968年17级制改为15级制,标准级未改。

1979年后,为了鼓励烟叶生产,调整部分烟叶等级差级差价。收购价每50公斤中1级加17元,中2级加13.5元,上1级加2元,青3级减8.5元,末级减7元,其他等级不变。1980年对中上等烟叶实行超购加价,标准级超购部分每50公斤加价17元。1981年,为理顺烟叶和粮食比价关系,调整烤烟收购价格,商水县每50公斤由71.5元提高到86.5元,调幅20.98%。1989年烤烟收购执行17级制,中黄4级为标准级,商水县每50公斤收购价89.5元。1990年,烟叶收购实行15级制,中上等烟给予生产扶持费,标准为每50公斤上等烟中黄1级、中黄2级、上黄1级为30元,中等烟中黄3级、中黄4级、上黄2级、上黄3级、青黄1级为25元。

二、工业产品价格

建国前,工业品多由商人从外地购进,价格昂贵。1942年1月白糖每公斤23元,6月涨至38元,提高65%;12月再涨至60元,比1月份提高161%。白布每匹1月份305元,6月涨至520元,提高70%,12月份再涨至1050元,比1月份提高244%。

建国初期,多数工业品仍被少数商人控制,他们哄抬物价,牟取暴利。1950年商水县盐价1月份每公斤0.334元。2月份涨至0.476元,涨幅43%;3月份涨至0.52元,涨幅9.2%。当年6月,加强日用工业品和人民生活必需品管理,国营商业采取商品干涉,金融部门大力回笼货币,税务部门对公债、税收抓紧催缴,打击市场投机倒把,工业品价格趋于平稳。年底芦盐每公斤0.268元,下调48%;白糖每公斤零售牌价1.9元、市价1.94元;红糖零售牌价1.26元、市价1.1元;元钉零售牌价每公斤1.78元、市价1.84元;40瓦灯泡零售价每只0.41元:火柴每小盒0.12元。1952年,青霉素等12种药品统一定价,40万单位青霉素针剂每支零售价1.15元、100万单位链霉素每支2元。

第一个五年计划期间,生产发展,货源增加,品种增多。1954年糖价下调,白糖零售牌价每公斤1.6元、红糖0.86元.分别比1950年下调16%和42%。1955年食盐价下调,零售价每公斤0.248元,下调7%。1957年,在提高盐税基础上,适当提高盐价,平均上调20%。为稳定农业生产成本。农药陆续降价,以"六六六"粉价格为例:0.5%"六六六"粉零售价每吨1953年440元,1955年360元,下调22%;1956年220元,下调63.6%;1958年190元,下调15.8%。1959年后,遭受严重自然灾害,人民生活困难。1961年起冻结棉布等18类200多种工业生活必需品价格,其中燃料3类、衣着6类、基本费用1类、其它8类。60年代,国产手表投放市场。1960年,上海、天津产17钻全钢防震男表每只100元,1962年每只调为240元,上调140%。高价自行车、钊纺织品相继投放市场。上海产永久28寸51型车零售价每辆650元,是1956年的4倍多。1964年国民经济好转。手表恢复平价供应,每只120元。1965年自行车、针纺织品退出高价。上海产28寸51型车零售价每辆173.5元。对针纺织品地区差价、品质差价、批零差价具体作价。平均零售价,上海产毛巾每条0.8元,32支90公分男棉毛衫每件2.8元,32支90公分男汗衫每件1.45元,女衫1.14元,32支90公分男背心每件1.026元。同时提高低档布价格,降低高档布价格。国产化纤针织品60年代初试销价较低,每双晴纶袜1.5元左右。1966年每双调至2.6元。同期国产黑白电视机投放市场,14英寸每部零售价430元,17英寸每部510元。

1963年11月调整食糖价格,白砂糖提高19.82%,红糖提高43.22%。薯干白酒零售价每公斤2.6元,1965年调至2元。提高肥皂价格,降低洗衣粉零售价,上海牌洗衣粉每袋(200克)由0.51元降至0.27元,下调47%;中州牌肥皂每条由0.41元提高至0.45元,上调9.7%。药晶再次降价,40万单位青霉素针剂每支0.44元,比1952年下降63%;100万单位链霉素针剂每支0.44元,比1952年下降78%。对安排下乡的"十滴水"等26种西药零售价格下调22%。

"文革"初期,物价冻结。1970年,个别工业产品价格调整。纺织品价格,白棉布(23支×21龙头)每米0.825元,花平纹布(30支×26龙头)每米1.305元。药品价继续下调,青霉素针齐40万单位每支0.18元,比1963年下降59%,比1952年下降81%;链霉素针剂100万单位每支0.24元,比1963年下降15%,比1952年下降88%。1971年,调整化肥价格,硫酸铵(含氮20~21%)每吨由1962年的330元降至270元,下调18%;硝酸铵(含氮33~35%)每吨由1962年的416元降至310元,下凋25%;尿素(含氮46%)每吨由1962年的660元,降到450元,下调32%。此期工业发展迅速,各县小化肥厂、棉纺织厂相继投产。1972年地产小化肥零售价格每吨190元;棉纱21支筒纱每吨4071元,21支绞纱每吨4151元,36号棉纱每吨3784元,18号棉纱每吨5128元,棉白布每米0.72元。1973年鹿邑大曲、宋河粮液等曲酒应市,宋河粮液斤装鹿邑县零售价每瓶2.3元,鹿邑大曲1.75元。1978年,周口镇风机厂产品在全国打开销路,4-726#风饥每台出厂价1000元,4-7210#。风机每台出厂价1900元,沸腾炉6T每台1384元、12T每台1893元。1981年提高酒价,鹿邑县零售宋河粮液斤装每瓶4元,鹿邑大曲2.08元;周口市四五大曲2.24元。因酒价过高,市场销售不畅,1982年11月部分酒价下调。鹿邑县零售宋河粮液斤装每瓶3.2元,鹿邑大曲2.3元;周口市四五大曲2.1元。

随着棉纺织品生产成本提高,1983年凋整纺织品价格。纯棉布每米零售价提高0.906元,上调22.3%。以棉纱为原料的棉针品价格相应提高。上海产32支90公分圆领女衫(下同)每件1.3元,比1965年提高14%,男衫1.68元,比1965年提高16%;上海产32支90公分男背心1.22元,比1965年提高19%;上海产32支90公分高领男衫3.35元,比1965年提高19%;上海产彩条毛巾0.941元,比1965年提高18%。在调高棉纺织品价格的同时降低化纤产品价格,每米涤纶混纺布零售价平均降低1.348元。上海牌19钻全钢男表每只零售价降为90元(1985年起国产手表实行市场调节价)。1984年纺织品实行销售价格浮动和批量作价,以零售企业现行零售价为中准价,上浮幅度不超过10%,下浮幅度不超过20%。1986年允许纯棉纱和坯布出厂价在国家定价基础上浮动,棉纱上浮3~5%,纯棉白布上浮不超过5%,零售价格上下浮动不超过5%。1987年纺织品价格浮动幅度再作调整,棉纱、坯布在1983年调整的出厂价格基础上,纯棉纱上浮不超过5%,涤棉纱不超过4.3%,纯棉坯布不超过7%,涤棉坯布不超过6.3%。色布、花布、色织布和针织品继续实行花色差价,浮动幅度上下不超过10%。当地纱厂纯棉纱最高出厂价21支筒纱和21支绞纱,每吨分别为6057元和6168元,36号棉纱每吨5853元,18号棉纱每吨7459元,纯棉白布每米1.03元。

随着曲酒原材料价格提高,1985年后3次调整曲酒价格。宋河粮液鹿邑县市场1990年零售价斤装每瓶15.4元,鹿邑大曲3.57元,周口四五大曲斤装每瓶3.4元,分别比1980年提高5.7倍、79%和52%;四五特曲4.4元,比1985年提高76%。周口市产12°啤酒箱装每瓶0.82元,10°箱装每瓶0.75元。

同期食盐实行城乡差价,差价额最高不超过0.03元,每公斤零售价最高不超过0.36元。1989年调整盐价,统一批零差率由12%扩大到16%。周口市调价后芦淮盐和雅湖盐每公斤0.48元。

1987年调整食糖价格。零售价格赤砂糖每公斤2.04元,白砂糖2.38元,分别比调前提高64%和49%。1990年糖价再次调整,赤砂糖每公斤零售价2.98元,白砂糖3.46元,比1987年分别提高6.85%和6.87%。

80年代中期,市场黑白电视机供大于求,彩电求大于供。1985年国产彩色电视机价格适当调整,零售价北京牌14英寸每部1027元。1986年黑白电视机价格下调5~10%。1989年彩色电视机由五交化公司专营,北京产牡丹牌14英寸零售价每部1998元。调整自行车销售价格,上海产永久牌51型每辆批发150.9元,零售价172元。地区味精厂产品投放市场,莲花牌味精含碳酸钠80%,袋装500克5.3元,袋装250克2.675元;含碳酸钠99%,袋装500克6.4元,袋装250克3.22元。周口市风机厂调整产品价格,出厂价4-726#风机每台1300元,4-7210#风机每台2400元,分别比1978年提高30%和26%;沸腾炉6T每台2000元,12T每台2900元,分别比1978年提高45%和53%。由于进口化肥增加,小化肥滞销。1986年适当控制化肥进口量,小化肥销量回升。1989年鹿邑县销售价每吨380.42元,扶沟县338元。

在调整价格同时,对价格管理进行探索性改革。1980年和1984年分批放开747种小商品价格,实行市场调节。

1985年,确定属国家(指县以上各级政府、物价部门和业务主管部门)管理的日用工业品101种。1988年放开电池价格,原属省以上管理的塑料管、板、丝及日光灯管、硫磺块下放地(市)管理。1990年,属国家定价产品占5%,国家指导价产品35%,企业定价产品60%。